Быть как Байрон

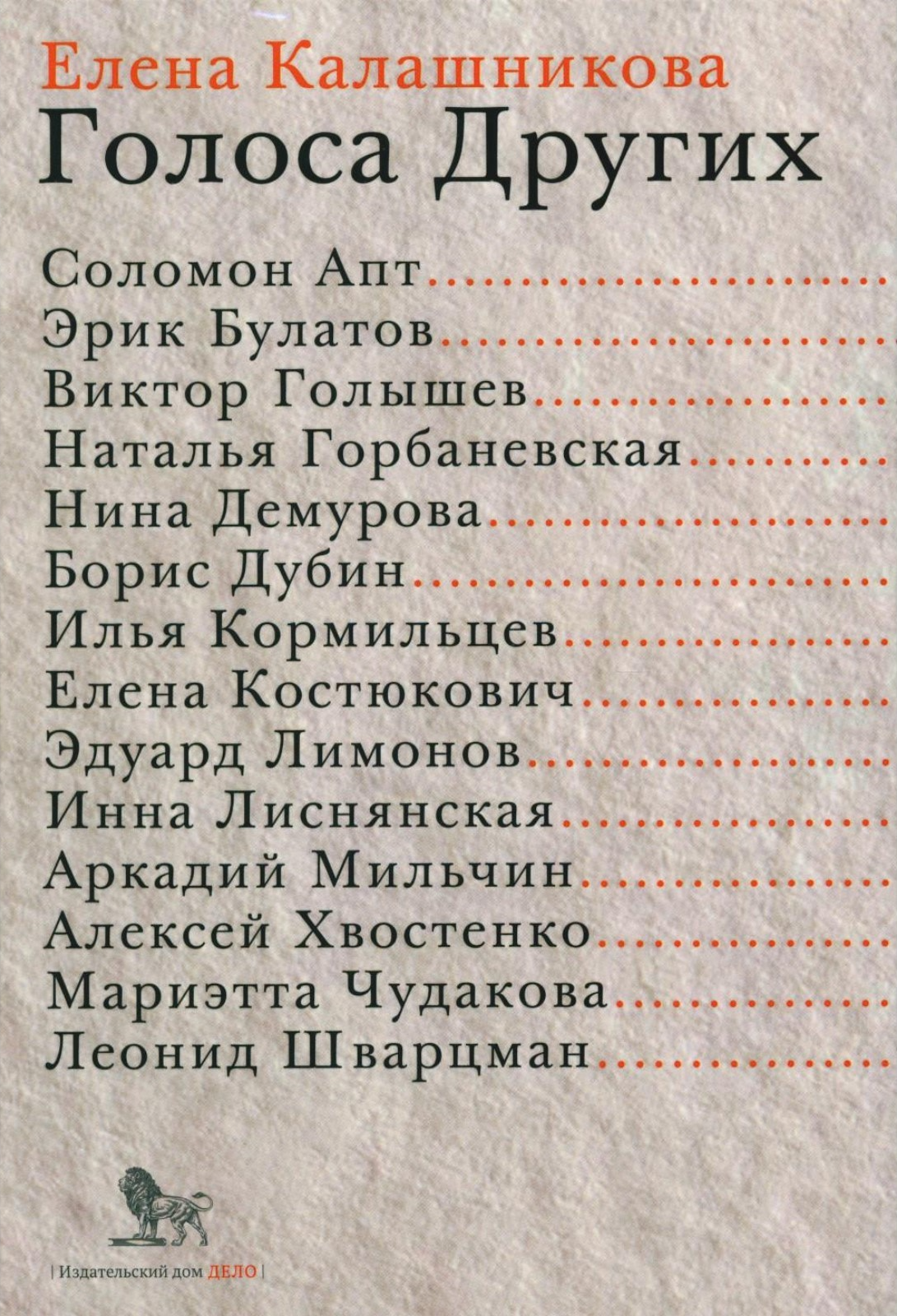

Эдуард Вениаминович Лимонов (1943–2020) — поэт, писатель, публицист, политический деятель.

романы:

«Это я — Эдичка» (1976),

«Дневник неудачника» (1982),

«Молодой негодяй» (1986),повести:

«Подросток Савенко» (1983),

«У нас была великая эпоха» (1989),сборники рассказов:

«Великая мать любви» (1988),

«Под небом Парижа» (2017),книги стихов:

«Русское. Стихотворения» (1979),

«Мальчик, беги» (2009),

«287 стихотворений» (2018),публицистика:

«Книга воды» (2002),

«В плену у мертвецов» (2002),

«Моя политическая биография» (2002)и др.

Лауреат премии Андрея Белого (2002) в номинации «Проза».

— Зачем вы даете интервью? Вы в них что-то существенное добавляете к тому, что написали в своих книгах и статьях?

— Не знаю, зачем я даю интервью. Большинство телепередач я игнорирую. Я отказался от «Большой стирки», «К барьеру», «Апокрифа»… Я дал большое интервью НТВ, а в контексте передачи оказалось, что передо мной был писатель — владелец ресторана, за мной — воронежский чмур, пишущий о животных, а в довершение показали этого калеку, тогда, по-моему, только номинанта Букеровской премии.

— Рубена Давида Гонсалеса Гальего.

— Да-да. Когда я всё это увидел, у меня было отвратительное ощущение. Поэтому на передачу Ерофеева я не пошел, не хотел оказаться в одном контексте со случайно выбранными типчиками.

— Были у вас интересные интервью?

— Нет. Бывали статьи обо мне интересные. В тюрьме за два с лишним года я читал несколько таких статей в интернете. Три, по-моему.

— Это были рецензии?

— Да, рецензии. Обычно их пишут не журналисты, а кто-то со стороны. Некоторые статьи открывают новые горизонты, как писателя начинаешь понимать себя лучше. Но это крайне редко, за всю жизнь такое было несколько раз.

— Не помните, чьи это были статьи?

— Дмитрий Быков написал по меньшей мере две статьи, которые мне были полезны. Рука трясется, но не от алкоголя, а от гири (Лимонов пьет кофе. — ЕК). Ну, слушаю дальше.

— Дилана Томаса как-то спросили, пишет он для себя или для других. «И для себя, и для других. Моя поэзия нужна, необходима мне по одной причине: это свидетельство и история той борьбы, что веду с силами мрака, пытаясь спасти лучики света… Поэзия моя необходима, нужна всем именно потому, что она свидетельство и история этой битвы…» Вы подписались бы под этими словами?

— Ну да, пожалуй. Хотя звучит несколько высокопарно, в несвойственной мне манере.

— Дилан Томас говорил, что в детстве был «маленького роста, худышка с кудрявой головой, беспорядочно активен, не успевали меня отмыть — вновь влезал в грязь», а повзрослев, так характеризовал себя: «Во-первых, я родом из Уэльса, во-вторых, большой пьяница, в-третьих, обожаю все человечество, особенно женщин». Вы можете сказать о себе кратко и емко?

— Да я к этому и не стремился. Вот я тридцать пять книг написал и все никак не выскажусь на эту тему.

— То есть используя формулы, автор упускает при этом что-то важное?

— Да, это излишне, пожалуй.

— В книге «Обоссанный пистолет» Александр Бренер пишет: «Мне очень нравится фильм Джима Джармуша Dead Мan. О чем он? О том, что у человека есть только юность и любовь, а когда они кончаются, человек становится мертвецом. Он учится выживать, быть таким же, как все. Всё, что у нас есть, это только инфантильность». Вы согласны с этим высказыванием?

— Ой, опять обобщения, претендующие на высокий смысл.

— Такое может написать только молодой человек?

— Да, наверное, молодой.

— Лет через десять человек вряд ли такое напишет?

— Это у него надо спрашивать. В книге «Последние пионеры» он написал: «Хватить глядеть в глотку Лимонова». Я не понял, что он хотел этим сказать.

— В «Обоссанном пистолете» он тепло отзывается о вас, описывая презентацию журнала «Дизель».

— Я помню. Я тоже о нем хорошо писал.

— Опять цитирую Бренера: «Самая большая трудность заключается в том, чтобы действительно нефальшиво быть откровенным». Написав тридцать пять книг, сложно быть откровенным?

— Буквально вчера я читал о себе исследование английского профессора российского происхождения. По-моему, Рогачевского. Он приводит мои письма и интервью разных лет и ловит на том, что когда-то я высказывал одни взгляды, а потом другие. То я называл себя русским писателем, то не называл себя русским писателем. Но ведь и то, и другое верно. Ощущение, будто автор меня оспаривает. А что меня оспаривать? Ты исследователь, так что исследуй. Он рассуждает на тему, будут ли меня читать через сто лет. По его мнению, будут, потому что во мне воплотился комплекс неполноценности всего народа. О как! Думаю, народ с этим не согласится. Если у Лимонова есть комплекс неполноценности, при чем здесь народ?..

Все высказанное можно опровергнуть. Книга — это самая большая истина. В ней всё абсолютно и неопровержимо до запятой. Русская манера докапываться до последней правды ударяет иногда в психоанализ. Я сейчас давал интервью «АиФ», и корреспондент пытался объяснять моё участие в политике личными недостатками: «Вы чувствовали себя изгоем». Да я нигде не чувствовал себя изгоем! Я довольно быстро адаптировался в США, потом во Франции зарабатывал до трехсот тысяч франков в год, во всяком случае, платил налоги за такую сумму. Мотивы, по которым человек пишет, неизвестны самому господу богу, копаться в этом нет смысла.

Вообще меня все опровергают или пытаются признать что-то одно. Когда я бросил писать стихи и стал писать прозу, мне говорили: «Вот поэт ты был классный. Проза у тебя никакая». Потом смирились с моей прозой, я стал журналистом: «Ну зачем ты эти убогости разводишь?» Потом я стал заниматься политикой. Обыватели хотят, чтобы ты был такой же, как они, чтобы соответствовал типу Сапгира или Холина, а если ты поднялся выше, пошел дальше, этого тебе не прощают.

— На данном этапе вам ближе поэзия или проза?

— Партия.

— Так это же поэзия!..

— Вот слышу от вас первое разумное слово!

— Первое разумное слово от журналиста!..

— Не первое разумное, а знаковое.

— Партия — это ваша технология сопротивления. Тот же Бренер говорит о технологии сопротивления: «Что это такое? Да что угодно! Лишь бы это было весело и шло наперекор власти».

— Когда Бренер ничего не объясняет, у него здорово получается. Он не Мишель Фуко или Ролан Барт. Я хохотал, когда Осмоловский клялся и божился Делезом: «Да бросьте вы эту позднюю французскую чепуху, эту капусту!» Картезианство, желание разложить все на мельчайшие элементы — особенность французского мышления, это не наш путь.

— Ну так что такое технологии сопротивления для вас?

— Это, грубо говоря, революция, революционная романтика.

— Так это юношеские настроения: революционная романтика!..

— А почему это плохо?

— Это замечательно.

— Я не могу быть одиночкой. В конце 1980-х я задумался и даже начал болеть — у меня грудь болела: я не мог представить, как жить дальше. На тот момент во Франции было опубликовано семнадцать моих книг, я был признан, наверняка стал бы членом Академии, как Тарасов (Анри Труайя). Я еженедельно писал статьи для французского журнала. Ну правили бы меня, подумаешь! Талант — все равно талант. Но такая жизнь мне была не нужна. Хотелось дела, которое выходило бы за пределы моей личности и жизни. Я это нашел в политике. Тут каждый день борьба. Вот одиннадцатого декабря ворвались к нам из ФСБ. Наша девочка, бросившая в Касьянова яйцо, сидит в женской тюрьме, нас лишают помещения, не регистрируют…

— В «Книге мертвых» вы пишете: «Я твердо знаю: женщины неисправимы. Какими их однажды сделали папа и мама… плюс более или менее безалаберное воспитание первых лет жизни, такими они останутся навсегда. Мощная любовь способна лишь на время остановить выполнение их судьбы».

— Да, я твердо в этом убежден.

— По-вашему, человек — автор своей жизни или есть Судьба?

— Несколько раз в жизни я принимал кардинальные решения, которые сбили мою жизнь с нормального курса. Соревноваться надо с теми, кто выше тебя, поэтому я уехал в Москву. Если бы я не решил уехать, моя судьба была бы другой. Еще несколько раз я принимал решения, абсурдные с точки зрения здравомыслящего человека. После четырех лет безуспешных попыток продать книгу в Америке я поехал во Францию, это было правильное решение, несмотря на то что с бытовой точки зрения в Америке я был хорошо устроен. Я работал у своего приятеля-мультимиллионера, он хотел мне помочь, у него была масса предприятий, меня ожидала карьера менеджера. Но я уехал за своей книгой во Францию, хотя договор был уже недействителен и издатель обанкротился. Это был мой единственный шанс, а ту судьбу я отмел.

— Вам интересно начинать все сначала.

— Не знаю, интересно ли, но так я поступал. В двадцать один год я уже знал, что хочу быть… как великие. Как Байрон, как люди с длинными волосами на старых портретах.

— Жизнь намного интереснее литературы?

— Намного. Но она где-то смыкается с ней. Тут дело в твоем собственном взгляде. Я всегда восхищался красотой неожиданных жизненных решений. Мне дико нравились Балканы: там, где бродит смерть, чудовищно красиво. Люди в экстремальных ситуациях всегда интересны, поэтому так интересна война, эмиграция, революционная борьба.

— А есть чужие книги, которые вы перечитываете или хотели бы перечитать?

— Книги у меня долго не задерживаются. Во время путешествий я долго возил с собой пингвиновское издание комментария к «Хагакурэ» Мисимы с саблей на обложке. С большим удовольствием читал «Степного волка» Гессе и по-английски, и по-французски. В домах, где я снимал квартиры, почему-то обязательно оказывалась эта книга. А когда я вышел из тюрьмы, мне принесли какие-то ящики — и там снова она. Правда, это очень буржуазная книга. А вот книгу «Новые наемники», которая сильно на меня повлияла, я взял у своего французского литературного агента.

— У человека не должно быть моральных табу?

— У высокоразвитого человека куда меньше табу, чем у обывателя. Сейчас людей более или менее страшит только инцест. Все адаптировано и принято широким обществом.

— У высокоразвитого человека вроде маркиза де Сада…

— Маркиз де Сад, кстати, не совершил ничего потрясающего. Я отлично знаю его биографию, так как мой первый издатель Жан-Жак Повэр был исследователем его творчества. Я много читал де Сада и горжусь тем, что я единственный русский, а, может, и француз, который прочитал по-французски три тома его чудовищно скучных пьес.

В то время был куда более страшный персонаж, суперразвратник — герцог де Фронсак. С 1985 по 1994 я снимал квартиру на углу улиц Тюренна и Понт-о-Шу. На Понт-о-Шу был его дворец, в котором он устраивал оргии. Каждый вечер Людовик XV посылал полицмейстера, чтобы тот ему докладывал о том, что происходит у герцога де Фронсака. Людовик ловил от этого кайф. Вообще это было время либертинов, все изощрялись как могли.

Просто де Саду не повезло: его теща была прокуроршей города Монтрё. Он сел в тюрьму за то, за что никого не сажали. Интересно, что, когда мне в 1986 году не дали французского гражданства, в ответ на это Жан-Пьер Брар, мэр Монтрё, сделал меня почетным гражданином этого города.

— В «Книге мертвых» вы пишете, что писатель Артур Миллер вам интересен именно как муж Мэрилин Монро. «Я хотел спросить Миллера: «Какая она была? Мэрилин? <…> Я был ещё молодой человек, стеснялся, сейчас бы я спросил именно это: «Какая она была? Руки, ноги, мягкая, твёрдая? Как стонала?» Именно это интересно». Часто вы задавали такие главные вопросы?

— Сейчас и легенд-то уже не осталось, все вымерли. Растут юные, я им тоже задаю вопросы. Я знал много очень интересных людей. В последние лет пятнадцать я познакомился с людьми действия, так называемыми bad boys. Я знал их всех: Караджича, Милошевича, Жириновского в его лучшие годы, Махмуда Худойбердыева, Аркана… всех самых отвязных и интересных. Часть из них уже погибла.

— Вы перечисляете одних мужчин.

— Ну, мужчин, да. Наташа Медведева была интересным человеком. Женщину можно приватизировать.

— А с женщинами можно дружить?

— Не думаю. Как это? В этом есть что-то искусственное.

— Есть чужие книги, прочитав которые вы подумали: «Здорово! Жаль, не я написал…»?

— Комментарий к «Хагакурэ» я бы мог написать. Осознанно или нет, назначаешь себе соперников, врагов, а когда достигаешь их уровня, они тебе уже не страшны.

— И неинтересны?

— Да, и неинтересны. Как прошлая любовь.

— Вы пишете, что, узнав об измене Анны Рубинштейн, испытали сильную боль, хотя сами уже любили другую.

— Все проходит. Не исчезает любовь Ромео и Джульетты, потому что они погибли. Если любовь погибла вовремя, тогда она остается.

— Вам нравятся какие-нибудь авторы-женщины? Или мужчины все-таки интереснее?

— Мужчины сильнее. Ахматова слабее Гумилева в сотни раз. Жданов в вульгарном смысле был прав, когда говорил, что эта дамочка мечется между алтарем и будуаром. Удивительно точно, и не только с советской точки зрения.

— А Цветаева?

— Заунывно-занудная. Гумилева я читал поверхностно, а понял его довольно поздно… может, дорос до него. Мандельштам великолепен.

— Его «Воронежские тетради»?

— Нет. Мне как раз нравятся его так называемые антологические стихи: суперталантливые точные зарисовки. «Американка», «Петербургские строфы» или «И клетчатые панталоны, // Рыдая, обнимает дочь…». В его стихах чувствуется мощь Дворцовой площади. Только на Дворцовой площади витает дух государственности, империи, на Красной все размалёвано.

Хлебников, безусловно, гениальный. Он — Пушкин ХХ века, только еще мощнее. Пушкин выветрился, а Хлебников дико современен. Обидно мало ему досталось славы даже на сегодняшний день. Объяснить это можно только толстокожестью наших современников. Возможно, виновата в этом и советская власть, которая не способствовала прислушиванию к гениальным стихам. Во Франции был великий поэт Аполлинер, но он Хлебникову в подметки не годится. В Хлебникове и Маяковский, и Крученых, и черт знает кто. Его двенадцать поэм дают фору любым довольно монотонным изыскам господина Маяковского, даже его лучшей вещи — «Облаку в штанах».

— Как думаете, какие ваши произведения будут читать потомки?

— Сегодня я сказал довольно нагло корреспонденту «АиФ», что я лучший современный русский писатель. Он скорчился. А я говорю: «Большая часть того, что я хотел сделать, сделана. Я говорю это не из тщеславия, а констатируя факт». Всегда будут читать. У меня был только талант и никаких шансов, но я правильно выбирал и написал то, что кто-то должен был написать. Ничего хорошего в этом нет, это накладывает определенные обязательства. За все платишь. Хотя я считаю, что у меня счастливая судьба. Многое удалось.

19 декабря 2003 года

«Русский журнал», 26 декабря 2003 года