1

»Piep-piep-piep.« Der Vogel pfeift dreimal. Der junge Limonow seufzt und öffnet widerwillig die Augen. Durch das große Fenster zum Tewelew-Platz ergießt sich eine gelbe Sonne wie zerlaufende Margarine in das schmale Zimmer. Die von seinen Künstler-Freunden ausgemalten Wände erfreuen den aufwachenden jungen Mann. Beruhigt schließt der junge Mann wieder die Augen.

»Piep-piep-piep« meldet sich der Vogel von neuem und fügt mit wütendem Flüstern: »Ed!« hinzu. Der junge Mann wirft die Decke zurück, steht auf, öffnet das Fenster und schaut nach unten. Unter dem Fenster, neben dem niedrigen Gitter der Gartenanlage, steht sein Freund Genka, der Prächtige, in einem leuchtend blauen Anzug, wirft den Kopf in den Nacken und lächelt ihm zu. »Du schläfst, du Hurensohn? Komm runter!« Hinter dem prächtigen Genka hat sich eine Zigeunerschar auf dem smaragdgrünen Rasen niedergelassen, sie nehmen ein Frühstück aus Melonen und Brot zu sich, das sie auf ihren glänzenden Kopftüchern ausgebreitet haben, die ihnen als Tischtuch dienen.

»Komm runter, komm runter, es ist schön heute!« schließt sich eine junge Zigeunerin Genka an und winkt dem jungen Mann im Fenster sogar zu.

Der junge Mann legt einen Finger an die Lippen, zeigt auf die benachbarten Fenster, nickt mit dem Kopf und flüstert: »Gleich!« Er schließt das Fenster, geht vorsichtig zur Tür, die ins Nebenzimmer führt und horcht. Ein Rascheln und einige Seufzer dringen zu ihm. Der Geruch von Tabak schiebt sich unter der Tür durch. Die Schwiegermutter sitzt zweifellos in ihrer klassischen Morgenpose — mit aufgelösten, bis auf die Schulter fallenden grauen Haaren — vor dem Spiegel und raucht eine Zigarette. Zilja Jakowlewna hat die schnelle Verhandlung zwischen ihrem Schwiegersohn und Gennadij, dem Prächtigen, ihrem schlimmsten Feind, anscheinend gar nicht mitbekommen. Der junge Mann weiß, daß es jetzt schnell und entschlossen zu handeln gilt. Aus dem Bücherschrank, in dessen unterem Teil er seine Wäsche aufbewahrt, nimmt er einen mit goldenen Funken gesprenkelten kakaofarbenen Anzug — seinen ganzen Stolz —, und zieht schnell die Hose, ein rosa Hemd und das Jackett an. Am Kopfende des Bettes steht ein Spieltisch, auf dem Bleistifte, Kugelschreiber, Papier, eine fast leere Weinflasche und ein aufgeschlagenes Heft herumliegen. Der junge Mann wirft einen bedauernden Blick auf sein noch nicht vollendetes Gedicht, schließt das selbstgebastelte Heft, hebt die Tischplatte hoch und entnimmt dem Fach einige Fünfrubelscheine. Er legt das Heft ins Fach und läßt die Platte wieder einrasten. Die Gedichte können bis heute abend warten. Er nimmt seine Schuhe in die Hand und öffnet vorsichtig die Tür zum dunklen Flur. Ohne Licht zu machen, schleicht er tastend an Annissimowas Tür vorbei und führt vorsichtig den Schlüssel in das Schloß der Tür, die aus der Wohnung in die Freiheit führt.

»Eduard, wohin gehen Sie?« Zilja Jakowlewna hat das metallische Klirren des Schlüssels im Schloß doch gehört, oder aber sie hat intuitiv erfaßt, daß ihr Schwiegersohn gerade dabei ist, sich aus dem Staub zu machen. Sie ist aus ihrem Zimmer gekommen, hat das Licht im Flur angemacht und steht nun da in ihrer klassischen Pose Nummer Zwei. Eine Hand ruht auf der Hüfte, die andere führt die qualmende Zigarette an den Mund, die grauen, vollen, aufgelösten Haare reichen bis zur Taille; wütend hat sie das markante Gesicht dem Nichtsnutz von Schwiegersohn zugewendet. Dem russischen Schwiegersohn, Freund ihrer jüngsten Tochter. »Sie wollen sich wieder mit Genka treffen, Eduard? Leugnen Sie nicht, ich weiß es! Vergessen Sie nicht, daß Sie versprochen haben, heute die Hose für Zinzypera fertigzumachen… Und wenn Sie sich mit Genka treffen, dann fangen Sie wieder an zu zechen…«

Zilja Jakowlewna Rubinstein ist eine wohlerzogene Frau. Es ist ihr peinlich, dem jungen russischen Mann, mit dem ihre Tochter zusammenlebt, zu sagen, daß er, wenn er Genka trifft, sich wieder wie ein Schwein voll laufen läßt und seine Freunde ihn vielleicht, wie letztes Mal, nach Hause tragen müssen.

»Wo denken Sie hin, Zilja Jakowlewna… Ich gehe nur runter etwas Nähgarn kaufen… und dann komm ich zurück…« lügt der kurzgeschorene, leicht aufgedunsene Dichter und stellt etwas verlegen seine Schuhe auf den Fußboden. Er schiebt die Füße in die Schuhe und entschlüpft in den langen, auf beiden Seiten mit Küchentischen, Herdplatten und Gasbrennern vollgestellten Flur. Den Vorzug eines abgegrenzten Teils mit Küche und Toilette genießen nur drei Familien, den übrigen Bewohnern des alten Hauses am Tewelew-Platz Nummer 19 dient der Flur als Küche, und die Toilette wird gemeinschaftlich benutzt. Der Dichter läuft an den Tischen vorbei, atmet nacheinander die Gerüche von einem Dutzend zukünftiger Mahlzeiten ein, erreicht das andere Ende des Flurs und stürzt, indem er immer drei Stufen auf einmal nimmt, die Treppe hinunter. »Vergessen Sie nicht Zinzypera!« Der ohnmächtige Appell Zilja Jakowlewnas erreicht noch seine Ohren. Der Dichter grinst. Was für ein Name! Zin-zy-pera! Weiß der Teufel, was das heißt, aber bestimmt ist das kein Name.

Genka erwartet den Dichter neben dem Tor zum Bursatzkij-Abhang. Er hat einen Koffer in der Hand. »Wieviel Geld hast du?« fragt der Prächtige anstelle einer Begrüßung. »Fünfzehn.« — »Beeil dich, sonst verliere ich meinen Platz in der Schlange.« Gennadij und der Dichter laufen schnell den Bursatzkij-Abhang hinunter und biegen an der ersten Ecke links ab. Zum Pfandleiher.

Schwere, fast dunkelblaue Schatten liegen über der Straße. Die Sonne ist von dem Gelb einer dicken Ölfarbe, die gerade gerinnt. Man braucht kaum die Augen vom Gehsteig zu heben, um zu verstehen, daß es August ist in Charkow.

Schon fünfzig Meter vor dem massiven alten Ziegelgebäude, das einer Festung gleicht, umfängt die Freunde ein starker Naphtalingeruch. Seit hundert Jahren durchtränkt diese Institution das ganze Viertel mit Naphtalin, und an diesem Straßenende scheinen selbst die alten Akazien nach Mottenpulver zu riechen. Die beiden Freunde laufen die alten ausgetretenen Stufen hoch und betreten die Halle. Drinnen ist es kalt, die Halle ist hoch und weiträumig wie eine Kathedrale. Sie drängeln sich zwischen den Greisen und den alten Frauen durch und fassen eine Schlange ins Auge, die zu einem kleinen vergitterten Fenster führt. Die Alten schauen die jungen Leute verwundert an. Zweifellos kommt es nicht gerade häufig vor, daß es junge Leute in Charkow zum Pfandleiher verschlägt. Dabei ist der Dichter bestimmt schon ein dutzendmal dort gewesen. Mit Genka.

»Was hast du mitgebracht?« fragt der Dichter seinen Freund.

»Die Regenmäntel von meinem Vater und meiner Mutter, einen Anzug von meinem Vater, zwei Golduhren…«, zählt Genka grinsend auf. Er hat ein ganz besonderes Grinsen: böse und trocken.

»Das wird dich zugrunde richten, Gennadij Sergejewitsch!«

»Das ist nicht Ihr Problem, Eduard Wenjaminowitsch!« entgegnet ihm Genka. Er beschließt aber, daß sein Freund eine Erklärung verlangen kann, und fügt hinzu: »Sie sind im Urlaub. Für einen Monat. Und haben mir nur zweihundert Rubel dagelassen. Ich hatte sie gewarnt, daß mir das nicht ausreichen würde. Wenn sie wiederkommen, werden sie für das Unrecht büßen müssen, das sie ihrem einzigen Sohn angetan haben…«

Genka bringt häufig seine Sachen und die seiner Eltern zum Pfandleiher. Er hat diese Methode des Gelderwerbs schon erfunden, bevor er den Dichter Eduard kennenlernte. Genkas Vater löst die Sachen jedes Mal wieder ein. Papa Sergej Sergejewitsch liebt seinen hübschen, stattlichen und blauäugigen Sohn. Obschon der Papa sich aufregt über die vollkommene Gleichgültigkeit seines Sohnes gegenüber jeder Art menschlicher Tätigkeit — wenn man einmal von Gennadijs Abenteuerjagd und den Restaurantbesuchen absieht, dabei ist Genka bereits 22 Jahre alt —, verzeiht er ihm sowohl den Pfandleiher als auch noch schlimmere Sachen. Die fehlgeschlagene Ehe beispielsweise. Der Papa — und nicht Genka — zahlt Gennadijs Ex-Ehefrau und ihrem Sohn, seinem Enkel, Alimente. Papa Sergej Sergejewitsch ist Direktor des größten Restaurants in Charkow, des Restaurants »Der Kristall«, und einer Restaurantkette gleichen Namens.

Genka gibt sich keine Mühe, die Sachen aus dem Koffer heraus zu nehmen, er schiebt den Koffer unter dem Gitter durch, das sich entgegenkommend geöffnet hat und tritt ungeduldig mit dem Absatz auf den gekachelten Boden. Beim Pfandleiher kennt man den jungen Gontscharenko gut, und die Transaktion nimmt daher nicht viel Zeit in Anspruch. Zehn Minuten später gehen sie ruhig die Straße hinab, die nach Naphtalin und Akazien riecht. Genka steckt mit Befriedigung die sechzig Rubel in seine Brieftasche aus schwarzem Leder. Angeekelt faltet er die Quittung und steckt sie in ein anderes Fach seiner Brieftasche. »Und nun, wohin gehen wir?«

2

Sie klettern über die Steinmauer, die den Taras-Grigorewitsch-Schewtschenko-Park vom Charkower Zoo trennt. Sie könnten sich durchaus auch Eintrittskarten leisten, pro Nase ein Rubel zwanzig, betrachten es aber als ehrenrührig, für den Zutritt zu »ihrem« Territorium zu zahlen. Der Zoo ist traditionell der Ort, wo Ed, Genka und die anderen Mitglieder der »SS« — eine Bande von Gleichaltrigen, die sich um Genka den Prächtigen geschart hat — ihre Zeit verbringen. Der Maler Wagritsch Bachtschanjan, Paul Schemmetow, »der Franzose«, Viktor, »der Fritz«, und Fima mit dem Spitznamen »Hund« gehören auch noch zu der Bande. Jedes »SS«-Mitglied zeichnet sich durch irgend etwas Ungewöhnliches aus. Die »SS« ist keine gewöhnliche Gruppe junger Leute.

Die Augustsonne ist gnadenlos in Charkow. Und trotzdem tragen die jungen Leute Anzüge: Gennadij hat den Dandy-Stil eingeführt, und der ehemalige Gießereiarbeiter und heutige Dichter Ed hat das bereitwillig übernommen und sogar bereichert. Sie springen über den Zaun, landen im Dschungel des zoologischen Gartens und schlängeln sich zwischen den riesigen Dornbüschen, Haselnußsträuchern und anderen sommerlichen Wucherungen über einen nur ihnen bekannten Pfad in die Schlucht hinab. Bei einer alten Eiche, die auf dem Grunde wächst, steigen sie in der Nähe der Garküche wieder aus der Schlucht heraus. Die alten, früher einmal roten und nun gelblich-rot verwaschenen Mauern heißen sie willkommen. Die Schuhe der jungen Leute sind voller Blütenstaub, der nun das üppig wuchernde Gras vom anderen Geschlecht befruchtet. Gennadij trägt ein Paket mit Wodkaflaschen. Offiziell werden in der Garküche keine alkoholischen Getränke verkauft. Hintereinander gehen sie den Pfad entlang. Ed wischt sich das Gesicht mit einem Taschentuch ab. Von Zeit zu Zeit holt eine dicke Wolke Schnaken sie ein und versucht, so viel Blut wie möglich aus der sich ständig vorwärtsbewegenden Quelle zu saugen. Genka und Ed wedeln mit den Händen und den Zigaretten, die sie rauchen, und schlagen den Angriff zurück. Schweißgebadet, aber unerschüttert kommen sie oben an und gehen auf dem schmalen Pfad zwischen den sorgfältig gepflanzten Blumen auf den Eingang der Garküche zu. Wie zu ihrer Begrüßung ertönt aus den Tiefen des zoologischen Gartens das Brüllen eines Tigers.

»Dschulbars«, behauptet der Dichter.

»Sultan«, entgegnet Genka.

Allein auf der offenen Veranda, rückt die Kellnerin, »Tante« Dusja, die Stühle zurecht. Sie ist eine kräftige Frau mit einem einfachen und schönen Gesicht; sie ist etwas über dreißig Jahre alt und trotzdem eine »Tante«. »Oh, wer kommt denn da! Genka!« ruft sie freudig aus. Wie soll sie sich auch nicht freuen? Der Dandy Gennadij gibt ihr immer dicke Trinkgelder, Ed ist davon überzeugt, daß sie in einer ganzen Woche im Dienst der Zoobesucher für das Auftragen von Eierspeisen, Erbswürstchen, Hühnchen à la Kiew und Hühnchen Tabaka nicht so viel bekommt.

»Dusja, stellen Sie den Wodka in den Kühlschrank, wenn ich Sie darum bitten darf.« Genka, der seinen Vater, den Ex-KGB-Oberst und jetzigen Generaldirektor nachahmt, wendet sich immer in diesem höflichen Tonfall an die Leute. Das ist sein besonderer Schick. Außerdem flucht Genka nicht, was ihn vorteilhaft von vielen anderen Freunden Eds unterscheidet, die mit unflätigen Reden nur so um sich werfen.

»Zweifellos kennen Sie Eduard Limonow, Dusja?« Genka schaut Ed ironisch an.

»Dein Freund ist doch schon oft mit dir hier gewesen, Genka.«

»Zweifellos, Dusja… Aber seither hat er seinen Namen gewechselt. Vergessen Sie ihn nicht, Eduard Limonow…«

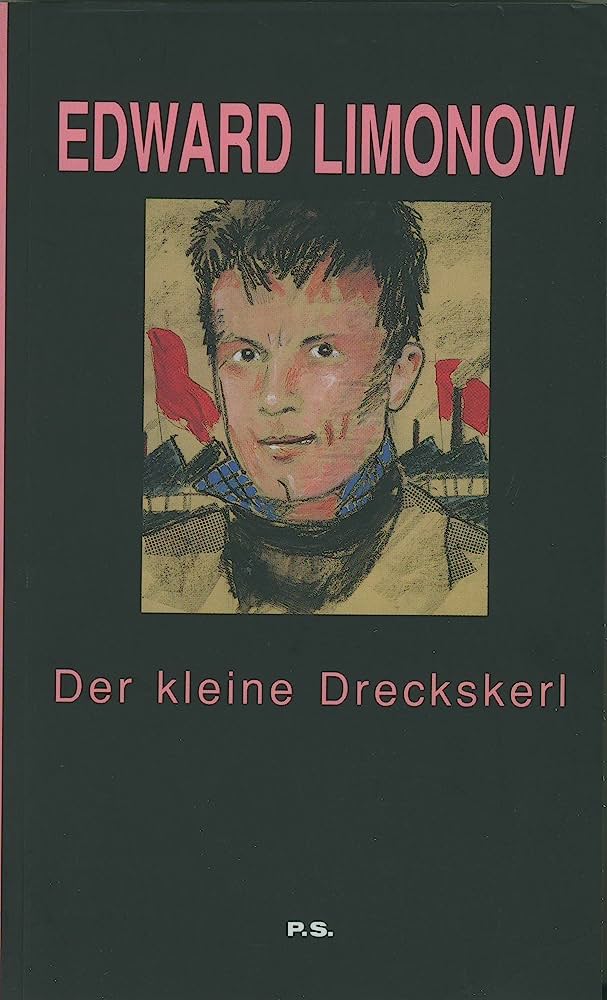

Eduard Sawenko hatte seinen Namen nicht geändert. Bloß hatte (im Zimmer von Anna und Ed) die »SS«, zusammen mit anderen — Lonka Iwanow, dem Dichter Motritsch und Tolja Melechow —, aus Langeweile ein literarisches Spiel daraus gemacht, sich als Dichter und symbolistische Maler auszugeben, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Charkow gelebt hatten. Wagritsch Bachtschanjan hatte vorgeschlagen, daß alle sich einen Namen ausdenken sollten, der ihnen entsprach. Lonka Iwanow hatte sich Odejalow genannt, Melechow war Buchankin geworden. Und was Ed betraf, hatte Bachtschanjan vorgeschlagen, ihn Limonow zu nennen. Als das Spiel zu Ende war, waren sie alle nach Hause gegangen, aber am nächsten Tag hatte Bachtschanjan im »Automaten« seinem Künstler-Freund von der Zeitung »Lenins Nachfolge« Ed als Limonow vorgestellt. Und seither nennt er ihn hartnäckig nur noch so. Genka gefiel der Spitzname »Limonow«. Alle jungen »Dekadenzler«, die sich im »Automaten« herumtreiben, nennen Ed jetzt Limonow. Der Spitzname klebte fest, und Eduard Sawenko wurde immer seltener Ed genannt. Er blieb Limonow. Odejalow war längst wieder von Lonka Iwanow fallengelassen worden, niemand nannte mehr Melechow Buchankin, aber ihn, ihn nannte man jetzt immer Limonow. Übrigens gefiel ihm sein neuer Name, er wußte aber nicht, wieso. Sein richtiger Name, der sehr gewöhnliche ukrainische Name Sawenko, hatte ihn immer bedrückt.

Die jungen Leute setzen sich auf der Veranda so an den Tisch, daß sie den Blick auf den Teich mit seinen Schwänen und Enten genießen können. Die »Garküche« ist zweifellos das malerischste Restaurant in ganz Charkow, deshalb hat Genka es auch als Stabsquartier ausgesucht. Vom Teich weht ein modriger Geruch herüber. Zwei Arbeiter ziehen träge einen Schlauch hinter sich her und machen sich genau so träge daran, die üppigen Blumen zu sprengen.

»Und nun, Genosse Limonow, was werden wir mit dem Wodka zu uns nehmen?« Genka zieht seine Jacke aus und hängt sie über die Stuhllehne. Er krempelt sich die Ärmel seines makellos weißen Hemdes hoch und lockert den Knoten seiner Krawatte. »Etwas Huhn?« Der Dichter zögert. Er ist gewohnt, sich in solchen Fragen auf den sehr viel weltläufigeren, sichereren und erfahreneren Gennadij zu verlassen.

»Dusja, was haben Sie heute Schönes?« wendet Genka sich an die wieder auf der Veranda erschienene »Tante« Dusja.

»Oh Genka… Es ist viel zu früh.« Dusja runzelt bedauernd die Stirn. »Der Koch ist noch nicht da, wir machen erst mittags auf. In der Zwischenzeit kann ich euch eine Kleinigkeit machen, wenn ihr wollt, ein Omelett mit Würstchen. Wenn der Koch kommt, wird er euch Kotelettes à la Kiew zubereiten.« Ein Pfau stößt plötzlich einen verzweifelten Schrei aus, und wie auf ein Zeichen hin schreit, brüllt und lärmt der ganze Zoo.

»Also Ed, nehmen wir Omeletts mit Würstchen?«

»Einverstanden.«

»Dusja, machen Sie uns Omeletts mit Würstchen. Sechs Eier für jeden. Mit Speck, wie ich sie mag. Und bitte etwas Salat. Tomaten, Gurken…«

»Wollt ihr auch Salzgurken, Kinder?«

»Selbstverständlich, Dusja, auch Salzgurken. Und noch zwei Flaschen kalte Limonade.«

»Soll ich den Wodka in eine Karaffe füllen, ja?«

Dusja wirft einen prüfenden Blick auf Genkas Gesicht.

»Nein, das ist nicht nötig, dann wird er warm. Bringen Sie uns jedem ein Gläschen und legen Sie die Flasche bitte auf Eis, Dusja.«

»Traumhaft, Ed, nicht?« Genka betrachtet mit verzücktem Blick den Teich. Gleich hinter dem Teich ist ein Freigehege mit Pfauen. In der Ferne sieht man die dunklen Umrisse der Elephanten. Ein Windstoß trägt einen atemberaubenden Dunggeruch herüber. »Herrlich!« Genkas hübsches Gesicht strahlt eine ruhige Verzückung aus.

Genau das sucht er im Leben, eine schöne Landschaft, eisgekühlten Wodka, ein Gespräch mit einem Freund. Sogar die Frauen sind für Gennadij zweitrangig. Schon seit einem Jahr gibt es in seinem Leben die hübsche Nonna, die Genka ganz offensichtlich liebt, aber auch Nonna konnte ihn nicht von den Streifzügen mit den »SSlern« ablenken, von den Fahrten zum Ausflugsrestaurant »Monte Carlo«, von den Spaziergängen mit Ed auf der Sumskaja-Straße, von dem Vergnügen des Nichtstuns.

Angenehm berührt schaut Ed seinen eigenartigen Freund an. Genka verspürt offenbar gar keinen Ehrgeiz. Mehrfach hat er schon zugegeben, weder ein Dichter, wie Motritsch und Ed, noch ein Maler wie Bachtschanjan sein zu wollen. »Malt ihr nur Bilder, schreibt ihr nur Gedichte, ich werde mich über euern Erfolg freuen!« sagte er lachend.

Zilja Jakowlewna ist der Ansicht, daß Gennadij Gontscharenko der böse Geist von Ed ist, daß er ihn zum Trinken anhält und daß er ihn von Anna entfernt, von ihrer Seite ist das jedoch reine Eifersucht. Es stimmt natürlich, daß Ed schon mehrfach in seiner Gesellschaft das Geld vertrunken hat, das er beim Hosenschneidern verdient hat. Aber er kann einfach nicht ständig bloß auf Genkas Kosten trinken. Jedenfalls sind die elenden zehn oder zwanzig Rubel, die er manchmal ausgibt, gar nichts im Vergleich zu den Summen, die Genka verpraßt. Und auch paßt das Wort »vertrinken« nicht zu dem Stil von Gennadij Sergejewitsch. Als sie das letzte Mal im »Monte Carlo« ein Fest feierten, einem kleinen Restaurant auf dem Lande bei Pesotschin, wo die Nomenklatura und die KGB-Leute von Charkow essen gehen, war Genka in einem Taxi vorgefahren, Ed saß in einem zweiten, und ihnen beiden folgte noch ein drittes leeres, das Genka angemietet hatte, um Eindruck zu schinden, um einen Konvoi zu bilden. Im »Monte Carlo«, das Sergej Sergejewitsch häufig besucht hatte, bis ihn sein Magengeschwür davon abhielt, hatte Genka den Platz seines Vaters geerbt, das Personal kannte ihn gut und reservierte ihm immer ein besonderes Zimmerchen. Bis er Genka kennenlernte, hatte Ed von Séparées nur aus Büchern gehört. Im »Monte Carlo« laufen die Hühnchen vor dem Fenster eines Séparées hin und her, man zeigt auf das, welches einem gefällt, und es wird sofort à la Tabak zubereitet. Es gehört zu den Widersprüchen des »Monte Carlo«, daß im großen Saal die Fernfahrer essen. Eine Autobahn führt daran vorbei. Und gleichzeitig fließt in den Privatsalons ein süßes Leben dahin…

Tante Dusja bringt den Imbiß, die Limonade und jedem ein gebrutzeltes Omelett in einer heißen Pfanne. Genka schaut zufrieden auf den gedeckten Tisch. In der einen Hand hält er das Wodkaglas, in der anderen die Limonade. »Trinken wir auf diesen wunderbaren Augusttag, Ed, und auf die Tiere unseres geliebten Zoos!«

»Trinken wir!« pflichtet Ed ihm bei, und sie schütten die brennende Flüssigkeit in sich hinein. Gleich danach trinken sie die Limonade. Jeder nimmt sich eine Gurke, und sie verbrennen sich den Mund am heißen Omelett.

*

»Hast du dich gestern wieder von Zilja Jakowlewna anschreien lassen, Ed?« — Genka hat sein Omelett verzehrt und eine Zigarette angezündet.

»Oh Gott, ich kann mich nicht erinnern! Ich erinnere mich noch, daß du mich vor der Haustür aus dem Taxi geworfen hast, daß ich den Türgriff noch erwischt habe und… dann hat sich alles gedreht. Wie spät war es? Zwei Uhr?«

»Was heißt hier zwei? Noch nicht mal eins war es. Höchstens Zeit für die Kleinen… Du hast gestern ziemlich früh aufgegeben. Ich bin mit Fima noch zum Flughafen gefahren, um ein bißchen aufzutanken…«

»Ich habe überhaupt nicht aufgegeben«, entgegnet der Dichter beleidigt. »Die vorletzte Nacht habe ich überhaupt nicht geschlafen, bis zum Morgengrauen habe ich geschrieben. Ist doch klar, daß man nach einer schlaflosen Nacht müde ist. Du selbst hast gestern sogar gekotzt.«

»Ich kotze häufig«, gibt Genka gelassen zu. »Die Römer haben das so gemacht. Bei ihren Orgien. Ein bißchen kotzen und dann weiteressen und trinken.«

»Heute hat mich Zilja Jakowlewna an der Tür abgefangen! ›Wohin gehen Sie, Eduard?‹ fragte sie.«

»Und was haben Sie geantwortet, Eduard Benjaminowitsch?«

»Daß ich Nähgarn kaufen gehe! Und hab die Schuhe in der Hand. Wollte lautlos verschwinden.« Genka fängt an zu lachen. »Nähgarn. Limonow ist Nähgarn kaufen gegangen…«

»Zilja Jakowlewna hat mir natürlich nicht geglaubt. Aber weil sie eine gebildete Frau ist, hat sie ihren russischen Schwiegersohn nicht gefragt: ›Und warum haben Sie Säufer Ihre Schuhe in der Hand, wenn Sie bloß Nähgarn kaufen gehen? Es ist doch nichts Kriminelles, wenn man Nähgarn kaufen geht!‹«

»Ihr ist es peinlich, dich beim Lügen zu erwischen. Da siehst du, was das heißt, Erziehung und Bildung. Eine russische Schwiegermutter hätte das ganze Haus zusammengeschrien, sie hätte dir bei dem Versuch, dich zurückzuhalten, den Ärmel abgerissen. Es ist schon ganz gut, Limonow, daß du in einer jüdischen Familie lebst… Und Anna?«

»Ich glaube, daß Anna gestern noch schlief. Ich erinnere mich, daß sie schnarchte. Sie hat nur kurz die Augen aufgemacht und gesagt: ›Du verfluchter Säufer, du hast dich wieder mit Genka betrunken!‹ Dann ist sie wieder eingeschlafen. Und heute, als sie wegging, habe ich noch geschlafen.«.

»Du mußt ihr ein Geschenk machen«, sagt Genka mit einem Grinsen. »Oder noch besser, Ed, wir gehen um sechs zum Kiosk, holen sie ab und dann gehen wir alle zusammen ins ›Lux‹, was hältst du davon?«

»Können wir machen«, stimmt Ed nicht gerade begeistert zu.

»Dusja, bring uns bitte noch eine Runde«, bestellt Genka. »Ed, die ersten Vertreter der Hammelherde, die schon ihre Runde durch den Zoo gemacht haben, nehmen Kurs auf uns.«

Eine Familie nähert sich der »Garküche«. Die beiden etwa zehnjährigen Jungs tragen trotz der großen Hitze dunkelblaue Wollhosen. Die Hosen sind viel zu lang und unten schon ganz grau vom Staub. Die Mutter ist erstaunlich alt im Verhältnis zu so jungen Kindern, sie hat ihren Körper in ein viel zu enges und zu kurzes Kleid gezwängt. Der Vater — eindeutig ein Arbeiter aus einer der unzähligen Charkower Fabriken — trägt ein gelbes kunstseidenes Hemd, eine schwarze Hose, Sandalen ohne Strümpfe und hat ein Einkaufsnetz in der Hand, in dem irgend etwas in Zeitungspapier Eingewickeltes drin ist. Die mürrischen Kinder kommen als erste die Stufen hoch. Erst als sie auf der Veranda sind, betritt der Vater die erste Stufe; Genka steht auf, rückt die Krawatte zurecht und macht ein ernstes Gesicht.

»Genossen, Genossen…! Der Zugang ist verboten. Das Restaurant ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Vereinigung der Dompteure von bengalischen Tigern versammelt sich hier heute zu ihrem Kongreß. Man kommt nur mit einer Einladung herein.«

Ohne ein Wort zu sagen, entfernt sich die Familie gehorsam. Ed empfindet sogar etwas Mitleid mit dieser kleinen Hammelherde.

»Warum hast du das gesagt, Genka?« wendet er sich an seinen Freund. »Sie hätten eine Limonade getrunken, ihre belegten Brote verzehrt und wären dann wieder abgezogen…«

»So eine Hammelherde ist verdammt laut, Ed. Hast du die Kinder gesehen? Das sind so kleine Alte. Kannst du dir vorstellen, wie die beim Fressen schmatzen?«

»Du kannst sie nicht alle fernhalten. Es werden noch andere kommen.«

»Dusja, seien Sie so nett und stellen Sie auf alle Tische auf unserer Seite der Veranda kleine ›Reserviert‹-Kärtchen!«

»Aber Genka, wir haben keine solchen Kärtchen!« bedauert Dusja. Eine dicke grüne Heuschrecke springt zwischen ihren Beinen hervor und landet auf dem Nebentisch. »Kärtchen! Dabei gibt es nicht einmal Toiletten, die Gäste müssen in die Schlucht gehen.«

»Dann schreiben Sie bitte auf Papierblätter ›Reserviert‹ und stellen Sie die auf die Tische. Ihre Arbeit wird selbstverständlich bezahlt werden.«

Dusja entfernt sich, um den Befehl auszuführen. Ihre Gehorsamkeit erklärt sich nicht allein dadurch, daß Genka ihr beim Weggehen Fünfer oder auch Zehner zusteckt, sondern auch dadurch, daß die »Garküche« im Zoo direkt zur Restaurantkette von Papa Sergej Sergejewitsch gehört, in der Papa Zar und Gott ist. Papa hat Gennadij zwar strengstens verboten, seine Stellung für persönliche Zwecke auszunutzen, aber der machthungrige Genka kann der Versuchung, sie »für persönliche Zwecke auszunutzen«, nun einmal nicht widerstehen. Genka liebt die Macht, begreift Ed plötzlich. Der Macht gilt Genkas ganzer Ehrgeiz. Genka hat das Gebaren eines Herzogs.

»Genka, warum trittst du nicht in die Partei ein und wirst ein großer Mann, sagen wir, Sekretär des Bezirkskomitees?«

»Du scherzt wohl, Ed? Die Karriere eines Kommunisten ist eine einzige Schweinerei. Es reicht, daß mein Vater sein halbes Leben damit verbracht hat, auf den Knien herumzurutschen.«

Der Umstand, daß Genka grobe Worte gebraucht, beweist seine Abneigung gegenüber der Karriere eines Kommunisten. Genka sind alle Ideologien gleichgültig, er hat keine politischen Ideen. Er will nur seinen Spaß im Leben haben — Vergnügen, Abenteuer, Romantik. Und welchen Spaß kann es schon machen, seinen Hosenboden auf den Stühlen der Partei abzuwetzen? Genkas Lieblingsfilm ist der Film »Die Abenteurer« mit Alain Delon und Lino Ventura in den Hauptrollen. Dieses Leben liebt Genka, die Schatzsuche, Schußwechsel, teure Restaurants, Whisky, Kerzenschein, Champagner… Genka, Nonna, die genau so schön ist wie er, und Ed hatten sich diesen Film zusammen angesehen. Ed erinnert sich an die leuchtenden Augen von Genka nach dem Film. Genka sieht nicht schlechter aus als Alain Delon, »Schönling« nennt Bachtschanjan ihn. Blond, ein Meter achtzig, hellblaue Augen, eine gerade Nase, eine vornehme Haltung… Als sie aus dem Kino kamen, hatten sie getrunken und einige Tage lang gefeiert und waren schließlich nachts auf der Landebahn des Charkower Flughafens festgenommen worden, als sie versuchten, ein Frachtflugzeug zu besteigen. Was hatten sie sich davon versprochen? Niemand weiß es. »Die Abenteurer« beginnen mit einer Szene, in der Alain Delon mit einem Flugzeug unter dem Arc de Triomphe durchfliegt.

»Und wir machen es, Ed?«

»Ja, wir machen es, Genka.« Ed wirft einen zärtlichen Blick auf ihn.

3

»Sie trinken, die Dreckskerle!«

Anna Moissejewna hat ihren Auftritt in dem Augenblick, wo Dusja zum x-ten Male die Gläser füllt. Sie steht neben der Veranda auf der Wiese, ihre Augen blitzen vor Wut. Ihr mächtiger Körper ist in ein Kleid aus Crêpe de Chine mit grünen, schwarzen und weißen Blumen gehüllt. Sie trägt eine Handtasche. Ihre grauen Haare türmen sich in einem hohen Knoten. Ihre leichte Stupsnase verleiht ihrem schönen Gesicht einen streitsüchtigen Ausdruck.

»Hannah Mussijewna!« — Die Feiernden erheben sich. »Setzen Sie sich zu uns, Hannah Mussijewna, und essen Sie mit uns ein Kotelett à la Kiew!«

»Dreckskerle! Schämt ihr euch nicht? Schon am frühen Morgen sauft ihr Wodka…« faucht Anna und geht um die Veranda herum zur Treppe. Einige Vertreter des Proletariats, die es trotzdem geschafft haben, einen Platz auf der Veranda zu ergattern, beobachten die Szene neugierig.

»Dieser Schuft, wieder hat er Zilja Jakowlewna, diese arme jüdische Frau, hintergangen! Er ist Nähgarn kaufen gegangen! Die naive Zilja Jakowlewna, Kind eines anderen Zeitalters, ein Engel, den mein Vater geheiratet hat. Zilja Jakowlewna weiß nicht, was das ist, die Lüge! Sie hat Vertrauen zu diesem Ungeheuer! Er ist Nähgarn kaufen gegangen!«

»Schlag mich, gib mir eine Ohrfeige, Anna!« Der Dichter wendet ihr theatralisch sein Profil zu und hält ihr seine Wange hin.

Gennadij Sergejewitsch wird außerordentlich liebenswürdig.

»Hannah Mussijewna, verzeihen Sie uns, um Gottes Willen, seien Sie so gut und nehmen Sie teil an unserem bescheidenen Mahl!»

Genka nimmt Anna Moissejewna bei der Hand und umarmt sie. Er schiebt einen Stuhl heran, und es fehlt nicht viel, daß er sie auf den Stuhl genötigt hätte. Immer noch wütend setzt sie sich.

»Dusja, wenn ich Sie bitten darf, noch ein Gedeck für Anna Moissejewna… Hannah Mussijewna, ich bin daran schuld, daß Ihr Mann hier ist. Heute morgen war ich allein, ich war verzweifelt, mit einer Lüge habe ich Ed seiner Familie entrissen; ich ließ mich nur von meinem persönlichen egoistischen Interesse leiten: um Frieden für meine Seele zu finden.«

»Die arme jüdische Frau…« Anna Moissejewna läßt sich nicht beirren und setzt ihren üblichen Monolog fort, ohne auf die Reden von Genka und dem Dichter zu achten. »Ich bin nach Hause gelaufen… Zu Hause gab es nichts zu essen… ›Eduard ist Nähgarn kaufen gegangene hat Mutter Zilja ganz aufgelöst erklärt… ›Um neun ist er weggegangen, Mama‹, habe ich gesagt. ›Es ist jetzt elf Uhr. Bestimmt betrinkt er sich, Mama!‹… ›Aber vielleicht kommt er noch wieder?‹ hat Zilja Jakowlewna schüchtern bemerkt, die Vertrauen zu dir hat…« Anna wirft einen wütenden Blick auf Ed. Dieser hat demütig den Kopf gesenkt, und Genka gibt ihm zu verstehen: Geduld, laß sie reden.

»Du hast ihr, dieser armen jüdischen Frau, nicht einen Rubel für das Essen dagelassen, du Dreckskerl!« fährt Anna fort. »Und das, obschon wir ihre ganze Pension verzehrt haben.«

»Ich habe im Augenblick kein Geld. Du weißt ganz genau, daß ich keinen Vorschuß bekommen habe…«

»Bei der Revision ist ein gigantischer Fehlbetrag festgestellt worden, Gennadij«, wendet Anna sich an Genka. Genka nickt mitfühlend.

»Wir hofften, daß dieser junge Dreckskerl die Hose von Zinzypera fertigstellen würde, um sich zehn Rubel zu verdienen, damit Zilja Jakowlewna zum Mariä-Verkündigungs-Markt gehen könnte, um etwas zu Essen zu kaufen… Aber dieser kleine Dreckskerl hat sich davongemacht.«

»Hannah Mussijewna«, versucht Genka einen Einwand, während Anna zur Fortsetzung ihres Monologs neue Kräfte schöpft. »Ich bitte Sie, nehmen Sie diese bescheidene Gabe an.« Er entnimmt seiner Brieftasche einen Zehnrubelschein und hält ihn Anna hin.

»Wir brauchen Ihr Geld nicht, Gennadij Sergejewitsch!« erklärt Anna stolz, richtet aber einen interessierten Blick auf den Geldschein.

»Nehmen Sie ihn nur, Hannah Mussijewna! Ich habe Ed verführt, seine Arbeit für Zinzypera im Stich zu lassen. Es gehört sich, daß ich meine Schuld begleiche.«

»Und nun?« Anna Moissejewna wirft einen prüfenden Blick auf den Dichter. »Na gut, nach all dem, ich nehme es… Wir haben nichts zu Hause, überhaupt nichts…«

»Laß das«, murmelt Ed. Er verflucht sich dafür, daß er vergessen hat, Zilja Jakowlewna wenigstens fünf von den fünfzehn Rubeln, die er noch hatte, dazulassen. Anna hat nun das Recht, ihm eine Moralpredigt zu halten und ihn als kleinen Dreckskerl zu beschimpfen. Denn sonst hat Anna Angst vor ihrem Dichter, obschon sie sieben Jahre älter ist. Und mindestens doppelt so schwer wie er.

»Ich nehme es! Sonst würdet ihr es sowieso vertrinken!« Mit einem schnellen Griff hat Anna den Schein in ihrer Handtasche verschwinden lassen.

»Hannah Mussijewna, nehmen Sie doch ein Gläschen Wodka!«

Genka schenkt Anna selbst ein, Dusja hat die Flasche auf dem Tisch gelassen. »Trinken Sie, vergessen Sie Ihre Sorgen.«

Anna lächelt endlich. »Ihr Dreckskerle! Seit drei Tagen trinkt ihr. Und nicht ein Mal habt ihr an diese arme jüdische Frau gedacht, die sich in ihrem Zeitungskiosk langweilt. Ihr hättet die jüdische Frau wenigstens ein Mal in ihrer Pause abholen und sie ins Restaurant einladen können.« Anna trinkt ihren Wodka vorsichtig, nicht so wie der Dichter und Genka, und sie verzieht das Gesicht.

»Aber wie haben Sie uns gefunden, Hannah Mussijewna?« Genka versteckt sein Vergnügen und Entzücken nicht. Ihm gefällt es, wenn irgendwas passiert. Zu zweit wurde das Gequatsche schon etwas langweilig, und plötzlich — siehe da — ist Anna Moissejewna aufgetaucht.

»Genka!« — Anna wirft einen verachtungsvollen Blick auf Genka. »Alle Welt kennt Sie, Sie und diesen jungen Dreckskerl, den einzigen in der ganzen Stadt, der einen mit goldenen Funken gesprenkelten, kakaofarbenen Anzug trägt. Ich bin zuerst zum Restaurant ›Theater‹ gegangen, wo man mir gesagt hat, daß man euch heute morgen die Sumskaja-Straße hochgehen gesehen habe. Dann bin ich ins ›Lux‹ gegangen und da wart ihr nicht. In den ›Drei Musketieren‹ auch nicht. Ich war überall, sogar im ›Automaten‹, und da hat Mark mir erzählt, daß der kleine Dreckskerl und Sie, Gennadij Sergejewitsch, in den Schewtschenko-Park gegangen seien… Und wo können solche Leute, wie ihr es seid, schon hingegangen sein, in dieser Jahreszeit, wenn alles bis zum geht nicht mehr blüht, wenn die Kastanien reifen, die Blumen duften und alle Welt zum x-ten Male Liebe macht? habe ich mich gefragt.« Anna Moissejewna seufzte. Geschraubte Ausdrücke sind ihre Schwäche. Sehr oft würzt sie ihre Rede auch noch mit Zeilen lebender oder verstorbener Dichter. »Leute wie Genka und der kleine Dreckskerl können nur in die ›Garküche‹ zu Dusja gegangen sein, habe ich mir gesagt und bin hierher gelaufen.« Anna Moissejewna hält inne, sehr zufrieden mit sich.— »Und so bin ich jetzt hier. Ich werde nicht mehr zur Arbeit zurückkehren!« fügt sie hinzu, nachdem sie einen Blick auf ihre Uhr geworfen hat. »Ich werde sagen, daß ich krank war.«

»Sie könnten beim KGB ein Sherlock Holmes werden, Hannah Mussijewna«, schmeichelt ihr Genka. »Sie haben alle Fähigkeiten dazu.«

»Lonka Iwanow behauptet, daß Sherlock Holmes kokainsüchtig war und zwischen zwei Ermittlungen immer sniffte…« bemerkt der Dichter und leert sein Wodka-Glas.

»Lonka Iwanow ist meschugge«, erklärt Anna streng. »Man hat ihn aus der Armee gefeuert, weil er meschugge ist.«

»Überhaupt nicht. Lonka wollte selbst sich rausschmeißen lassen. Als er seinen Urlaub hatte, war er schon Unteroffizier, und Viktor hat ihm erzählt, wie er es machen solle. Daß es am klügsten sei, den Wahnsinnigen zu spielen. Viktor hat ihm erzählt, wie er sich selbst vor der Musterungskommission verhalten hat. Als er aus seinem Urlaub zurückkehrte, hat Lonka das gleiche gemacht. Beim Mittagessen ist er in die Küche gestürzt, hat sich einen Topf mit Grütze auf den Kopf gestellt, ein paar Koteletts unter die Schulterklappen gesteckt und ist so in den Speisesaal gegangen… Ein anderes Mal ist er in den Club gestürzt, wo die Soldaten sich gerade einen Film ansahen, und hat die Leinwand von der Wand gerissen… Dabei wollte er bloß nach Hause, anders gesagt, Lonka ist weniger verrückt als wir alle«, beendet Ed seine Verteidigung Iwanows.

»Ed, ich glaube, Anna hat Recht, Lonka Iwanow ist wirklich schizophren«, widerspricht Genka dem Dichter. »Er ist nicht gewalttätig, aber er hat einen Dachschaden. Hast du nie seinen Blick bemerkt?«

»Oh! Und wer ist dann nicht verrückt? Und Hannah Mussijewna, ist sie nicht verrückt?« Der Dichter lacht abschätzig.

»Ich habe erst ein Mal versucht, mich umzubringen. Und du, Ed, schon mehrfach«, schreit Anna fast und springt vom Stuhl auf. »Ja, es stimmt, daß ich eine Invalidenrente der Klasse 1 bekomme, daß ich Schizo bin, aber ich war neunzehn, als dieser Hurensohn, mein erster Mann, mich verlassen hat. Wenn man neunzehn ist, dann glaubt man noch an die Leute.« Anna Moissejewna setzt sich wieder, nicht ohne einen aggressiven Blick auf die Hammelherde geworfen zu haben, die um sie herum die Ohren spitzt.

»Ach, zum Teufel mit Iwanow…«, beruhigt sie Genka. »Lassen Sie uns lieber auf Sie trinken, Hannah Mussijewna, und auf Sie, Eduard Wenjaminowitsch, auf Ihre gute Beziehung. Sie soll lang und dauerhaft sein.«

»Auf unser Konkubinat! Auf unsere illegale Ehe!« lacht Anna. »Auf uns! Weißt du, Genka, als dieser kleine Dreckskerl sich in meinem Zimmer eingenistet hat, haben wir so getan, als ob er nicht bei mir wohnen würde. In der Nacht habe ich die Tür immer fest zugeschlagen, um meine arme Mutter zu täuschen. Und dann hat plötzlich meine Tante Ginda vorgeschlagen, das kleine Zimmer zu vermieten, um unser Einkommen etwas aufzubessern. Die kluge Zilja Jakowlewna wollte der Schwester ihres verstorbenen geliebten Mannes nicht gestehen, daß ihre Tochter in ihrem Zimmer einen sieben Jahre jüngeren Burschen beherbergte und mit ihm ins Bett ging! ›Ah, Ginda!‹ sagte sie. ›Wir sind in einer schrecklichen Lage!‹ Mehr hat Mama nicht sagen können. Arme Mutter! Das Leben hat ihr nicht zugelächelt. Papa Moissej ist an einem Infarkt gestorben, und seine Tochter bekommt ihr Leben einfach nicht in den Griff…«

»Während ihre zweite Tochter einen Fabrikdirektor geheiratet hat und in Kiew in der Hauptstraße, der Kreschtschatik-Straße, in einer bürgerlichen Wohnung lebt. Von einem Schwiegersohn wie Theodor kann man nur träumen. Ein Fabrikdirektor…«

»Meine Schwester ist anständig, es bricht einem das Herz«, bemerkt Anna Moissejewna und ißt eine Salzgurke. »Aber meine Nichte, Stella, ist eine Hure. Und sie legt es darauf an, noch mehr zu verkommen. Sie läßt keinen Mann aus. Genka, dieser großen Störchin von Stella, der wachsen aus jedem Auge ein Paar Klöten. Schon mit vierzehn hat sie zum ersten Mal abgetrieben!… Ich habe meine Jungfräulichkeit erst mit achtzehn verloren…«

Genka lacht. »Andere Zeiten, andere Sitten, Hannah Mussijewna!«

»Oh Lautrec, kommst du denn nie an die Pedale!« fängt Anna plötzlich an zu singen. »Oh Lautrec, hast du heute schon alle Bars abgegrast? Hast du alle Frauen begrapscht?« Sie verstummt, wie üblich hat sie die folgenden Strophen vergessen.

»Von wem ist das?« fragt Genka beeindruckt; für ihn ist Anna eine Intellektuelle, eine Gelehrte.

»Von Miloslawskij. Eines seiner ersten Gedichte.« Ed verzieht das Gesicht. »Jurij ist ein Angeber, er französelt, er näselt. Er pflegt eine abgedroschene Romantik des Pariser Kaffeehaus- und Atelierlebens. Lautrec…«

»Und ich erinnere mich noch an diese Madeleines, die die Mäntel eines blatternarbigen Christus geflickt haben…« Anna rezitiert von neuem Miloslawskij und wirft einen unverschämten Blick auf ihren Gatten. Und natürlich kennt sie die folgenden Zeilen wieder nicht. »Drei Banditen und Aphrodite an einem Holzfeuer!« fügt sie hinzu.

Das Gedächtnis von Anna Moissejewna ist vollgestopft mit Fragmenten von Gedichten, Liedern, gelehrten Zitaten, die sie hier und da aufgeschnappt hat, Maximen von Philosophen oder Schriftstellern. Von Zeit zu Zeit wirft Anna einen Fetzen, eine Zeile, eine Strophe, einen Splitter in Gottes Angesicht, um ihre ständigen Monologe zu schmücken. Als sie sich kennenlernten, war die Gelehrsamkeit von Anna Moissejewna Ed, dem Jungen aus der Arbeitervorstadt von Charkow, der gerade in der Fabrik »Hammer und Sichel« gekündigt hatte, als der Gipfel der Intellektualität erschienen. Jetzt, wo er Limonow geworden ist, spottet er über die »Sturzbäche der Kenntnisse« Annas. Um die großsprecherische Romantik, mit der, wie er findet, Anna Gedichte vorträgt, nachzuahmen, hebt er mit getragener Stimme an:

Gebt mir eine Frau in blau blau

Ich werde eine Linie auf ihrem Rücken ausführen

Und auf dieser Linie werde ich ihr Gatte sein

Ah nie hätte ich sie heiraten sollen

Sondern mehr mit den Katzen auf den Dächern heulen…

»Hör auf, Sawenko!« schreit Anna. »Verhunze nicht die Verse meines Freundes Buritsch. Du bist nicht groß genug, um sie zu verstehen!«

»Er ist ein schlechter Dichter«, stellt Limonow ohne Mitleid fest. »Ich war lange der Ansicht, daß Buritsch, wenn schon kein guter, so doch wenigstens ein origineller Dichter sei, und plötzlich fällt mir ein Buch des polnischen Dichters Ruschewitsch in die Hände. Und was sehe ich da, Genka? Daß der Stil von Buritsch wie ein Ei dem anderen dem Stil von Ruschewitsch gleicht! Und! Wie nennt man das! Ein Plagiat! Um so mehr, wenn ich auch noch erfahre, daß Buritsch und seine Frau etwas Geld damit verdienen, polnische Dichter zu übersetzen!«

»Buritsch ist ein wunderbarer Dichter!« Annas Augen richten sich mit unglaublichem Haß auf ihren »Gatten«. »Und das ist der einzige Grund dafür, daß niemand ihn veröffentlichen will!«

»Buritsch«, kichert der »Gatte«, »er soll so kahl wie ein Knie sein, hat man mir erzählt. Wagritsch hat ihn in Moskau gesehen, deinen Buritsch, dick und vollgestopft. Ein doller Bourgeois der Literatur!«

»Das stimmt nicht! Buritsch ist sehr schön! Er hat die Lokken eines Apoll… Bach hat sich bestimmt getäuscht, es war nicht Buritsch…«

»Wie das, er hat sich getäuscht… Er war es sehr wohl, dein Apoll, der Freund deines Gatten, das Genie von Simferopol…«

»Sie waren alle sehr begabt, Genka. Höre nicht auf diesen kleinen Dreckskerl. Begabt und sehr gebildet. Sie kannten alles. Sie haben immer gelesen. Sie waren viel gebildeter als wir alle…«

»Begabung hat mit Bildung nichts zu tun.« Ed verzieht sein Gesicht.

Ed ist neidisch auf die Generation von Anna. Er ist neidisch auf ihren früheren Ehemann, den Regisseur beim Fernsehen, auf die Freunde ihres Ehemanns, die in Moskau leben, auf den Dichter Buritsch, auf den Filmkritiker Miron Tschernenko, auf den Maler Brussilowskij. Für die Charkower Jugend in Eds Alter, die ein paar Mal täglich in den »Automaten« kommt, um eine Tasse Kaffee zu trinken, ist Moskau, wie für Tschechows »Drei Schwestern«, ein verführerisches, blendendes Licht, das Symbol des Erfolges und des Sieges. Von Annas Altersgenossen ist der Künstler Brussilowskij besonders berühmt. Wagritsch Bachtschanjan äußert sich sehr ehrfürchtig über Brussilows Arbeiten. Seine Bilder sind sehr oft auch auf internationalen Ausstellungen zu sehen, und ab und zu erscheinen Reproduktionen in westlichen Zeitschriften. Am wenigsten von allen hat Annas Ex-Ehemann erreicht, er lebt auch nicht in Moskau, sondern in Simferopol. Eduard will unbedingt nach Moskau, deshalb vergleicht er sich mit der vorangegangenen Generation (sie sind zehn, fünfzehn Jahre älter als er). Er vergleicht, bekämpft und verlacht Annas Vergangenheit im Namen seiner Gegenwart, im Namen Eduard Limonows.

Die Sonne stürzt über das Dach der Garküche auf den Tisch, auf den abgeschabten, geputzten und wieder geputzten Holztisch voller Teller mit Sakuski, Wodkagläsern, Limonadenflaschen und setzt alles in Brand. Wie schön ist ihr Tisch, mein Leser! Ein Salat von ukrainischen blutroten Tomaten, das zarte Grün der Gurken, über denen das Sonnenblumenöl in tausend Tropfen Feuer fängt. Die Sonne bricht sich in den Wodka- und den hohen Weingläsern, alles ist voller Sonne, ein Haufen von Sonnen auf dem Tisch. Die sonnengebräunten Hände des Dichters, die Hände von Anna, die ihre Nägel mit einem ungewöhnlichen Lila lackiert hat… Die schöne Hand von Genka, die den Fuß eines Glases umfaßt. Der Stein des Manschettenknopfes von Genka fängt die Sonne auf und spinnt einen feinen roten Faden.

»Ist das ein echter Stein?« Anna greift nach Genkas Arm.

»Echt!« Genka lacht. »Falsch, aber das ist in Mode. Wenn es ein echter wäre, hätte ich ihn schon längst zum Pfandleiher getragen.«

»Oh Genka…, eines Tages wird Sergej Sergejewitsch deinetwegen einen Herzanfall bekommen.«

»Das sind Albernheiten, Anna. Vater hat sehr viel Geld. Und gewisse Dinge ist er mir schuldig in diesem Leben…«

4

Eduard Sawenko hatte Anna Rubinstein im Herbst 1964 kennengelernt. Boris Tschurilow hatte sie einander vorgestellt. Eduard war damals einundzwanzig und hatte gerade in der Fabrik »Hammer und Sichel« aufgehört, wo er anderthalb Jahre mit Tschurilow in der Gießerei gearbeitet hatte. Er hatte kurzgeschnittenes Haar, er war sonnengebräunt und verbarg eine starke Kurzsichtigkeit; der junge Arbeiter suchte eine neue Stelle und sein Schutzengel Boris hatte ihn zum »Poesie«-Laden gebracht, wo man einen Straßenbuchhändler suchte. Die schöne Anna Moissejewna, damals siebenundzwanzig Jahre alt und schon grauhaarig, ließ dort ihre metallischen Pfennigabsätze klappern und schminkte die Lider ihrer blauen Augen mit einem seltsamen Lila. Unglücklicherweise war die Stelle schon besetzt.

Um ihre Annäherung zu erklären, wäre es am einfachsten zu sagen, daß der junge Arbeiter eine Mutter brauchte. Dieser primitive Freudismus hält einer Kritik in diesem Falle jedoch nicht stand, wenn man bedenkt, daß es sich bei Eduard Sawenko um eine durchaus eigensinnige und vollkommen unabhängige Persönlichkeit handelte. Außerdem war Anna Moissejewna Rubinstein, verrückt, exzentrisch und vulkanisch wie sie war, unfähig, irgend jemandes Mutter zu sein. Daher drängt sich anstelle der freudianischen eher eine sozialpsychologische Erklärung auf. Eduard Sawenko brauchte ein Milieu. Und die Leute, mit denen Anna zusammen war, gefielen ihm. Mit einundzwanzig Jahren, nachdem er Dieb, Einbrecher, Bauarbeiter, Möbelpacker und Gießer gewesen war, nachdem er die Krim, den Kaukasus und die asiatischen Republiken bereist hatte, nachdem er damit begonnen hatte, Gedichte zu schreiben, und das bald wieder sein ließ, hatte er sich immer noch nicht gefunden. Er wußte nicht, wer er war.

In der Gießerei hatte er ein gutes Auskommen, und sein Photo hing sogar an der Ehrentafel. Er besaß sechs Anzüge, drei Mäntel und trank jeden Samstag in Gesellschaft von Freunden, jungen Arbeitern und ihren Mädchen, im Restaurant »Kristall« gewissenhaft seine achthundert Centiliter Kognak. Mit Genka, dem Sohn des »Kristall«-Direktors, war er damals natürlich noch nicht bekannt.

Die Mädchen aus der benachbarten Werkstatt, die die Formen für die Gießerei herstellten, nannten unseren Helden wegen seines unverständlichen Eifers und seiner Hingabe an diese schwere und schmutzige Arbeit im Schichtdienst »den Sklaven«. Sein Kumpel am Fließband, ein Prolo von fünfzig Jahren, Onkel Serjoscha, der an eine Krabbe erinnerte, hielt Eduard auch für verrückt, fand ihn jedoch arbeitsam und nannte ihn »Endik«. Eines schönen Tages reichte »Endik« zur großen Überraschung von Onkel Serjoscha und der ganzen Gießerbrigade (er arbeitete zu der Zeit am Ofen) seine Kündigung ein. Er langweilte sich. Er hatte genug. Der eigentliche Grund, der wie immer unbekannt blieb (denn jedes Ereignis hat neben einem auf der Hand liegenden auch einen verborgenen Grund), war, daß Eduard im Frühling 1964 die Bekanntschaft von Michail Kopissarow gemacht hatte, nach dem damals bereits alle Kriminalpolizeien des Sowjetlandes wegen umfänglicher Kreditbetrügereien fahndeten. Der kleine geniale Jude, der die Bergbauschule nicht beendet hatte, kam aus dem Donbass, wo er in einem Bergwerk als Vorarbeiter gearbeitet hatte, nach Charkow. Außerdem hatte er. eine Bande von Betrügern angeführt. In Charkow tauchte Mischa nur noch mit seinem Partner Viktor auf, den Rest der Bande hatte man bereits verhaftet. Michail hatte seine Familie in Charkow, seine Mutter, seinen Vater und seinen Bruder Jurij, anständige Arbeiter in der Fabrik, die wir bereits kennen, der Fabrik »Hammer und Sichel«. Nahe bei einem Zaun, wo es nach Pisse stank, hatte der ängstliche Jurij Ed seinem kriminellen Bruder vorgestellt. Mischa hatte Ed gefallen. Mischa war klein, lustig, trug einen Schnurrbart und hatte die Lebensart eines Millionärs. So nahm er etwa jede Woche einen Flug von Donetsk nach Moskau, um sich dort die Haare schneiden zu lassen.

Mischa hatte Geld. Er benötigte zwei Ausweise. Einen für sich und einen für seinen Kumpel Vitja. Und unser Held, der sich an seine Vergangenheit, an die guten alten Zeiten erinnerte, hatte Mischa geholfen, die Ausweise zu besorgen, indem er ihn seinen Freunden aus dem Wohnheim der »Hammer und Sichel«-Fabrik vorgestellt hatte. Die Freunde hatten ihm Ausweise für fünfunddreißig Rubel das Stück verschafft, die sie anderen Kumpels gestohlen hatten.

Mischa hatte sich in Charkow eingerichtet und seine Kreditoperationen wieder aufgenommen. Jeden Tag verließen Mischa und Vitja das Hotel »Roter Stern«, ein Hotel, das der Armee gehörte und in der Swerdlow-Straße lag, wo sie in enger Nachbarschaft mit Hauptleuten und Obersten zusammenlebten. Sie besuchten die Kaufhäuser von Charkow. Mit den gestohlenen Ausweisen und gefälschten Arbeitspapieren kauften sie »auf Kredit« einen Haufen Golduhren, Schmuck, Stoffballen für Anzüge und Mäntel und sogar Fernseher. All diese Schätze der Zivilisation bezahlten diese Betrüger nur zu einem Viertel ihres Preises, und über geheime Kanäle verkauften sie sie en gros weiter. Eines Tages stellte Ed, den Mischa schon oft ins Restaurant eingeladen hatte und dem er sich dankbar erweisen wollte, Mischa auf dem Pferdemarkt einigen Leuten aus Baku vor; sie wurden die Hauptabnehmer von Mischas Waren. Ein anderes Mal hing der neugierige Arbeiter Sawenko, der in dieser Woche in der dritten Schicht arbeitete, mehrere Tage lang mit den Betrügern in den Juwelierläden herum, um Mischas und Vitjas Arbeitsweise zu beobachten.

Sogar die Leute, die das Gesetz achten, sind manchmal sehr nervös. Und was kann man da von Kriminellen erwarten, die einer so delikaten Arbeit nachgehen? Mischa und Vitja gerieten bald in Streit und wurden handgreiflich. Sie trennten sich für immer. Die Schlägerei ereignete sich im Hotel »Roter Stern«: die beiden Geschäftspartner warfen sich Stoffballen und Schmuckstücke an den Kopf, was den ehrlichen Jurij in Schrecken versetzte und den vorsichtigen Arbeiter Eduard zumindest beunruhigte.

Einige Tage später lud Mischa Eduard wieder einmal ins Restaurant ein, und nach dem Essen, beim Kognak und einer Havanna, schlug er ihm ganz geschäftsmäßig, im Tonfall der Gangster in westlichen Kriminalfilmen, vor, mit ihm zusammenzuarbeiten. Mischa streifte seine Asche ab, zog beiläufig einen Packen zerknitterter Fünfundzwanzigrubelscheine aus der Tasche und zahlte, während er Eduard ein idyllisches Bild ihrer gemeinsamen »Arbeit« in Odessa, Kiew, Donetsk und Simferopol ausmalte.

»Und dann, Ed, gehen wir mit unserer ganzen Ware (wir beschränken uns sowieso nur auf den Schmuck) in den Kaukasus und verkaufen da alles selbst. Hier in Charkow müssen wir unsere Ware zum halben Preis an diese Schwarzärsche verkaufen, da unten erzielen wir richtige Preise. Einverstanden, Ed?«

Wenn man einundzwanzig Jahre alt ist, Leser, und Geld und Reisen in Aussicht gestellt bekommt, wie kann man da widerstehen? Eduard war seiner Arbeit in der Gießerei überdrüssig und nahm das Angebot an.

Mischa beschloß, zuerst nach Odessa zu gehen. Es war gefährlich, in Charkow zu bleiben, das Mischa und Vitja den ganzen Sommer über gründlich ausgeplündert hatten. Ein kleiner Zwischenfall, dem unser Held beigewohnt hatte, führte zu der Schlägerei zwischen Mischa und Vitja. Mischa (der später behauptete, daß man im Kreditbüro des großen Kaufhauses erkannt hätte, daß das Photo auf seinem Ausweis nachträglich eingeklebt worden war, vielleicht waren aber bloß seine Nerven überstrapaziert) hatte das Kaufhaus fluchtartig verlassen und dabei sogar Leute umgerannt. Vitja und Eduard waren ihm hinterher gerannt. Mischa aber hatte den im Wohnheim gestohlenen Ausweis mit seinem eigenen Photo darauf in den Händen des Feindes gelassen!

Mischa mußte sofort aus Charkow fliehen. Eduard war ganz beglückt über die Möglichkeit eines unmittelbaren Wechsels in seinem Leben und sagte, er sei noch am gleichen Tag reisefertig. »Nein!« beharrte der verstockte Mischa. »Gib erst deine Arbeit auf, wie es sich gehört. Halte die Kündigungsfrist ein und arbeite noch die zwölf Tage. Wenigstens bei einem von uns müssen die Papiere in Ordnung sein. Auf deinen Arbeitspapieren müssen alle Stempel stimmen!« — Eduard zog eine unzufriedene Schnute. »Hab doch Vertrauen zu einem älteren und erfahreneren Genossen. Tu nie etwas Illegales, solange du die Mittel hast, deine Ziele auf legalem Wege zu erreichen… Ich fahre nach Odessa, warte dort noch etwas und ruhe mich aus, ich werde nicht ›arbeiten‹. In zwölf Tagen kommst du nach. Wenn ich mich eingerichtet habe, schicke ich dir ein Telegramm mit meiner Adresse. Kennst du übrigens einen Typen, der bereit wäre, sofort mit mir abzureisen? Ich werde ihn selbstverständlich bezahlen. Mit unseren Angelegenheiten hat er überhaupt nichts zu tun. Ich brauche einen Leibwächter.«

Oh! Mischa Kopissarow hatte Format! Eduard fand einen Typen, Tolik Lyssenko, einen kräftigen Sportler, der noch am selben Abend mit Mischa nach Odessa abreiste. Eduard kündigte und das Warten begann…

Es vergingen zwölf Tage, der Leiter der Werkstatt versuchte zwei Stunden lang, »den Sklaven« zu überzeugen, seine Kündigung wieder zurückzunehmen, aber er sprach gegen eine Wand, dann beschimpfte er ihn und unterschrieb schließlich seine Abrechnung. Ed bekam sein Geld ausgezahlt, hatte aber noch immer kein Telegramm von Mischa erhalten.

Hat er mir etwa Geschichten erzählt? dachte Eduard traurig. Solche Scherze sollte man nicht machen. Der Sklave sehnte sich nach einem neuen außergewöhnlichen Leben: Es war schon sein Kindertraum, ein großer Verbrecher zu werden, und er schien jetzt so nahe, und nun…

Drei Wochen nach Mischas Abreise klopfte man an die Tür der Familie Sawenko. Da stand Tolik Lyssenko, zitternd und schuldbewußt, auf der Schwelle. »Gehen wir raus, ich muß dir was erzählen, Ed.« Sie gingen auf die Straße und verzogen sich auf ein Brachgelände. Tolik blickte sich ständig mißtrauisch um. Als sie auf einem Stapel angewärmter Ziegel Platz genommen hatten, erzählte er ihm die Geschichte aus Odessa.

Anfangs ging alles sehr gut. Sie hatten ein Bestechungsgeld gezahlt und sich an dem sichersten Ort, den man nur finden konnte, eingenistet, dem Sanatorium des KGB! Sie spielten Tennis, nahmen Sonnenbäder, gingen schwimmen… Eine alte Freundin, Schauspielerin in einer Operettentruppe, hatte Mischa verpfiffen. Zufällig hatte sie ihn in der Deribassowskaja-Straße gesehen, ihn erkannt, angesprochen und ein Rendezvous mit ihm verabredet. Bei der Gelegenheit hatte man ihn geschnappt. Die Schauspielerin wußte offenbar, daß die Kriminalpolizei ihn suchte; die Polizei war im Frühling zu ihr gekommen und hatte sie über Mischa ausgefragt… Oh, die Frauen… Mischa hatte sich bestimmt der Künstlerin gegenüber schuldig gemacht. Gewiß hatte er sie fallengelassen…

Getreu seinem Bild eines Hochstaplers von Format, hatte Mischa (den man nach Donetsk, an den Tatort seiner Verbrechen geschafft hatte, um dort die Angelegenheit aufzuklären und ihn abzuurteilen) für sich und die beiden Kriminalbeamten, die ihn begleiteten, ein Zugabteil gemietet und sich die ganze Fahrt in ihrer Begleitung betrunken. Die Beamten hatten nichts dagegen gehabt, denn das Geld gehörte dem Staat, das heißt also niemandem.

Einen Monat lang lebte Eduard in Angst. Obwohl er Tolik Lyssenko schon seit langem kannte und dessen Erklärungen durchaus glaubwürdig klangen, fragte er sich doch, wieso er nicht mit Mischa zusammen festgenommen worden war. Er konnte nicht ausschließen, daß Tolik Mischa verraten hatte. Jeder verrät jeden, und eine fremde Seele ist unergründlich. Vielleicht hatte Mischa auch zu reden begonnen und sie alle, ihn und Tolik in die Sache hineingezogen. Mischa aber redete nicht und gab nicht einmal Vitja preis. Er schaffte es sogar, seine Charkower Verbrechen vor der Polizei geheimzuhalten. Für seine »Arbeit« verurteilte man ihn zu neun Jahren Zwangsarbeit im Donetsk-Becken. Man findet den Namen von Michail Kopissarow möglicherweise in den kriminologischen Handbüchern der Sowjetunion, er war der erste, der den sowjetischen Staat durch Kreditbetrügereien bestohlen hatte. Und was unseren Helden betrifft, so hatte er sich, wie Sie sehen, ein zweites Mal auf wundersame Weise vor dem Gefängnis bewahrt (das erste Mal war 1962, als seine Mutter ihn gebeten hatte, zum Geburtstag von Tante Katja mitzukommen, und Kostja Bondarenko, Jurka Bembel und Slawka, »der Suworow-Schüler«, die ihn abholen wollten, ihn zu Hause aber nicht antrafen, den Coup deshalb allein unternahmen).

5

Boris Tschurilow hatte für seinen Schützling eine Stelle als Straßenbuchverkäufer in der Buchhandlung Nummer Einundvierzig, einer Filiale des »Poesie«-Ladens, gefunden. Die Direktorin Lilja, eine kleine boshafte Blonde, die von Anna die »Faschistin« genannt wurde, hatte »den Kleinen« mit Vergnügen eingestellt. In ihrem Laden arbeiteten nur »Mädchen«. Lilja, Flora und die »Verhärmte«. Jeden Morgen kam Ed mit der Straßenbahn aus Saltow. Jeden Morgen wurden die Bücher registriert, die er dann mitnahm und auf einem Klapptisch ausbreitete, um sie zu verkaufen. Danach packte er sie zusammen. Anfangs hatte man ihm, um ihn anzulernen, erlaubt, sich vor dem Eingang des Geschäftes Nr. 41 in der Sumskaja-Straße aufzustellen. Später richtete er sich im Eingang des Kinos »Komsomol« oder an anderen ebenso gut besuchten Orten ein. Der Beruf eines Straßenbuchverkäufers gleicht dem eines Bauchladenhändlers oder eines von Haus zu Haus ziehenden Kringelverkäufers. Der fliegende Verkäufer verdient nur ein mickriges Gehalt, aber er arbeitet mit Umsatzbeteiligung. Als Eduard Sawenko in diesen Beruf eintrat, war der frühere Eisenbahnarbeiter Igor Jossifowitsch Kowaltschuk der beste Verkäufer von Charkow; er hatte schon für alle Buchhandlungen in der Stadt gearbeitet. Nie konnte Eduard Sawenko, weder am Anfang noch am Ende seiner Karriere, mit den Umsätzen von Igor Jossifowitsch wetthalten, den man immer einstellte, um das Plansoll zu retten. Man lockte ihn, man bestach ihn. Igor Jossifowitsch konnte egal welches Buch verkaufen. Er schlug seine paar Tische zumeist auf der Mitte des Tewelew-Platzes auf, und wie in einem orientalischen Basar riß er ein Buch gegen den Himmel und lobte mit gebrochener Stimme sein Produkt. »Hier ist die Geschichte eines schrecklichen Verbrechens aus dem Altertum! Der Kampf der weißen Magie gegen die schwarze Magie!« Der Passant hatte Mühe, einem solchen Angebot zu widerstehen. Immer sammelten sich die Leute um die Auslagen von Igor Jossifowitsch. Das abscheuliche Verbrechen aus dem Altertum war natürlich bloß ein Ladenhüter, der langweiligste Band aus der Serie »Schätze der Weltliteratur« in der Ausgabe des Akademie-Verlages.

Ed, wie ihn Anna nannte, bis er den Namen Limonow annahm, schämte sich. Verlegen trat er hinter seinem Büchertisch von einem Fuß auf den anderen. Manchmal hatte er auch zwei Tische. Meistens schwieg er oder lächelte schüchtern. Trotz des gefährlichen Rasiermessers, das häufig in der Brusttasche des Straßenbuchverkäufers zu finden ist, war der Verkäufer der Buchhandlung Nummer Einundvierzig kein schlimmer Junge. Von Zeit zu Zeit schickte Lilja ihm zur Verstärkung die »Verhärmte«, ein mageres Wesen weiblichen Geschlechtes, die immer einen alten abgeschabten Pelz trug. Die Nase der »Verhärmten« war lang, tropfte dauernd, hatte eine blaue Spitze.

Eduard Sawenko verdiente wenig. Um es genau zu sagen, fast gar nichts. Und dennoch vollzog sich im Oktober, November und Dezember mit beeindruckender Geschwindigkeit die Verwandlung des jungen Arbeiters aus einem Halbkriminellen in einen Anderen, man weiß nicht so recht in wen, zumindest wechselte er aber in diesen kalten Monaten in eine andere soziale Klasse über. Der Leser soll sich die Schwierigkeiten dieses Prozesses einmal vor Augen halten! Ein solcher Wandel erfordert manchmal die Anstrengungen mehrerer Generationen.

Abends beeilte sich unser Verkäufer, die Bücher zusammenzupacken und die Pakete zusammen mit den Tischen zurück in die Buchhandlung Nummer Einundvierzig zu bringen, so wie die Biene zum Stock zurückfliegt, der Vogel zum Nest, das Flugzeug zu seinem Flugzeugträger. Der Verkäufer beeilte sich, die Zukunft wartete auf ihn, verborgen in den Alleen des Taras-Schewtschenko-Parkes, im »Automaten«, in der Sumskaja-Straße, in den Zimmern von Charkow. Die Zukunft verbarg sich im Dunkel der nächtlichen Stadt, sie hüllte sich in etwas altmodische, symbolistische und surrealistische Kleider. Obschon ziemlich provinziell, konnte Charkow, die ehemalige Hauptstadt der Ukraine, beim Spiel der Kultur mithalten.

Um ihn herum gab es viele Leute, mindestens hundert. Interessante und neue Leute, die niemandem sonst ähnlich sahen. Im kleinen Hinterzimmer der Buchhandlung Nummer Einundvierzig waren immer irgendwelche Leute, die gierig Manuskripte, meistens Gedichte, lasen. Der Physiker Lew mit seinem glattrasierten Schädel hatte gerade von einer Dienstreise nach Leningrad fünf oder sechs Durchschläge des Gedichtes »Prozession« von Brodskij mitgebracht. Dieses Jugendwerk, Marina Zwetajewa nachgeahmt und von zweifelhaftem künstlerischen Wert, entsprach jenem gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungsstand, den Charkow und die Mehrzahl der »Dekadenzler« aus dem Dreieck um die Buchhandlung Nummer Einundvierzig, den »Poesie«-Laden und den »Automaten« erreicht hatten (und über den sie wohl kaum hinausgelangen werden). Aus diesem Grund war dieses Gedicht außergewöhnlich beliebt. Von morgens bis abends standen die Leute Schlange, um Brodskij zu lesen. Einer der Leser war der Dichter Motritsch.

Im Rückblick, und wenn man die Elle der Zeit anlegt, um den Wert des Dichters Motritsch zu messen, muß man zugeben, daß er weder ein Genie war, wie seine Bewunderer 1964 annahmen, geschweige denn ein irgendwie bedeutender Dichter. Wenn er auch nur einen Funken Originalität besaß, so fiel der nicht auf. Wie dem auch sei, Wladimir Motritsch, früherer Vorarbeiter in der Fabrik »Hammer und Sichel« — die sich uns so von neuem in gute Erinnerung bringt — (später erinnerte sich Sawenko, daß Boris Tschurilow ihn zum Walzwerk begleitet hatte, wo damals, 1963, »der echte Dichter Motritsch« noch arbeitete) war ohne jeden Zweifel ein DICHTER. Ein wirklicher DICHTER: ein Dichter, das sind nicht bloß Gedichte, das ist auch ein Geist, eine Aura, ein starkes Feld voller Emotionen, welche eine Persönlichkeit ausstrahlt. Und Motritsch strahlte aus, oh ja…

Eines Tages… Ed hatte seine Bücher zurückgebracht, die Direktorin Lilja hatte die Wochenabrechnung in das große Buch übertragen und die Einnahmen des Tages hinzugefügt… Diese Operation sollte eigentlich täglich geschehen, aber der Verkäufer und die Direktorin nahmen sie aus Überlastung oder aus Faulheit nur einmal wöchentlich vor… Oh Gott, es fehlten neunzehn Rubel. Schlecht gelaunt verließ Eduard den Keller und entschied sich, die Sumskaja-Straße hinunterzugehen bis zur Haltestelle der Straßenbahn, die ihn ins langweilige Saltow zurückbringen sollte… Als er jedoch auf der letzten Stufe angekommen war, sah sich der Verkäufer Stirn an Stirn Milka, Vera und dem Dichter Motritsch gegenüber, die ihn nicht vorbeiließen. Es schneite, der lange und magere Körper des Dichters war mit dem berühmten schwarzen Mantel mit dem hohen Kragen bekleidet. Die romantischen Symbolisten von Charkow hatten den neuen Mantel von Motritsch schon »den fürstlichen Pelz« getauft. Wir haben allen Grund anzunehmen, daß Motritsch selbst seinen Mantel als fürstlichen Pelz ansah. Jedenfalls deklamierte er oft mit Behagen das Gedicht von Mandelstam, das sich darauf bezog.

»Ed!« sprach Motritsch den Verkäufer an. Der freute sich insgeheim. Ein düsteres Lächeln erhellte das kroatische Gesicht des Dichters mit den hohlen dunklen Wangen, der langen Geiernase und den Nasenlöchern, aus denen schwarze borstige Haare wuchsen.

»Du bist doch Ed? Und arbeitest hier bei Lilja?«

»Ja«, gab Ed zu. »Der bin ich.«

»Wunderbar«, freute sich der Dichter, und die Mädchen brachen in Lachen aus.

»Was machst du jetzt, Ed, hast du was vor?«

»Ich gehe nach Hause«, antwortete Ed traurig. »Ich habe nichts vor.«

Er arbeitete schon eine Woche »bei Lilja«, und jeden Abend hatte er voller Neid beobachtet, wie sich im Laden oder in der Umgebung Gruppen bildeten und vergnügt im geheimnisvollen nächtlichen Charkow verschwanden. Ed, der Straßenbuchverkäufer, fuhr normalerweise nach Hause. Eines Tages hatte Boris Tschurilow, der zur ersten Schicht gehörte, Ed zum »Automaten« mitgenommen, den man auch »das MG« nannte. In dem sehr grellen Licht des abscheulich modernen Selbstbedienungscafés tranken Snobs, den Mantel bis zum Hals zugeknöpft und in abgewetzten Hosen, aus winzigen Tassen Kaffee. Einer hatte sogar einen Stockschirm.

»Willst du mit uns trinken gehen?« fragte Motritsch; und er erklärte auch, wieso: »Das ist der erste Schnee heute.«

»Einverstanden«, stimmte der Buchverkäufer zu und fiel vor Freude fast in Ohnmacht. Motritsch war der erste lebende Dichter, den er in seinem Leben traf. Und konnte man die Einladung durch den ersten lebenden Dichter, den man trifft, zu Ehren des Schnees zu trinken, überhaupt abschlagen? Milka nahm den Buchverkäufer beim Arm, und sie liefen alle vier die Sumskaja-Straße hoch; es schneite und sie lachten die ganze Zeit ohne Grund…

Im »Automaten« tranken sie einen Kaffee und einen Porto. Der nun (er wußte nicht wieso) der Ehre, in das Gefolge von Motritsch aufgenommen zu werden, würdige Verkäufer wurde einer großen Menge von Snobs und vielen absichtlich schlecht gekleideten und traurigen jungen Leuten vorgestellt. »Die Boheme«, erklärte Motritsch, der den Ausdruck des Schreckens auf dem Gesicht des früheren Gießereiarbeiters wahrgenommen hatte, als ein junger Mann, blaß wie ein Chicoree, der von seinem Militärmantel alle Abzeichen und Schulterklappen entfernt hatte, und dessen ausgelatschte schwarze Schuhe eine nasse Spur hinter sich ließen (seine Stiefel hatten sich offensichtlich mit Wasser vollgesogen), sich von ihnen entfernte, nachdem er einige Worte mit dem Meister Motritsch gewechselt hatte.

»Der surrealistische Maler Kutschukow«, erklärte Motritsch. »Sein Vater ist Oberst in der Miliz…« Als er sah, daß »Oberst in der Miliz« überhaupt keinen Eindruck auf den Buchverkäufer machte, fügte er hinzu: »Aber das ist nicht das Erstaunlichste, Ed. Jurka ist Ostjake: Er ist der letzte Repräsentant dieses ausgestorbenen sibirischen Stammes. Er behauptet, daß Khan Kutschum sein Urgroßvater war… Du weißt, der von dem berühmten Jermak Timofeewitsch besiegt wurde…«

Dieser Typ lügt, dachte der ungläubige Buchverkäufer, aber er teilte Motritsch seine Zweifel nicht mit, er genierte sich. Die anderen jungen Leute, die ihm Motritsch und die jungen Frauen an diesem Abend vorstellten, hatten genauso aufsehenerregende Biographien und Abstammungen vorzuweisen. Sie verbrachten eine Stunde im »Automaten-MG«, während der Motritsch drei starke schwarze Kaffees trank, die ihm von der »Tante« Tschura zubereitet wurden, dann kauften sie im »Gastronom« ein paar Flaschen Porto, überquerten die Sumskaja-Straße und betraten den schon schneeweißen Taras-Schewtschenko-Park. Die Gruppe vergrößerte sich um Tolik Melechow mit seinem runden Gesicht, der an der philosophischen Fakultät der Universität von Charkow studierte und nachts als Heizer in einer großen Wohnanlage arbeitete. Nachdem sie sich auf eine Bank gesetzt hatten (von der Vera zuvor eifrig, lustvoll und etwas aufdringlich den Schnee entfernt hatte, sie trug wollene Fäustlinge), begannen sie Motritsch zuzuhören, der vor der Bank im Schnee hin- und herstapfte. Den fürstlichen Pelz hatte der Dichter aufgeknöpft und hielt in der Hand eine Flasche Porto, aus der er von Zeit zu Zeit einen tiefen Schluck nahm. Motritsch las Gedichte. Mit der Freude, mit der ein Verhungerter sich auf das Fleisch stürzt. Er konnte kaum das Schmatzen und Gluckern vermeiden. Die Gedichte kamen sehr materiell, sehr fühlbar aus seinem kroatischen Hals, das war keine elegante, leichte, immaterielle Literatur. Er las Mandelstam und »Der Rattenfänger« von Brodskij, er las SEINE EIGENEN GEDICHTE…

Und Jesus selbst wie ein Pferdedieb

In einem Hemd aus farbigem Kattun…

Das tiefe Flüstern (und ganz besonders das s in Jesus beunruhigte wie das Geräusch des Bohrers beim Zahnarzt) des ersten lebenden Dichters, dem der junge Sawenko begegnete, ließ dem Buchverkäufer die Haare zu Berge stehen. Ohne sich zu regen, hypnotisiert, mit offenem Mund, schauten die Freundinnen im Pelzmantel, Milka und Vera, zu Motritsch hoch und schmiegten sich eine an die andere. Vielleicht hörten sie das Gedicht zum hundertsten Mal…

»Wolodja, liest du für uns ›Der kleine Mensch aus Holz‹?« fragte der Student Melechow.

Wolodja ließ sich nicht bitten. Er trat dichter an den Buchverkäufer heran, wie an einen ganz neuen Zuhörer, und sang die Geschichte vom kleinen Menschen aus Holz. Aus Holz…

Er lebte auf einem Speicher

Hundert Spindelstufen

Und bei jedem Unglück

fand der kleine Mensch…

Ed verstand, daß der kleine Mensch aus Holz eine boshafte Puppe liebte, die ihn betrog, das kleine Luder.

Ketten aus farbigem Glas

Die Seele in diesen Perlen angefacht

Schlich sich die Puppe heimlich zum Rendezvous

Mit einem rosa Bübchen

Und von der Puppe ohne Herz

Läuft er fort und zu sich hinauf

Der kleine Mensch aus Holz

Der Mensch aus Holz…

Trotz der auf ihm lastenden Vergangenheit eines kriminellen Herumtreibers, trotz der Fabriken, in denen er gearbeitet hatte, trotz seiner langen und nicht ganz unschuldigen Reisen auf der Krim, durch den Kaukasus und die asiatischen Republiken, kannte Ed noch nicht die Natur der Puppen, er wußte nicht, daß es in der Ordnung der Dinge lag, daß die Welt so eingerichtet ist, daß die Puppen insgeheim zu Rendezvous mit rosa Bübchen gehen. Der Kroate, von dem man nicht wußte, welcher Wind seine Familie nach Charkow gebracht hatte, überzeugte ihn davon und griff damit seiner eigenen Erfahrung eines Buchverkäufers voraus… Und Eduard Sawenko glaubte, daß solcherart die Natur der Puppen sei… Das ist die Macht der Kunst. In einem Augenblick verstand Ed Sawenko, als er noch nicht Limonow war, was ihn erwartete. Er verstand und vergaß es wieder.

Bei der Betrachtung der düsteren Züge des Dichters (die kroatischen Borsten bohrten sich unerbittlich ihren Weg durch die Haut) gab sich Ed das Versprechen, ein Dichter zu werden wie Motritsch. »Was auch immer passieren wird«, murmelte er entschlossen. Auf daß zwei junge Frauen im Pelz, eng aneinander geschmiegt, ihn ununterbrochen ansehen. Auf daß das runde Gesicht des Wissenschaftlers Melechow voller Zustimmung und Verzückung grinst und seine Lippen sich im Rhythmus der Verse wortlos mitbewegen… Seine Berufswahl war getroffen…

Melechow blieb noch bis um drei Uhr morgens mit dem Buchverkäufer an der Straßenbahnhaltestelle stehen und las ihm Gedichte vor. In dieser schneereichen Nacht des Jahres 1964 hörte Ed zum ersten Mal die Namen Chlebnikow und Chodasewitsch. Den Namen von Andrej Belyi. Und vielleicht noch ein Dutzend anderer genauso berühmter Namen. Die letzte Straßenbahn war längst schon nach Saltow abgefahren; der Sohn einer Hausmeisterin, Melechow, setzte die Erziehung des Neulings fort und erstaunte ihn durch die Ausmaße der Welt der Kultur, durch die hohe Weite ihres leuchtenden Tempels. Und der Sohn des kleinen sowjetischen Offiziers vernahm in dieser Nacht zum ersten Mal die weisen Worte von Wassilij Wassilewitsch Rosanow. Er hörte von seltsamen, komischen, kranken, talentierten und wahnsinnigen Dichtern reden, er hörte von den besten Russen, die seit fünfzig Jahren von den Mittelmäßigen in unerreichbare Finsternis verbannt worden waren.

Das Schicksal von Melechow war tragisch. Aber es ist wohl kaum vernünftig, den Jahren vorauszueilen und jetzt schon davon zu berichten. Der Buchverkäufer ging zu Fuß nach Hause. Er brauchte fast zwei Stunden, um durch die weißen Straßen von Charkow die Siedlung Saltow zu erreichen und die Zelle wiederzufinden, die er mit seinen Eltern teilte, um sich dort auf dem Sofa auszustrecken, das ihm als Bett diente. Aber es gelang ihm nicht einzuschlafen.

6

Am anderen Tag kam Melechow in das schmutzige Foyer des Kinos »Komsomol«, wo der Buchverkäufer seine Tische aufgestellt hatte; er sah in seinem modischen Synthetikregenmantel etwas plump aus — seine runde und etwas schlichte Physiognomie paßte überhaupt nicht zu diesem futuristischen Erzeugnis einer Fabrik aus Riga, das er trug. Er holte aus einer Tasche, die er bei sich trug, ein vergilbtes Buch, das in schon zerfetztes Papier eingewickelt war. »Hier«, sagte Melechow. »Damit kannst du anfangen. Das wird die Grundlagen legen, die Fundamente. Ohne dieses Buch wirst du nichts von der heutigen Welt verstehen. Wenn es irgend etwas gibt, was du nicht verstehst, dann erschrick nicht. Du mußt nicht alles auf Anhieb verstehen. Wenn du willst, dann erkläre ich dir später, was du nicht verstanden hast. Geh sorgfältig mit dem Buch um!« Und nachdem er dem Buchverkäufer die Adresse des Heizkraftwerks gegeben hatte, in dem er arbeitete, ging Melechow zum Dienst. In der Hand hielt er die Tasche, die mit Büchern und Manuskripten vollgestopft war. Ed öffnete das Buch. Einführung in die Psychoanalyse, S. Freud, Vorwort von Professor Jermakow.

»Tolik Melechow ist ein guter Bursche. Gewinne ihn zum Freund«, meinte die Verhärmte, die neben ihm stand. Es war Monatsende, das Geschäft hatte Mühe, den Plan zu erfüllen; also hatte man ihm die Verhärmte geschickt, um ihm zu helfen. »Und wieviel er über Bücher weiß!« — die Verhärmte klapperte vor Begeisterung mit ihren ständig feuchten Augenlidern.— »O-o-oh! Tolik hat eine Bibliothek mit vielen raren Büchern. Obwohl er sehr arm ist. Er hat sie durch Tausch erstanden, aus Liebe eines nach dem anderen gesammelt. Was für ein Typ!« — die Verhärmte schnalzte sogar mit der Zunge. »Welch ein Glück für Anja! Einen solchen Mann zu finden!« Die Verhärmte wollte selbst unheimlich gern heiraten, und obschon sie erst zwanzig war, beklagte sie ständig ihr Schicksal, das noch nicht von den Ketten der Ehe befestigt war. Mit fester Hand war sie indes dabei, einen gewissen Jurij in Ehe und Vaterschaft zu führen.

»Wer ist Anja«, interessierte sich der Buchverkäufer und fragte sich, ob das nicht diese jüdische Dame mit den Pfennigabsätzen und den ebenso scharfen Augen war, die ihm Boris Tschurilow im »Poesie«-Laden vorgestellt hatte.

»Anja Wolkowa, die Tochter eines sehr großen Mannes«, sagte die Verhärmte mit leiser und wissender Stimme, als wenn sie einem Freund ein schreckliches Geheimnis anvertraute. Ihr leichenblasses Gesicht, von der Farbe des Fleisches eines seit ein paar Tagen toten Huhnes, erhellte eine fast religiöse Verzückung. »Anja Wolkowa ist die Tochter von Wolkow selbst.« Und die Verhärmte warf einen triumphierenden Blick auf ihren Kollegen.

»Und wer ist Wolkow selbst?« fragte der frühere Gießereiarbeiter und begann zu lachen.

»Du scherzt? Du weißt nicht, wer Wolkow ist?« Die Verhärmte sprang plötzlich hinter ihrem Büchertisch hervor und packte einen flegelhaft aussehenden Jugendlichen am Arm. Der Buchverkäufer Ed sprang auch auf, und zu zweit zogen sie aus dem weiten Mantel des kleinen Diebs ein gestohlenes Buch. Die Verhärmte gab dem unglücklichen Dieb eine Ohrfeige und seufzte. »Wolkow«, sagte sie, »ist der Direktor des Fleisch-und-Fisch-Trusts von Charkow!«

»Fleisch-und-Fisch-Trust von Charkow« ließ den Buchverkäufer kalt wie Marmor. Parteisekretär, KGB-General, es gab wenig Titel, die ihn beeindrucken konnten. Und dann Direktor eines Fleisch-und-Fisch-Trusts!

»Ist sie wenigstens schön?«

»Du hast sie doch gesehen! Sie kommt oft vorbei. Gestern noch war sie im Geschäft. Sie trägt eine Brille. Groß. Eine randlose Brille…«

Ed erinnerte sich an das Mädchen. Eine Studentin. Eine Brille und bemerkenswert rosa Wangen. Nichts Besonderes an ihr, wenn nicht die Sicherheit ihres Verhaltens… Übrigens war Melechow trotz seiner Belesenheit ein Bauer. Innerhalb eines Jahres würde der Buchverkäufer sich selbst einen »Intellektuellen der ersten Generation« nennen. An diesem Tag jedoch empfand er sich noch als »Bauer«.

Seine Gleichgültigkeit gegenüber den Worten »Fleisch-und-Fisch-Trust« und »Tochter des Direktors« mußte sich auf seinem Gesicht gespiegelt haben, denn die Verhärmte hielt es für notwendig, Anja Wolkowa noch etwas zu untermauern. »Anja ist sehr verwöhnt. Sie ist ein junges Mädchen mit Charakter. Sie liebt Melechow, aber sie quält ihn nicht gerade wenig. Weißt du, Anja studiert auch an der philosophischen Fakultät. Da haben sie sich kennengelernt.«

Der Buchverkäufer warf einen Blick auf seine Uhr und begann, die Bücher zu stapeln. Die Verhärmte sagte nichts und beteiligte sich am Verpacken der Ware. Es war viertel vor acht. Es war noch früh. Lilja verlangte immer von ihnen, bis viertel nach acht im Foyer des Kinos stehen zu bleiben, bis die letzten Eintrittskarten für die 8-Uhr-Vorstellung verkauft waren. Die Direktorin Lilja behauptete, daß gerade die Bücherliebhaber in diese Vorstellung gingen. Der Buchverkäufer wußte, daß außer einer Bande von Rowdies, die das Foyer des Kinos »Komsomol« zu ihrem Hauptquartier erkoren hatten, und unscheinbaren Pärchen, die sich an den glühenden Heizkörpern trafen, es nach acht Uhr nicht einmal mehr eine Katze im Foyer gab. Und dort sollte man Bücher verkaufen! Draußen gab es einen Schneesturm. Die Leute waren schon längst von der Arbeit nach Hause gegangen.

»Anja und Tolik wollen heiraten. Die Mutter von Anja ist einverstanden, aber ihr Vater weiß noch nichts davon. Sie haben sogar Angst, die Existenz von Tolik zu erwähnen. Bestimmt ist er nicht einverstanden. Melechow hat keinen Vater, und seine Mutter ist Hausmeisterin. Der Vater möchte seine einzige Tochter an jemanden aus dem gleichen Milieu verheiraten…«

Wie immer plapperte die Verhärmte vor sich hin, während sie die Bücher zu festen und hohen Türmen stapelte und der Buchverkäufer Ed sie mit Schnüren umwickelte.

»Sie reproduzieren die Kasten wie in der bürgerlichen Gesellschaft«, murmelte der Buchverkäufer. Und wer ist eigentlich diese Anja… Sie ist wie Melechow. Seine Mutter ist Hausmeisterin! Wenn du ihr die Brille abnimmst, dann sieht Anja auch aus wie eine Hausmeistertochter!

»Und dein Vater? Was macht er?« fragte ihn die Verhärmte.

»Er ist Hauptmann«, gestand Ed. In den letzten Jahren war ihm der Rang seines Vaters gleichgültig geworden. Früher schämte er sich seines Hauptmann-Vaters. Manchmal hatte er sogar gelogen und gesagt, sein Vater wäre Oberst. Warum hatte er gelogen? Vielleicht weil ihm, Ed, die Schulterklappen eines Oberst einen besseren gesellschaftlichen Anstrich verliehen.

»Hauptmann wovon?«

»Was weiß ich! Ich habe in den letzten Jahren so wenig mit meinen Eltern zu tun gehabt, daß ich nicht weiß, wo er jetzt arbeitet.«

Das war die Wahrheit. Hauptmann Sawenko hatte für das NKWD-MWD1 gearbeitet. Wo er jetzt arbeitete, wußte sein Sohn nicht.

*

»Kinder! Wir kommen euch abholen!« Der Dichter Wladimir Motritsch höchstselbst schüttelte den Schnee von seinem fürstlichen Pelz, nachdem er in das Foyer des Kinos getreten war. Ein großer junger Mann folgte ihm, den Rücken ein wenig gebeugt, schwarzgekleidet, ein stolzes Gesicht mit dem Profil eines Elches. Der junge Mann warf einen spöttischen und herablassenden Blick auf die Bücher, die Verhärmte und Ed. Die Rowdies, die bis jetzt in aller Stille Schimpfwörter in die Gipswand neben den glühenden Heizkörpern geritzt hatten, begrüßten Motritsch. Er antwortete ihnen mit einer gewundenen und fürstlichen Handbewegung. Es versteht sich von selbst, daß die Rowdies nicht die Gedichte von Motritsch lasen, aber Motritsch wohnte in der Rymarskaja-Straße, einer Parallelstraße der Sumskaja-Straße, gleich hinter dem Kino. Er gehörte also zu dem Viertel, und die Rowdies in der Ecke kannten ihn daher.