Рассказы

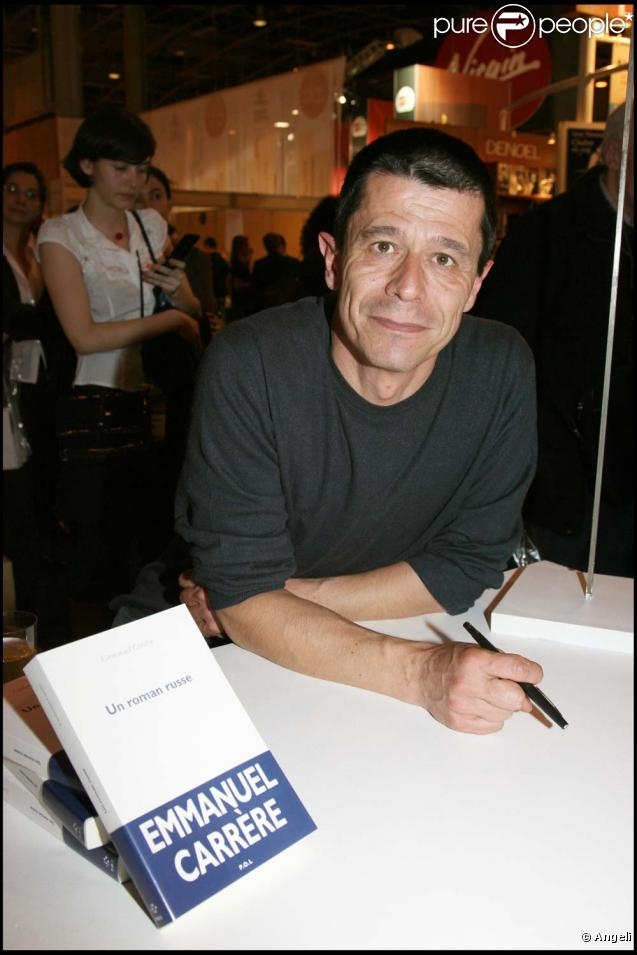

Падение Мишеля Бертье

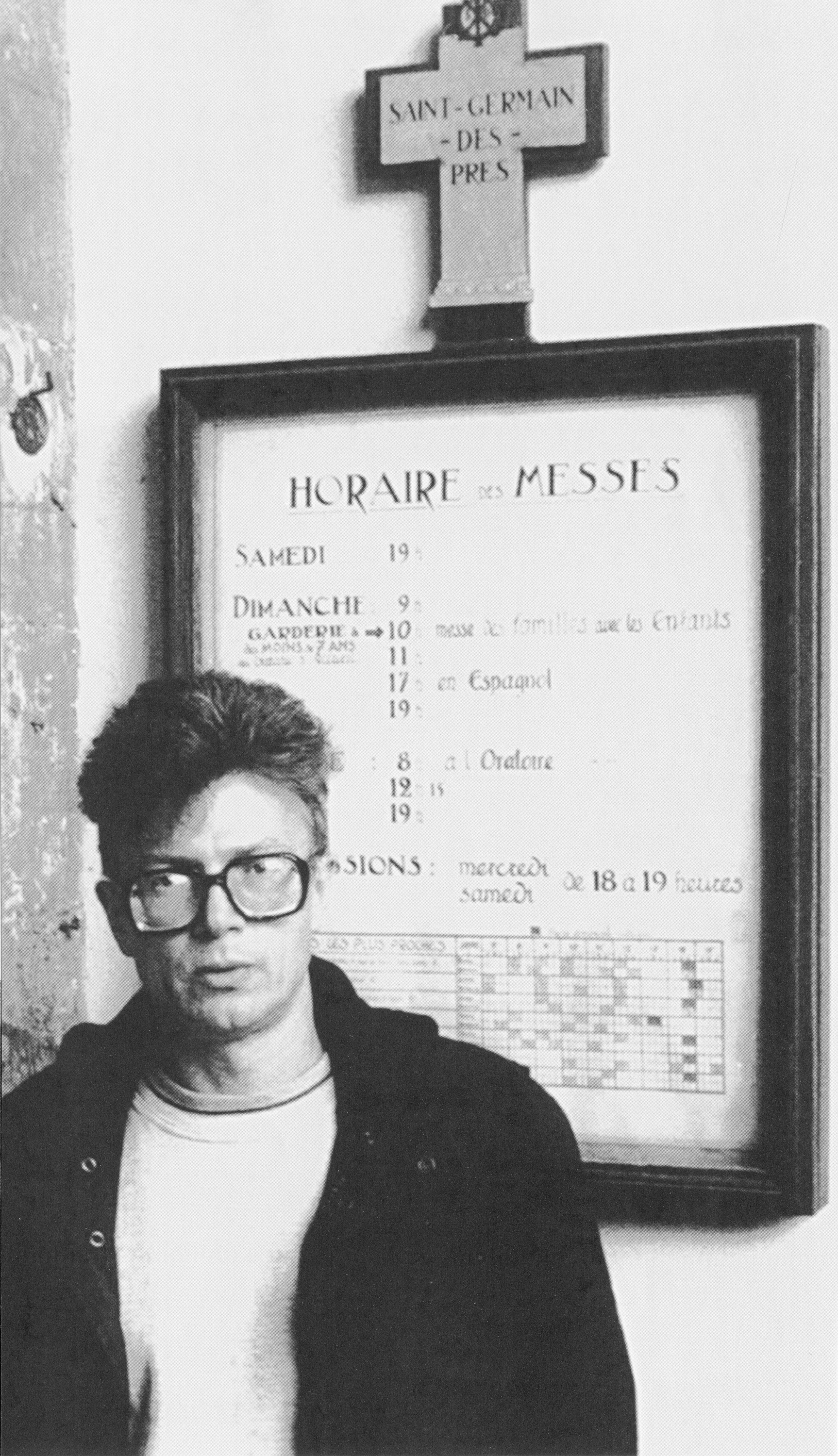

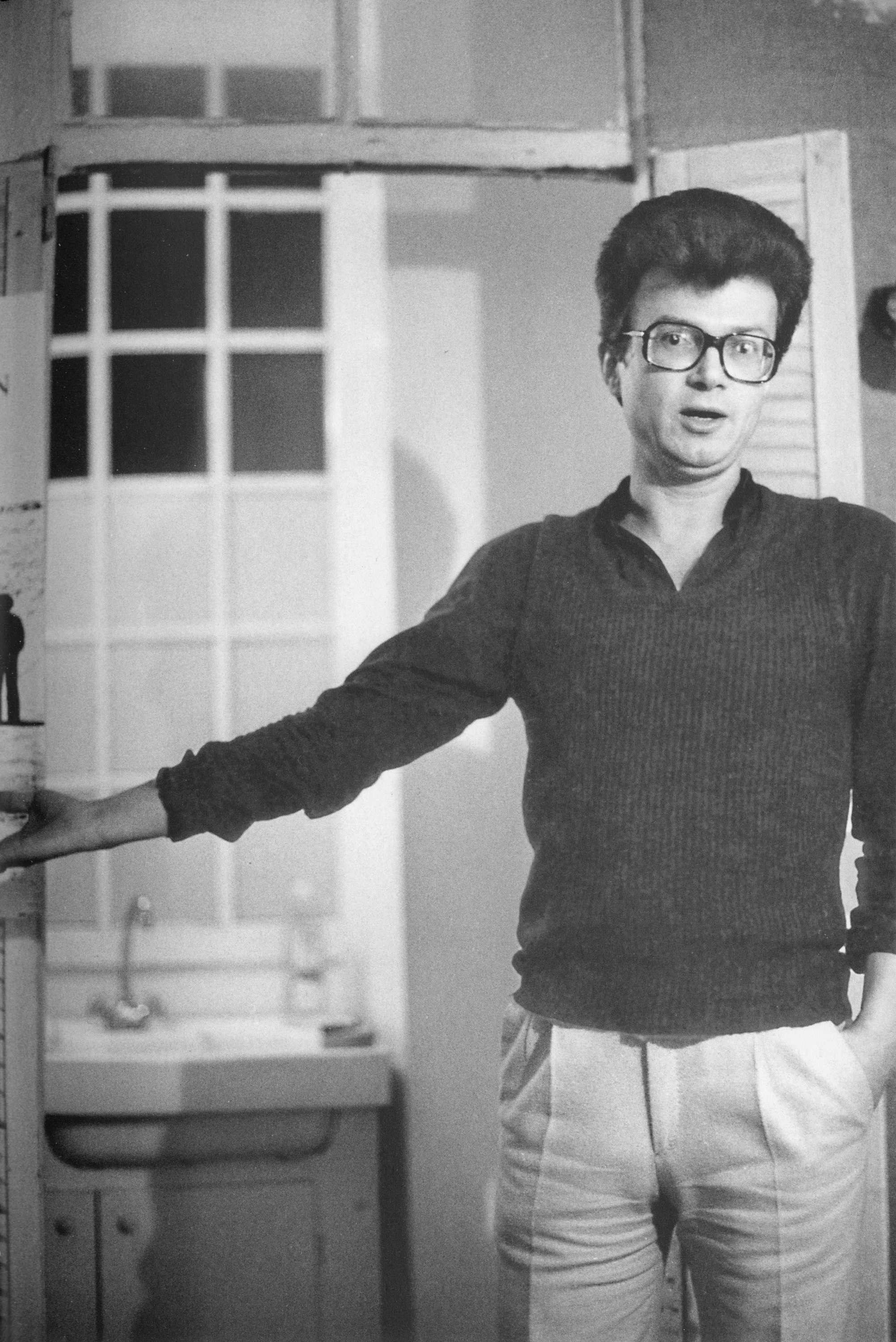

В войну он был начальником отдела разведки при Де Голле, в начале пятидесятых вышел в отставку, и так как всегда имел наклонности к литературе, то решил развить именно эту сторону своей натуры. И вот уже около сорока лет «шэр колонэль» существует в качестве писателя, критика и журналиста.

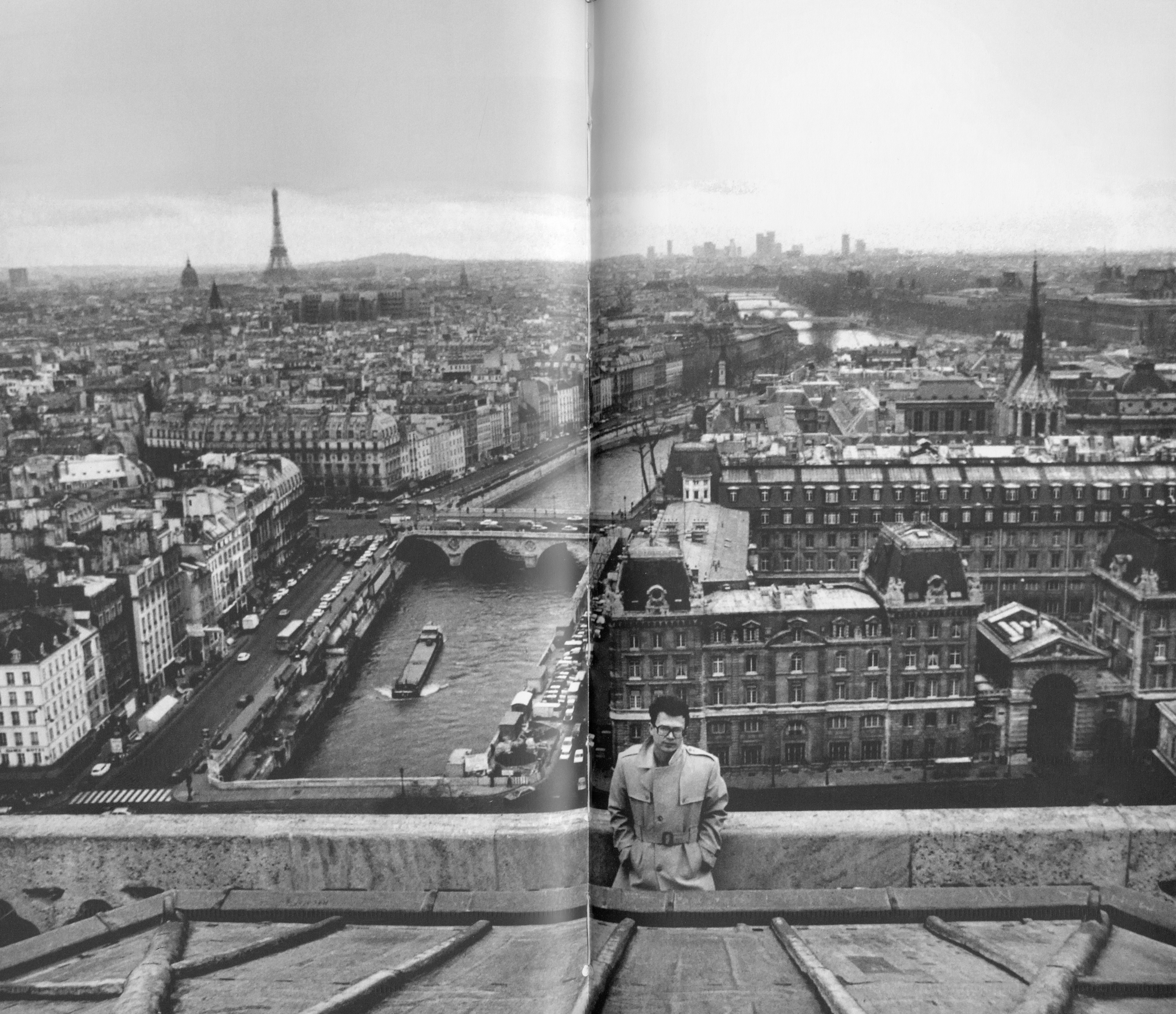

Я шёл к нему в буржуазный дом в седьмом аррондисмане, дабы лично преподнести ему новую книгу. Раз в год он приглашал меня и уделял мне час-полтора из запасов своего, уменьшающегося куда быстрее, чем моё, времени. И граммов сто из запасов своего лучшего виски. В самые первые годы моей жизни в Париже мы встречались чаще. Очевидно, я был ему более интересен или же он ещё не ценил своё время на вес золота, ныне же я шёл на традиционную ежегодную, или, точнее сказать, ежекнижную встречу.

Я вынул листок записной книжки (я имею привычку брать с собой лишь нужный мне лист, не таская всей книжки) и, следуя ему, набрал код. На щитке загорелась зелёная точка, и я, с трудом отведя массивную дверь всем своим весом, вошёл внутрь. Собственно, подумал я, он мог бы со мною и не встречаться. Даже я видел уже в мире достаточно персонажей, и повторение многих из них начинает меня раздражать. Но, кажется, я ему всегда нравился. Вначале заинтересовал его своей первой книгой, затем второй, и так как он, очевидно, находил во мне всё ещё не известные ему черты… В холле его дома было тепло и чисто и хорошо пахло парфюмом, может быть, это были специальные духи для холла, как существует, например, туалетная вода для автомобилей и туалетов классных отелей? Или же это запах жидкости для чистки ковровой дорожки, ею устлана лестница? Я вошёл в лифт и осмотрел себя в зеркале. Пригладил волосы рукой. Прикрыл дверь и нажал на кнопку шестого этажа. Его книги (я прочёл одну и перелистал ещё одну) оставили меня равнодушными. Я понял, что он, несмотря на войну, никогда по-настоящему не разозлился. Он был ОК, писатель, но таких писателей в наше время много. Он принадлежал к племени здравомыслящих добрых дядь, их сочинения повествуют о торжестве вялого добра над таким же вялым и неэнергичным злом. Мне было непонятно, как он смог сохраниться таким хорошим в грязи войны. Я, даже в грязи мирного времени, пересёкши три страны, сделался твёрдо и уверенно нехорошим, война, я думаю, сделала бы меня монстром. Его сочинения в точности соответствовали его внешнему облику дядюшки-профессора. Седовласый, пухленький, розовый лик с несколькими подбородками, одетый в хорошие шерстяные костюмы, всегда с отлично подобранным галстуком, склонный к добропорядочному консерватизму в одежде, Мишель Бертье предстал мне из автобиографической книги о своём детстве добропорядочным семилетним мальчиком. Другом еврейских польских мальчиков того времени. В коротких штанишках, однако уже тогда не расист, он защищал слабых, возвышал свой детский голосок, протестуя против насмешек и издевательств над плохо говорящим по-французски сыном польского беженца.

На лестничной площадке шестого я привычно свернул налево. Подняв руку к звонку, я подумал, а почему я общаюсь с ним ежегодно, в чём причина? Я надеюсь, что он опять напишет хвалебную статью о моей книге? Перевалив за 65 лет, Мишель Бертье, как это принято во Франции, автоматически сделался известным писателем. Французский писатель получает блага и известность за выслугу лет, подобно моему папе в Советской Армии (там проблема решена бесстыдно: чем больше лет прослужил офицер, тем большее жалованье он получает…) Статья известного Мишеля Бертье о моей книге мне не помешает. Однако я уже перешёл из разряда дебютантов в профессионалы, и мне не приходится ждать каждую статью с замиранием сердца, я уверен в себе, и желающие написать о моей книге всегда находятся. Зачем же я иду к нему? А, вот, я понял… У меня вспышка интереса к нему. Лишь год назад я узнал, что Мишель Бертье был офицером разведки. Это обстоятельство его биографии возвысило его в моих глазах необыкновенно. За пухлым улыбчивым мсье писателем я видел теперь всегда спектр молодого человека в униформе, и ради этого молодого офицера я простил Бертье его упитанные миддл-классовые книги.

Я позвонил. Возник и стал, усиливаясь, приближаться шум шагов. Не мужских, но женских. Жена Бертье, норвежка, сухая, высокая женщина, шла открывать дверь. Многочисленные замки защёлкали, отворяясь.

— Бонжур, мадам!

— Бонжур, мсье Лимонов, коман сова, проходите! Мишеля ещё нет, но он скоро будет.

Завещанная картинами и картинками прихожая. Особый запах музея, приятный, запах давно высохших красок, старых рам и благородного, скрипучего, но ухоженного паркета. Я позавидовал запаху. Я тоже чистое животное, но когда пещера небольшая, и в ней обитают двое, и вторая половина (красивая и своенравная) много курит, то запах есть. И запах еды присутствует, и сырости, и… Я имею то, что я имею… Если книгам его и жене-норвежке я не завидовал, то запах квартиры Бертье нравился мне больше, чем запах моей.

Церемония снимания бушлата, затем передвижения по коридору (несколько белых дверей прикрыты) в гостиную. В гостиной ещё картины, но уже основные богатства: несколько хороших сюрреалистов, пара латиноамериканских известных художников (их я ценю меньше) и даже одна большая работа человека, которого я знал в своё время в Москве, не бесталанная, но всё же находящаяся скорее в пределах этнографии, чем искусства. Ни один стул не сдвинут со времени моего прошлого визита. Сейчас она мне покажет, куда мне сесть, и предложит выпить. Покажет на диван, на ближнюю секцию его, а выпить я возьму «Шивас-Ригал». Точно, именно на ближнюю секцию дивана указала её подсохшая рука в благородных кольцах. Садитесь.

Из хулиганства я сел не на диван, но в «его» кресло. Она с удивлением взглянула на меня, но прошла к бару. Отворила створку.

— Шивас-Ригал?

Интересно, каким методом она пользуется для запоминания… Записывает? Я уверен, что семья Бертье общается ещё с, по меньшей мере, несколькими сотнями индивидуумов. Дух противоречия шепнул над ухом: попробуй взять водку!

— Водка стрэйт, если можно…

Она чуть вздрогнула спиной, но налила мне водки. Я терпеть не могу водку, и, отхлебнув полглотка, я мысленно выругал свой собственный дух противоречия, неуместно разыгравшийся сегодня.

— Как вы переживаете холода?— спросила она, усаживаясь в другое кресло и закуривая.— Насколько я помню, вы живёте в мансарде в третьем? Надеюсь, у вас не очень холодно?

«Вот такими трюками,— подумал я,— Бонапарт завоёвывал сердца солдат. «Шивас-Ригал», место жительства».

— Я удивляюсь вашей замечательной памяти, мадам. Я бываю у вас раз в год.

— О, ничего удивительного,— заулыбалась она.— Я запомнила мансарду под крышей, потому что Мишель однажды, проводив вас, сказал: Вот приехал молодой человек в Париж, живёт в мансарде под крышей. А мне, Ингрид, никогда не привелось приехать в Париж, потому что я в нём родился. Должно быть, великолепно приехать в Париж молодым, поселиться под крышей…— У Мишеля было очень грустное лицо.

— У меня холодно,— сказал я.— Четыре окна на улицу, плюс два выходят во внутренний вертикальный двор. Постоянная циркуляция воздуха. Как ни топи, всё выветривается. Однако я не жалуюсь. Для меня важнее свет, а света на моём чердаке сколько угодно.

— У вас опять что-нибудь выходит?

— Да.— Пошуршав, я извлёк из конверта книгу.— Вот, я подписал вам и мсье.

— Мишель будет очень рад.

— Выходит в январе,— пробормотал я.

Из глубины квартиры вдруг замяукала сирена.

— Опять!— Она встала.— Что-то не в порядке с alarme1. Уже который раз сегодня. Извините.— Она вышла, прикрыв очень чистую и белую дверь.

Я давно уже знал, что чистые и белые двери переживают владельцев так же, как и грязные, а сменив сотни крыш над головой, убедился в том, что «стройте свой дом у подножья Везувия»,— самая разумная заповедь, однако у них можно было сидеть в пиджаке и рубашке, без четырёх свитеров, и я бы выбрал их квартиру, если бы мне предложили выбрать. Разумеется, за ту же цену. Романтизм мансарды был мне ни к чему, в моей жизни романтизма было уже много, сплошной романтизм, я бы пожил для разнообразия в тёплой квартире.

Мяуканье прекратилось.

— Без аларма, увы, не обойтись,— сказала она, входя и усаживаясь в кресло.— В доме коллекция картин. К нам уже пытались забраться несколько лет тому назад. Но с алармом приходится всё время помнить о нём.— Она вздохнула.— У нас очень сложной системы аларм, с разными программами…

— Ко мне влезли в октябре,— сказал я.— С крыши, разбили стекло в окне. Среди бела дня. Правда, ничего ценного не нашли, взяли только золотые запонки. Однако противно. Чувствуешь себя жертвой.

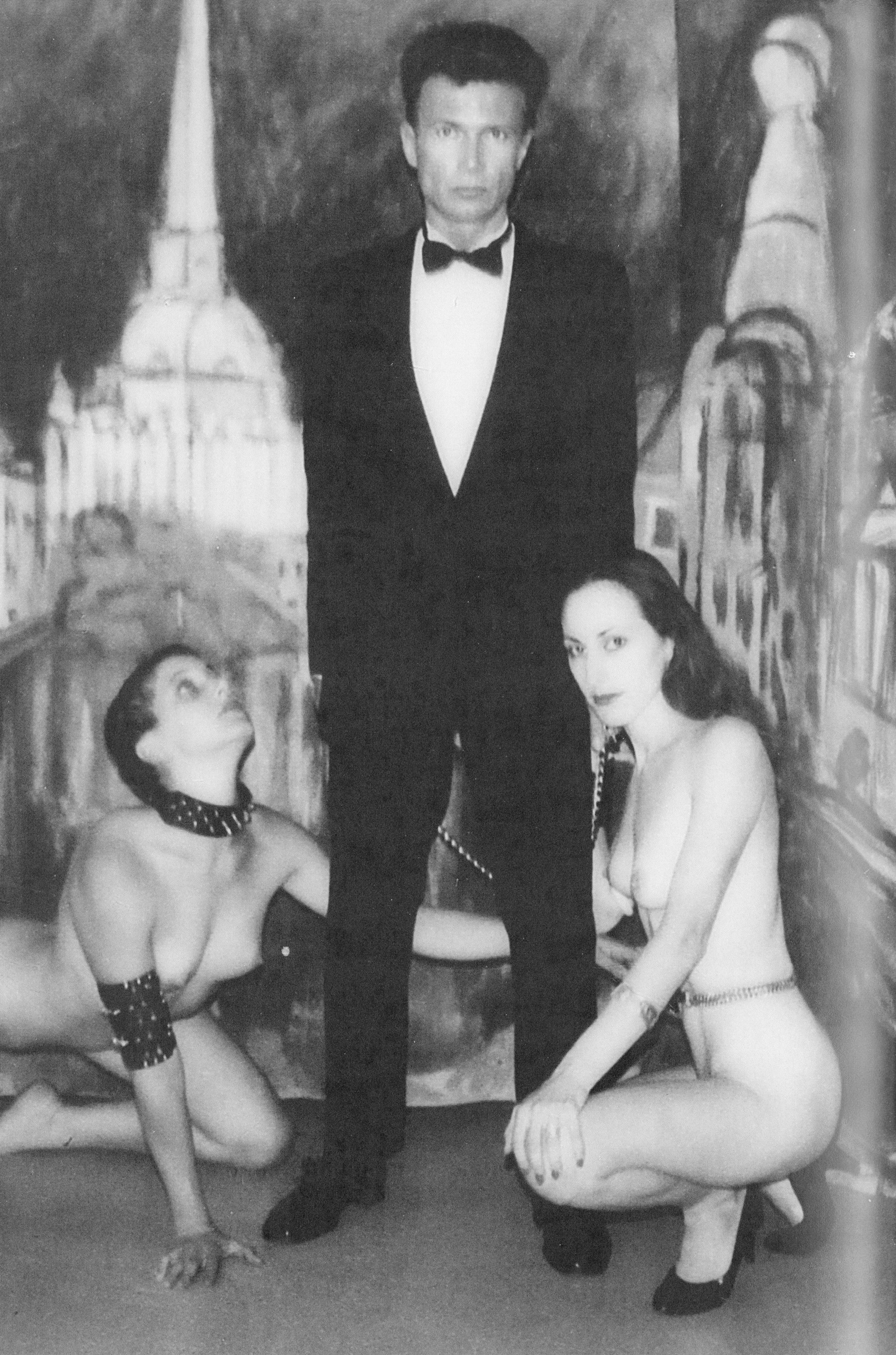

Я не поведал ей пикантных деталей ограбления. Например, то, что чемодан, содержащий коллекцию наручников, цепей и искусственных членов из розовой резины, был раскрыт вором или ворами и все эти прелести валялись в центре комнаты. Вор или воры не прихватили ни единого «Эс энд Эм» предмета. Очевидно, у них были нормальные секс-вкусы.

— Кошмар!— воскликнула мадам Бертье.— Полиция не обеспечивает секьюрити граждан.

— Секьюрити — это миф,— сказал я.— Обеспечить безопасность квартир никакая полиция не в силах. Тотальная секьюрити вообще невозможна…

— Ну разумеется,— воскликнула норвежская женщина и уселась поудобнее. Лицо её сделалось оживлённым. Очевидно, вопрос секьюрити её живо интересовал.— Но мы не говорим о тотальной секьюрити, речь идёт хотя бы о том, чтобы убрать преступников с улиц и от дверей наших квартир.

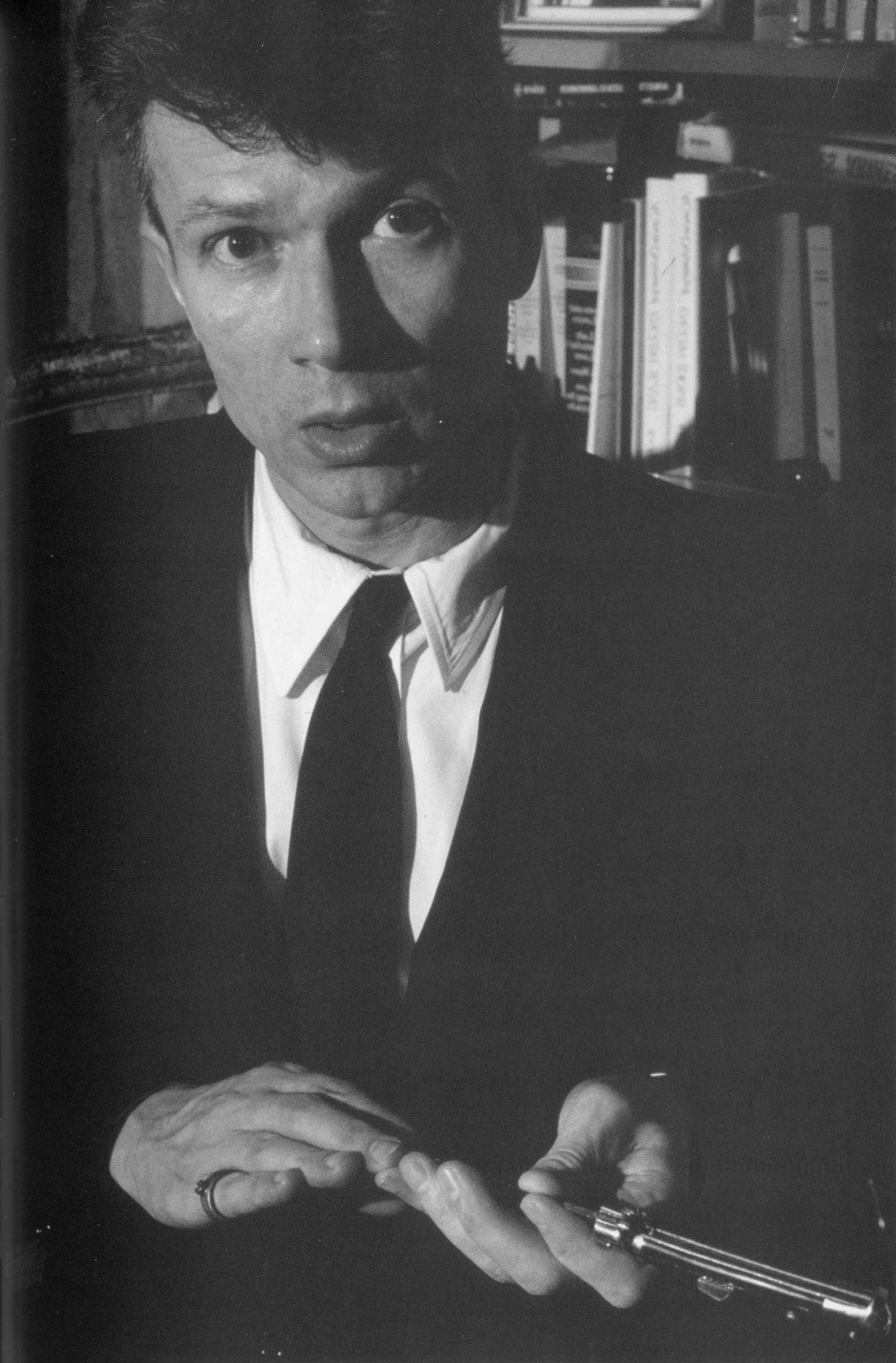

— Лучше ничего не иметь, дабы ничего не терять,— изрёк я мудро. И тотчас сообразил, что говорить подобные вещи в наполненной ценностями квартире глупо.— Что касается личной безопасности, то даже президентов убивают. Простому же человеку уберечься от настоящего врага невозможно. Всякий может убрать всякого. Представьте себе, вы возвращаетесь вечером и у ворот вашего дома сталкиваетесь с человеком… Он преспокойно вынимает револьвер и без эмоций и лишних телодвижений стреляет в вас. Садится в машину и уезжает. Первый полицейский, исключая счастливый случай, появится не раньше, чем через десять минут. За это время автомобиль пересечёт треть Парижа…

— Ну, это вы насмотрелись «поляр»2, мсье Лимонов,— сказала она, слабо улыбнувшись, как бы веря и не время мне.— Не преувеличивайте.

— Я не хожу в синема и по ТиВи смотрю только новости, мадам. Я лишь хочу сказать, что от решительного врага в современном супергороде уберечься невозможно. Наше счастье ещё, что современная цивилизация разжижала волю всех, преступников тоже, и как следствие этого — враг, обыкновенно крикливый хрипун, коего хватает лишь на скандал, ругательства или вдруг, в крайнем случае, на короткую вспышку драки. Дальше дело обыкновенно не идёт. Но не дай бог ни вам, ни мне приобрести ВРАГА. В Соединённых Штатах у меня были знакомые, похвалявшиеся, что способны убрать мешающего мне типа за пять тысяч долларов.

— Сказки, распространяемые преступным миром для устрашения граждан…

— Вовсе не сказки,— обиделся я.— Моего друга Юру Брохина убили выстрелом в затылок в его апартменте в Нью-Йорке в 1982 году.— И я позволил себе уколоть её: — Вы, люди миддл-класса, изолированы от криминального мира, тесно соседствующего, кстати сказать, с миром простых людей, вашими деньгами и предрассудками. Живёте вы в гетто для обеспеченных граждан, общаетесь исключительно с себе подобными. Потому мир кажется вам чистым и светлым. Подобный дорогим магазинам или залам музеев. Но пройдитесь, скажем, по Пигалю, и вы можете заметить край какой-то другой жизни, сотни и тысячи людей, работающих в бизнесе продажи секса. Вы увидите, разумеется, лишь легальную его часть. Но даже она впечатляет. В кафе сидят азиаты, югославы и арабы в тесных пиджачках и с тяжёлыми глазами. Часами ничего не делают и беседуют… Вы когда-нибудь задумывались, о чём? Что они фабрикуют?3

— Признаюсь, я была на Пигале всего два раза в жизни, и оба в voiture4. Я успела увидеть множество бедно одетых мужчин. Все они как бы чего-то ждали и вглядывались в перспективу бульвара.

— Около года, мадам, у меня была любовная связь с женой бандита. Да-да, настоящего бандита. За время этого странного романа я успел узнать, насколько криминализирован Париж… Вы даже себе не представляете…

В коридоре зазвенел телефон. Она извинилась и вышла. Произнесла там несколько невнятных фраз и возвратилась в комнату.

— Это Мишель. Он извиняется. Он всё ещё в ателье. Он ждал, когда схлынет трафик.— Она уселась в кресло.

Я знал, что рабочее ателье Мишеля Бертье находится в десяти минутах ходьбы от квартиры. Он сам сообщил мне когда-то, что с удовольствием совершает aller-retour в ателье и обратно пешком. Так что какой трафик, почему нужно брать автомобиль? Чтоб полчаса добираться в нём до квартиры?

Она, очевидно, поняла по моему лицу, что я нуждаюсь в объяснении. К тому же я ждал обыкновенно по-английски точного её мужа уже 25 минут.

— С тех пор как Мишеля ограбили, он предпочитает пользоваться автомобилем.

— Ограбили?

Судя по её глазам, она жалела, что проговорилась. Возможно, он не велел ей никому говорить.

— Да. Чёрный парень встретил его у выхода из метро, последовал за ним, вынул нож и потребовал бумажник… Мишель, вы же знаете, он бывший военный, экс-офицер разведки Де Голля, и вдруг какой-то сопляк угрожает ему ножом, Мишель рассердился и отказался отдать бумажник… Чёрный ударил его по лицу… Разбил ему очки, нос… при падении Мишель ударился головой и бедром. Потерял сознание…

— Да,— пробормотал я.— Да…

— Физический ущерб — меньшее из зол,— сказала она грустно.— Он полежал в постели несколько дней и оправился. Морально же, он, кажется, до сих пор не отошёл от этого fait divers5… Вы понимаете… как вам сказать, морально, с ним произошла трагедия. То есть собственная беззащитность его потрясла. И для бывшего офицера, прошедшего через войну, это должно быть особенно обидно. Куда обиднее, скажем, чем для профессора литературы… Хотите ещё водки?— Я взял «Шивас-ригал». Она, может быть не сознавая, что делает, налила себе то же самое. Села.— И ещё, если бы хотя бы он не был чёрным… Вы знаете, Мишель только что вместе с несколькими коллегами выступил в печати против апартеида, они начали кампанию, и Мишель как бы душа всей этой кампании в прессе. Ясно, что нельзя переносить преступность одного индивидуума на всю расу, но ему было бы легче, если бы грабитель оказался белым…

— Много было денег в бумажнике?— спросил я, сознавая, что вопрос глупый. Но иногда следует задать глупый вопрос, дабы избавить умного человека от проблемы. Я захотел дать ей возможность прекратить исповедь.

— Восемьсот франков, кредитные карты… Но денег не жаль, и о краже карт я тотчас заявила, так что грабитель не сумеет ими воспользоваться. Но меня заботит Мишель… вы знаете, в нём как бы что-то сломалось. Он стал очень молчаливым… иной раз я застаю его сидящим, глядя в одну точку, как бы отключившимся от реальности. Лучше бы это случилось со мной… На меня бы это не произвело такого впечатления. Я пережила бы подобную историю куда легче. Я ведь крепкая женщина севера…— Она грустно улыбнулась.

Вновь зазвонил телефон, и мадам Бертье, вздохнув, вышла. Прикрыла за собой дверь. Я оглядел гостиную. Жёлтый приятный тёплый свет. Несколько ковров. Вдалеке, в квадрате коридора, видна окниженная сплошь стена библиотеки. Уютное гнездо, храм литературы и искусства. Лишь в окна, приглядевшись, можно увидеть тёмный, волнующийся, рычащий, свистящий и завывающий Париж, внешний мир… После войны полковник погрузился на сорок лет в спячку, в тёплый, интеллигентский, сходный с детским сон. Он всерьёз поверил, что мир светел, организован и безопасен… Но пришёл большой чёрный парень со стройными ногами, в джинсах, в кожаной куртке с прорванной подкладкой (почему эта деталь пришла мне в голову?), подкараулил пухлого седовласого буржуа, отличную мишень, у метро, и ударом в лицо разбудил Мишеля Бертье. Очнувшись на ночной улице, отирая кровь с лица, полковник — слабые ноги подгибались — встал, держась за ствол дерева. И побрёл домой. Старость, конец жизни, унижение быть сбитым с ног, лишённым очков, беспомощным… Я ли это, в своё время посылавший парашютистов в тыл врага, на задания, заведовавший судьбами людей, я ли это бреду, сощурив глаза, с трудом узнавая улицы?..— подумал Мишель Бертье…

Войдя, она развела руками.

— Мишель извиняется. Очень и очень просит его извинить, но он вынужден отменить свидание. Трафик так и не схлынул… И я, в свою очередь, извиняюсь перед вами, но принимая во внимание его состояние…

— Я понимаю,— сказал я.— В другой раз.

Я оставил книгу, надел бушлат, прошёл мимо белых дверей прихожей в лифт и вышел в Париж. Впустив меня в себя, Париж привычно сомкнулся вокруг. У метро, покосившись на мой, только что остриженный машинкой череп, мама-девушка подтянула маленькую «фиетт» ближе к себе. В вагоне место рядом со мной долго оставалось пустым, несмотря на то, что все другие были заняты. Позже его занял чёрный парень. Судя по реакции публики, у меня пока были проблемы, противоположные проблемам Мишеля Бертье.

Статьи о моей книге он не написал. Однажды вечером я шёл по рю Франсуа Мирон и увидел сгорбленного беловолосого старика. Держа шляпу в руке, погруженный в свои мысли, старик, выйдя из дверей Пен-клуба, спустился по ступеням, пересёк улицу и, пройдя к комиссариату полиции, стал открывать дверь, припаркованного недалеко от полицейских авто и мото, автомобиля. Мишель Бертье меня не видел.

1 Alarme (франц.) — сигнализационная система.

2 Polar (франц.) — то есть полицейские фильмы.

3 Фабрикуют — то есть замышляют.

4 Voiture (франц.) — автомобиль.

5 Fait divers (франц.) — отдел происшествий во французских газетах.

из сборника рассказов

«Великая мать любви» • 1988 год

Стена плача

Рю де Лион, ведущая от Лионского вокзала к площади Бастилии,— улица грязная, пыльная, неприятная. Она широка и могла бы носить звание повыше, авеню, например, но никто никогда ей такого звания не даст. Любому планировщику станет стыдно. Ну что за авеню при таком плачевном виде! Только одна сторона рю де Лион полностью обитаема — нечётная. По чётной стороне, от пересечения с авеню Домэсниль и до самой Бастилии тянулась ранее однообразная каменная колбаса виадука — останки вокзала Бастилии. Раздувшуюся в вокзал часть колбасы занимало заведение, именуемое «Хоспис 15-20». В нём (если верить названию) должны были содержаться беспомощные долгожители и хронические больные. Сейчас на месте «Хоспис 15-20» лениво достраиваются игрушечные кубики и сферы Парижской Новой оперы. То есть местность всё ещё плохо обитаема.

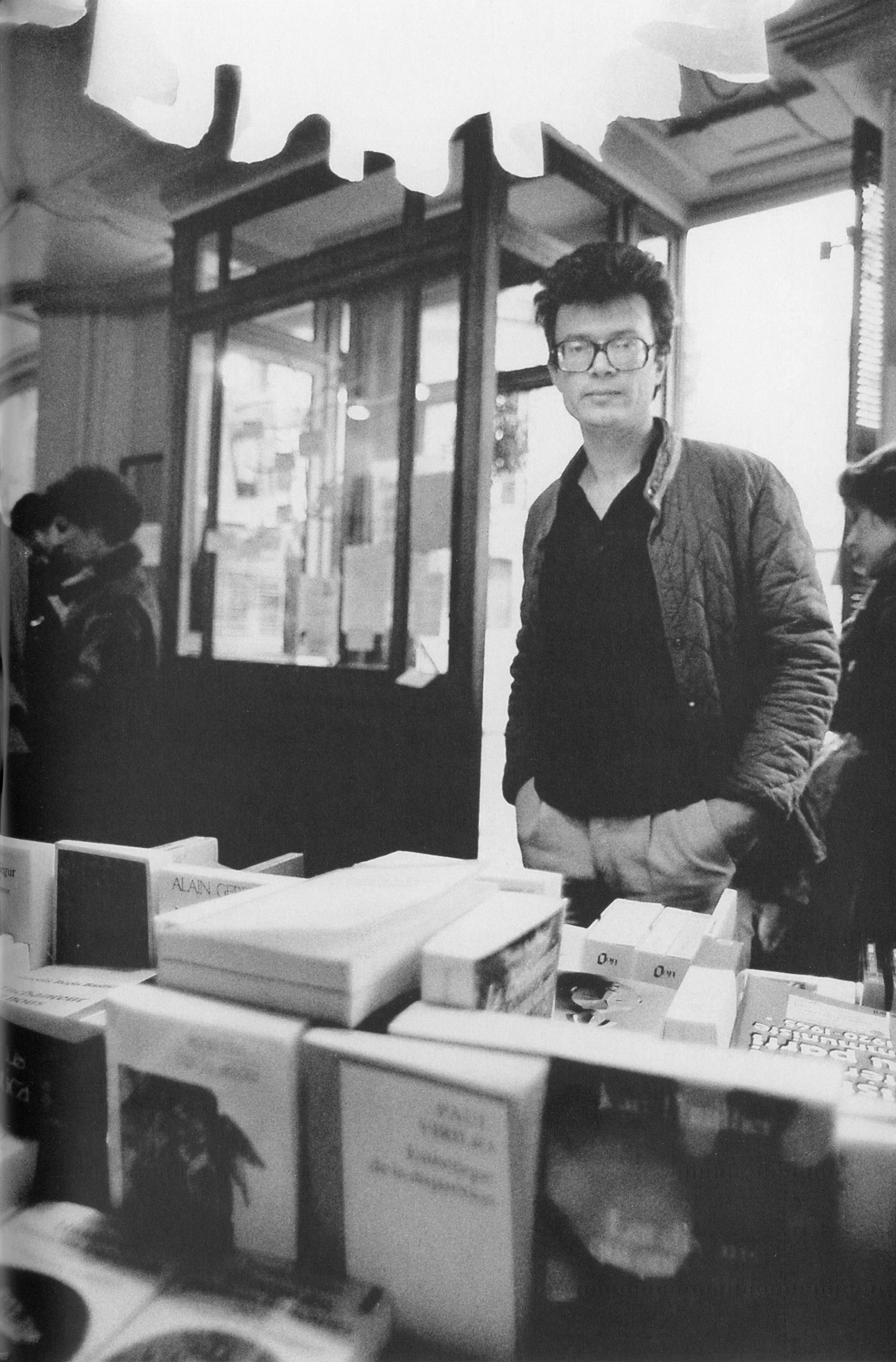

Я изучил коряво-булыжную старую улицу по несчастью. В первые годы моей жизни в Париже мне приходилось каждые три месяца посещать ту сторону города. На рю Энард помещался (и помещается) центр приёма иностранцев. Там, выстояв полдня в очереди, я получал (цвет варьировался в соответствии с тайным кодом полицейских бюрократов) повестку в префектуру для продления récépissé1. Живя в третьем, я был обязан тащиться в двенадцатый арондисмант к фликам. Таков был регламент и таким он остался. Flics2 нас не спрашивают, куда нам удобнее ходить. Чтобы добраться к ним, я мог или «взять» метро до станции Реюйи-Дидро или мог достичь их более коротким путём по рю Фобур Сент-Антуан, она с её мебельными магазинами была веселее, обжитее и чище; и позже повернуть на рю Реюйи, и только. Однако я предпочитал рю де Лион. Дело в том, что на рю де Лион был магазин оружия.

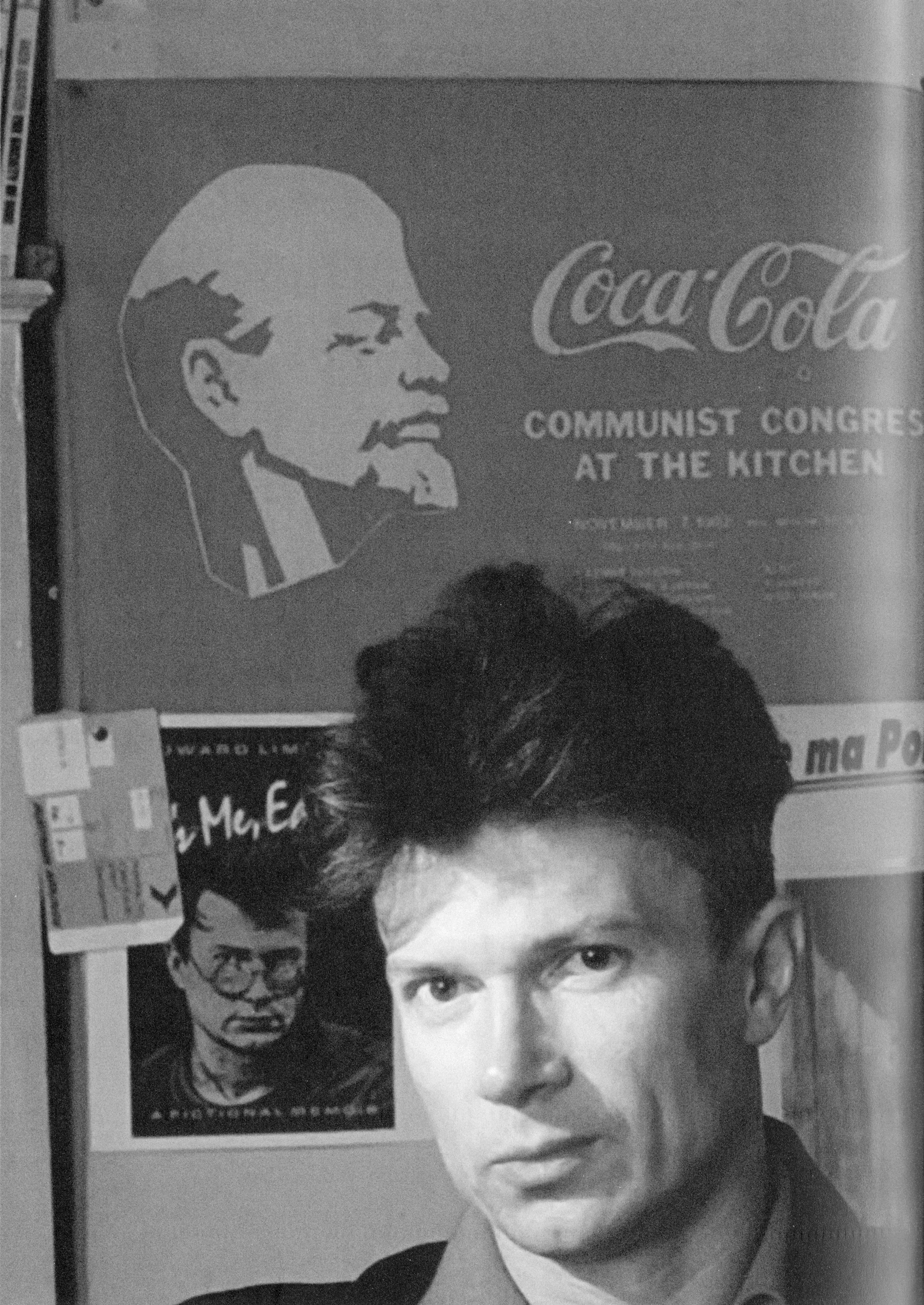

Оружейных магазинов у нас в Париже немало. Оружие, продающееся в них, одинаково недоступно личностям без паспортов, с легкомысленными бумажками вместо, сложенными вчетверо. И личностям с паспортами оружие малодоступно, верно, однако индивидуум без паспорта воспринимает оружие более страстно. Мне нужно было приблизиться к магазину на рю де Лион, набраться сил. Перед тем как идти к фликам, в унизительную очередь, меж тел национальных меньшинств, стоять среди перепуганных чёрных, вьетнамцев, арабов всех мастей и прочих (но ни единого белого человека… один раз, заблудившаяся скандинавская старушка, и только!), я шёл прямиком к двум заплёванным грязью от тяжёлых автомобилей, запылённым витринам тяжёлого стекла. Разоружённый, как солдат побеждённой армии, я стоял, руки в карманы, ветер в ухо, ибо нечему остановить ветер на широкой рю де Лион, и жадно глядел на Смит энд Вессоны, Кольты, Вальтеры, Браунинги фирмы Херсталь, израильскую митральез Узи… «Тир ан рафаль»3 — хвастливо сообщала прилепленная под митральез этикетка. Очередями, думал я, очередями… ха… Сгустившаяся в стальных машинах сила, власть, минимизированная до размеров тесно пригнанных друг к другу металлических мускулов, гипнотизировала меня. Уже отойдя было с десяток шагов, я возвращался, утешая себя гипотезой, что именно сейчас в центре приёма иностранцев пик наплыва посетителей, благоразумнее подождать чуть-чуть, и опять прилипал к стеклу. Нет, я ни разу не вошёл в магазин, ибо твёрдо знал, что ничего, кроме ножа, не смогу у них купить… С моей рэсеписсэ, без национальности, они мне не продадут и охотничьего ружья. Да мне и не нужно было охотничье ружье, и нож мне был не нужен, у меня было два ножа… Я бы приобрёл митральез Узи, если бы имел возможность. И кое-что ещё… Я не фантазировал, стоя у витрины, я всегда решительно пресекал свои фантазии в зародышевом ещё состоянии… Дальше обладания Узи мои фантазии ни разу не забрались. В детстве, сына обер-лейтенанта (такое звание, я с удовольствием обнаружил, оказалось, было у моего папы в переводе на немецкий. Я прочёл в своей биографии, в каталоге немецкого издательства «P.S.», что я сын обер-лейтенанта), меня окружало оружие. Пистолет ТТ, позже отца вооружили пистолетом Макарова, автомат и пулемёт Калашникова, я на них даже и внимания не обращал! В одиннадцать лет я гонял по улицам с бельгийским браунингом — сосед майор арендовывал мне его на день, вынимая патроны. Когда однажды, я помню, мама Рая не возвратилась домой к десяти вечера, задержалась в очереди (за мебелью!), отец сунул в карман пистолет и мы отправились в темноту Салтовского посёлка искать маму. Два мужчины. Только в детстве, в той стране на востоке, я немного попринадлежал к власти через обер-лейтенанта папу Вениамина и его пистолет системы Макарова: девятимиллиметровая пуля с великолепной убойной силой плясала в кармане папиных галифе при ходьбе, и не одна, но в хорошей и многочисленной компании. Мы шли по Материалистической улице, в темноте два-три фонаря, и под каждым топтались большие зловещие дяди. Но мы не боялись их, с нами была машинка…

Ветер врезал мне в ухо горстью пыли, и я вернулся с Салтовского посёлка на рю де Лион. Рядом стоял сутулый арабский дядька с большим, покрасневшим от холода носом, в потрёпанной шапке из цигейки. И неотрывно глядел на матовой синевой отливающую мускулистую жилистость карабина. Взгляд у него был грустный. Мы коротко переглянулись, без улыбки, но с симпатией, никто ничего не сказал, я отошёл ко второй витрине, целомудренно оставив его наедине с карабином. Так оставляют друга наедине с любимой девушкой.

Стоя потом в этой блядской очереди в центр, они ещё даже не открыли дверей, затылок к затылку… сейчас всё это бесстыдство организовано лучше, тогда же, в панике, боясь западни со стороны новых властей, социалистов, «этранжерс» приходили едва не с рассветом, нервничали, ждали, бегали лить и отлить, доверяя свои имена соседям, топали ногами под дождём и снежной крупой; я старался думать об оружии, а не о фликах. Если не об оружии, то на военные всегда темы! Так я развлекался тем, что представлял соседей по очереди в виде солдат моего режимант, роты, батальона и пытался определить на взгляд, из какого типа получится какой же солдат. Некоторые из них решительно ни к чёрту не годились, недисциплинированных, их придётся расстрелять за дезертирство после первого же боя, другие, напротив, обещали стать отличными храбрыми солдатами. Я вовсе не воображал себя мегаломанически полководцем, всего лишь офицером, может быть, обер-лейтенантом, как мой отец. Обер-лейтенанта, я был уверен, я достоин. Почему? Потому что в воинской профессии, как и в мирных, ценится спокойствие, уверенность в себе, педантичность и неистеричное поведение. «Ребята меня уважали во всех странах, в которых мне привелось жить… Ребята разных социальных классов и разных степеней развития, почему же вдруг окажусь я негодным к командованию людьми с оружием?» — думал я. Я не терялся при пожарах (два раза), в морских несчастьях (тоже два) не дёргался… Я вспомнил, как некто Эл, старый нью-йоркский адвокат, сказал мне как-то во время приёма в доме моего босса-мультимиллионера: «Ты напоминаешь мне, Эдвард, гуд олд бойз моего поколения. На тебя можно положиться, парень». И Эл похлопал меня по плечу. Босс общался с Элом по необходимости, у Эла была плохая репутация, он был адвокатом всяких тёмных людей с итальянскими фамилиями, живущих в Бруклине и Литтл-Итали, босс морщился, завидев Эла на своих парти. Но я, его слуга, имел своё мнение на этот счёт, я всегда думал, что Эл — hard and real man, в то время как босс — сорокалетний мальчик, выёбывающийся своими экзотическими автомобилями и бизнесами. Мой босс Стивен Грэй был кем-то вроде Бернара Тапи задолго до Бернара Тапи… «Man»… Между мужиками всегда бывает ясно, кто «мэн», а кто нет. Настоящий мужчина, Эл меня одобрял, я был горд тогда очень. Я горд и сейчас. На нём был старомодный твидовый пиджак, на Эле, поредевший после пятидесяти кок зачёсан назад… «Гуд олд бойз» его поколения, очевидно, были все эти люди с итальянскими фамилиями, которых он защищал…

Визита к витрине на рю де Лион хватало мне, чтобы выдержать фликовскую церемонию на рю Энард. За годы этих походов, каждые три месяца, я многое понял об оружейных магазинах. Я понял, что витрина магазина оружия — стена плача современного мужчины. Он приходит к ней, чтобы лицезреть свою насильственно отсечённую мужественность. Грустный, лоб к стеклу, он молча молится и грезит о своей былой мощи. К витрине магазина оружия приходят очень разные люди. Да, старые, вылинявшие, облезшие, прогулявшие безвозвратно свою жизнь, но попадаются и очкастые аккуратные буржуа в хороших пальто, и краснощёкие типы в кроссовках, джинсах, с яркими горячими глазами, по таким, как поэтично выражались в России, «тюрьма плачет». Однажды я застал у витрины, и это меня растрогало, несентиментального маленького горбуна с жёлто-зелёным лицом, веснушчатый кулачок прижимал к носу платок. О чём он думал, маленький, недоросший, недосформировавшийся, в куртке, потёртой на горбу?

Я начал посещать стены плача ещё в Вене. Своё первое западное оружие — крепкий золингеновский немецкий нож, похожий скорее на штык вермахта, чем на нож, я купил в магазине оружия на Бродвее, на самом Таймс Сквер. Он находился между магазином «Рекордс» и «Таймс Сквер Эмпайр» — в этом торговали куклами, изделиями из слоновой кости, тостерами, лампами, портфелями, бумажниками из искусственной кожи, масками Кинг-Конга, статуэтками Эмпайр Стэйтс Билдинг, тишотками «Ай лав Нью-Йорк» и ещё сотнями наименований подобного же говна для туристов. За магазином «Рекордс», под козырьком порнокинотеатра, продавали поп-корн, и с тех пор понятие нож или штык неестественным образом соединяется в моем подсознании с запахом поп корна. Безусловно, прежде чем войти внутрь, я больше часа простоял у витрины. У той стены плача топтался целый коллектив. Большие, но робкие чёрные неотрывно глазели, кто на пистолет-пулемёт Маузера, кто на Винчестер, короче, каждый выбрал себе объект желания. Я помню, что в центре витрины, на кусочке красного бархата, была выставлена знаменитая итальянская винтовка Каркано М.91 калибра 6,5 мм. Это из неё Ли Харвей Освальд пристрелил Кеннеди. Зачем не знаю, но я посчитал нас. Нас было шестеро у стены плача. Был ещё один, но тот… было непонятно, интересовала ли его винтовка Каркано М.91, а может, он ждал благоприятного момента, чтобы залезть в отдувающийся карман или чтобы раскинуть карты на картонном ящике и ограбить прохожих легально… Двери магазина были гостеприимно открыты, из них несло холодом, по-американски щедро расточаемым, и я вошёл в аэр-кондишионэд помещение. В застиранном до дыр джинсовом костюмчике, купленном на Канал-стрит, 1 доллар 25 центов брюки и 3 доллара куртка. Аборигену не стоило труда мгновенно понять, что я за птица.

— Что я могу для вас сделать, young man?— спросил меня сэйлсмэн Зигмунд Фрейд. Черноглазый, весёлый и подозрительный, он изъяснялся на грубейшем английском, свидетельствовавшем о куда более низком социальном происхождении, чем у его двойника, но по хитрым глазам было видно, что опыт и практика сделали из него отличного чтеца человеческих душ.

— Я хочу приобрести нож,— сказал я.— Мне он нужен.

— Я вижу, янг мэн,— согласился Фрейд.— Тебе он действительно нужен.— Представители его племени обыкновенно отличаются разговорчивостью. В штате Нью-Йорк продажа населению оружия по воле властей чрезвычайно затруднена, магазин вовсе не был забит посетителями, бедняга Фрейд, по-видимому, страдал от вынужденного мутизма… Правда, он мог разговаривать с другими сэйлсмэнами…— О, тебе ужасно нужен нож, янг мэн,— воскликнул он и сочувственно поглядел на меня. А что ещё он мог сказать? Мой костюм — такой можно было подобрать в мусоре, сандалеты были из той же коллекции, контактные линзы мои покрылись налётом пятнышек неизвестного происхождения и царапали глаза, и глаза болели. Покрасневшие, они, я предполагаю, сообщали мне больной вид. Я много пил тогда, и физиономия моя оставалась перманентно опухшей, я курил крепкую марихуану и… короче, я был не в лучшем состоянии. «Янг мэн, изрядно потрёпанный жизнью» — вот как я сам себя определял, глядя в зеркало. И было непонятно, выпутаюсь ли я из моих историй.

— Сколько денег ты можешь истратить?— спросил меня Зигмунд Фрейд.

— Двадцать долларов.

— Жаль,— сказал он.— За двадцать два есть отличный немецкий армейский нож. Они — джерманс — понимают, как наилучшим образом отправить человека на тот свет. Хочешь посмотреть?..

Я хотел. Кроме двадцати, у меня было ещё множество монет во всех карманах джинсов, но я не был уверен, наберётся ли на два доллара. В любом случае, я взял все свои «мани», следующий же чек из Вэлфэр должен был прибыть только через пять дней. Меня это обстоятельство мало заботило, я врос в Нью-Йорк корнями, я мог прожить в нём пятьсот пятьдесят пять дней без «мани». Я знал как. Единственная серьёзная неприятность безденежного существования состояла в том, что оно лишало меня одиночества. Одиночество, я выяснил на собственной шкуре, в сильно развитом капиталистическом обществе стоит денег. Странно, казалось бы, с первого взгляда люди боятся одиночества и ищут именно общения. Почему же одиночество стоит «мани»?..

— Хочешь полюбоваться?— повторил он.

— Да.

Он беззаботно оставил меня и ушёл во внутреннюю кишку. Впрочем, все витрины были заперты на замки и в большом ангаре магазина присутствовали ещё два сейлсмэна и несколько покупателей. Вернулся и положил передо мной изделие в ножнах из грубой свиной кожи. Извлёк. Тяжёлая рукоять, сильное тело с двумя канавками для стока крови. Инструмент предназначался не для разрезания, не для лёгких хулиганских порезов по физиономии, нет, у него в руках находился инструмент для глубокого пропарывания, для достижения внутренних укромных органов, спрятанных в глубине тела.

— Видишь,— сказал Зигмунд Фрейд,— это, янг мэн, именно то, что тебе нужно. Порет глубоко и верно. Ты ведь собираешься ходить на охоту на дикого зверя, я так предполагаю? Никакой зверь не устоит перед прямым ударом, нанесённым верной рукой.

Я ощупал нож и прочёл надписи, удостоверяющие, что он немецкий.— А у вас нет таких, знаете, лезвие выскакивает изнутри… С пружиной?

— No, son4,— сказал он весело.— Такие запрещены законом. Форбиден. Верботтен!— повторил он почему-то по-немецки.— И поверь мне, son, эти игрушки с пружинами, с кнопками — они для легкомысленных фрикс, для хулиганов, не для серьёзных людей. Я тебе предлагаю серьёзного, боевого друга, сан. Нож для настоящих мужчин. Бери его, он не избавит тебя от всех твоих проблем, но в его компании некоторые из них покажутся тебе куда менее значительными.

И Зигмунд посмотрел на меня психоаналитическими глазами.

— Вы немецкий еврей?— спросил я.

— Да. А что, чувствуется национальный патриотизм?

— Чувствуется. И ещё вы похожи на Зигмунда Фрейда. Вам когда-нибудь говорили? На отца психоанализа.

— Лучше бы я был похож на Президента «Чейз Манхаттан Бэнк», янг мэн,— сказал он.— Берёшь нож?

— Если дотяну до двадцати двух долларов.

Я извлёк двадцатку, вывалил монеты, и мы стали считать. Оказалось лишь 21 доллар и 54 цента.

— I am sorry,— сказал я.

— Take it,— он придвинул нож ко мне.— Он таки нужен тебе. Нью-Йорк — серьёзный город, янг мэн.

И он стал сметать мою мелочь, ведя её по поверхности ящика из непробиваемого стекла в ковшик руки. Под мутным стеклом, пронизанном проволоками, лежали совсем уж серьёзные вещи. Револьверы больших калибров. Я заметил среди них «Маузер 57». От выстрела из такого череп человеческий разлетается, как спелая тыква, с хвалёным серым веществом головного мозга. Брызгами.

Он помедлил, склонившись над ковшиком своей руки. Вынул из неё десять центов.

— Take a dime5. Позвонишь кому-нибудь. Скажешь, что ты жив.

До Бродвея далеко, но я прохожу иногда по рю де Лион. У витрины всегда стоит male!6 Мне кажется, что, поскольку улица пустынна, пугливые и скрытные мужчины могут вдосталь полюбоваться на отнятую у них мужественность. Вот, скажем, у магазина на рю Ришелье, который и больше и богаче, они останавливаются куда реже. На рю де Лион же всегда стоят, ветер или дождь, или жара плавит асфальт… И глаза у них невыносимо грустные. Как у кастрированного кота, которого хозяин лишил мужественности, дабы он не причинял ему хлопот своими романтическими страстями.

1 Récépissé (франц.) — вид на жительство.

2 Flics (франц.) — полицейские.

3 Tir en rafale (франц.) — стрельба очередями.

4 Son (англ.) — сын.

5 Take a dime (англ.) — Возьми монету.

6 Male (англ.) — самец.

из сборника рассказов

«Великая мать любви» • 1988 год

Обыкновенная драка

Он ударил меня первым. Он был прав. Я уже некоторое время обижал его, называя всяческими матерными словами по-английски. Я называл его motherfucker и хуесос и ещё другими. Но если начать эту историю с головы, а не с хвоста,— я был прав. Ибо до этого он снял с Мишки очки, говнюк.

Вообще-то, если вернуться к пункту «зеро» истории, мы с Мишкой-типографом вылезли из метро у Лехалля уже вдребезги пьяные. Мы приехали из банлье, где в русской типографии была в этот день закончена моя новая книга. Мы обмыли книгу в компании издателя и рабочих (шампанское и виски), выпили в кафе у станции белого вина и, купив в супер-маршэ бутыль кальвадоса, сели в поезд. Так как никогда не знаешь, какая книга будет последней в твоей жизни, разумно праздновать выход каждой.

Десять копий малютки, затянутые в пластик, лежали у моих ног на полу вагона RER линии В, бутылка кальвадоса переходила из рук Мишки в мои и обратно. Челночные, знаете, движения совершала. У станции Бурж-ля-Рейн Мишка предложил мне купить судно, чтобы бороздить на нём моря и океаны, одновременно не бездельничая, но совершая необходимые кому-то торговые рейсы.

— А хули ещё делать в жизни?..— сказал Мишка.— Я не собираюсь работать типографом до конца дней моих. На хуя я тогда уезжал…

— Правильно,— одобрил я.— Купим списанный миноносец. Я слышал, что можно задёшево купить списанный военный корабль.

— Не может быть!— воскликнул Мишка.

— Может. И знаешь, почему задёшево? Потому что его никуда, на хуй, не применишь, военный корабль. Помещения на нём мало, всё стиснуто до предела, дабы вместить как можно больше орудий и припасов к ним. И никакого люкса на военном корабле. Народ же, покупающий бато, ищет прежде всего люкса, чтобы рассекать южные моря в компании красивых блядей, развалясь на диванах в больших каютах с весёлыми окнами. Чтобы возить на нём грузы, эксвоенный корабль тоже не особенно пригоден, много в него не загрузишь. А нам он как раз будет впору.

— Но если невозможно возить на нем грузы…— начал Мишка.

— Мы будем курсировать вдоль берегов и обстреливать города и деревни.— Я захохотал. Часть населения вагона, доселе обращённая ко мне затылками, встревоженно сменила их на бледные осенние лица.

— Почему ты, Лимонов, хочешь обстреливать города и деревни?— Мишка глядел на меня как строгий, но втайне гордящийся взбалмошным анархистом-учеником учитель. По-моему, ему самому хотелось обстреливать населённые пункты и он лишь стеснялся своих сорока восьми лет.

— Не знаю…— начал я. Но решил раскрыться перед Мишкой. Я давно уже ни с кем не говорил на «эти» темы. Для этих тем нужен был специальный человек, а специальный человек не подворачивался. Может, Мишка как раз и есть специальный человек?— Надоело мне быть цивилизованным, притворяться смирным, кастрированным. Сколько можно. Мишка! Жизнь укорачивается, а где сильные ощущения? Где удовольствия борьбы? Жить в цивилизованной стране — как находиться в хорошем психиатрическом госпитале, надеюсь, ты уже понял… Сытно, тепло, но тысячи ограничений… И строго следят за тем, чтоб ты не возбуждался. Но возбуждаться — и есть жизнь, Мишка! Хочу возбуждаться… Во мне дух горит и не погас с возрастом, даже жарче горит, разрывает меня. Ты думаешь, я хочу почтенным соней-писателем жизнь окончить? Активно не хочу… Следовательно, давай будем иметь в виду нашу мечту. И станем к ней двигаться.

Мишка глотанул кальвадоса и отёр рот тыльной стороной ладони. Поезд мягко подскользнул и пиявкой прилип к платформе станции Аркуэль-Кашэн. Я знал об этом городе-спутнике Парижа только то, что его муниципалитет сплошь состоит из коммунистов. И что на Пасху 1768 г. маркиз де Сад устроил здесь дебош с вдовой кондитера, которая заложила его властям.

— Вот и давай,— сказал я.— Идея твоя — тебе и начинать. Составь досье. Выясни, где можно купить списанный военный корабль. Позвони в различные инстанции.

— На сколько, ты думаешь, он потянет, кораблик, а, Лимонов?

Вошли свежие пассажиры. Стройный чёрный в аккуратном сером костюме с галстуком и атташе-кейсом уселся рядом с Мишкой. Рядом со мной опустился крупный старик в маскировочной хаки-куртке.

— Хуй его знает… Никогда ещё не покупал военных кораблей.

— Мы с тобой похожи на двух подвыпивших люмпенов, рассуждающих о революции, сидя в кафе,— заметил вдруг Мишка уныло.— И капусты у нас, в любом случае, нет.

— Ни хуя подобного,— сказал я.— Не самоунижайся. Мы не демагоги. Деньги заработаем. Ты сколько раз свою судьбу менял? В скольких странах жил?

— В четвёртой живу. Посетил куда больше.

— А я в третьей. Те, кто в кафе разглагольствуют,— чаще всего в этом же картье и родились. Мы с тобой авантюристы. Ты уверен, что в этой стране умрёшь?

— Не думаю… Вряд ли. Здесь климат плохой. Сыро.— Мишка передал мне бутылку.

Мы въехали под открытое облачное небо в Форуме. Мы были, однако, ещё много ниже парижских улиц. Просто в этом месте Форум по проекту архитектора не покрыли крышей. Бушлат мой, некогда принадлежавший Гансу Дитриху Ратману, немецкому моряку, был расстегнут. Пролетарская куртка Мишки, напротив, была тщательно зафиксирована им на все имеющиеся пуговицы и молнии. Кальвадос действовал на нас по-разному. Мы направлялись в ашелем художников — в новый дом как раз напротив чуда канализационной техники — Центра Помпиду. Одно из ателье принадлежало моему приятелю Генриху. Я предполагаю, что мы хотели выпить ещё и продолжить собеседование.

— В наше время боеспособная протяжённость жизни увеличилась необыкновенно, Мишка,— сказал я.— Одиннадцатилетние дети прекрасно воюют, вооружённые Калашниковым, и в Сальвадоре, и в Ливане, и в ирано-иракской войне. Можешь поднять Калашников — уже годишься. И старики преспокойно могут оперировать Калашниковым вплоть до возраста восьмидесяти и больше лет. В этом истинное преимущество нашего времени перед всеми временами. В эпоху сабель, мечей и конных атак боеспособность располагалась где-то между всего лишь двадцатью и сорока годами!.. Ты слышишь, Мишка!

— Слышу… Ты уверен, что твой друг дома? Нужно было всё-таки позвонить ему…

— Дома. Где ему ещё быть… Ох, как я не люблю этих ёбаных музыкантов! Посмотри на уродов, Мишка.— Я презрительно сморщился. Внизу, на цементном дне ущелья, у бронзовой статуи голой девки, расположились уличные музыканты. Группа их, нечёсаная, бородатая и растекающаяся как грязная жижа, была окружена зрителями. Повсюду, с разных уровней и площадок Форума на музыкантов довольно глядели бездельники. Психология порядочного советского гражданина, чёрт знает каким непонятным образом унаследованная мною от папы — советского офицера, безжалостно заставляет меня презирать бездельников, безработных, людей грязных и плохо одетых. Несмотря на то что сам я большую часть жизни просуществовал вне общества — был вором, поэтом «maudit» и чернорабочим,— я парадоксальным образом пронёс это презрение через всю жизнь.

— Что они тебе сделали?— поинтересовался Мишка, безразлично скользнув взглядом по музыкантам.— Ну дуют себе в трубы и щиплют гитары, пусть их…

— Ты, Мишка, плюралист. Слишком терпимый. Я не выношу этот бездарный сальный народец здесь или на станции метро «Шатле». Толпы подонков. Бесполезные существа. Говнопроизводящие машины! Чернь. Даже смотреть на них неприятно — как лицезреть городскую свалку. Обрати внимание на типа с трубой: сальные волосы до плеч, красный платок завязан под коленом, фу, какой мерзкий говнюк. Рожа, от неудачно залеченных прыщей, похожа на кактус.

— Парень как парень,— Мишка обернулся ко мне. Один глаз у него был хитро прищурен.— Я не могу сказать, что обожаю толпу в Шатле или у Центра Помпиду, но в демократии каждому есть место. Ты, между прочим, фашист, Лимонов. Никакой ты не левый. Тебя по ошибке в левые определили. Тебе уже говорили, что ты фашист?

— Я не фашист. В одном журнале написали, что я — «правый анархист»… Однако ярлык не имеет никакого значения. Если нелюбовь к уродливым, бесполезным и бездарным людям называется фашизм, тогда я фашист. Вся эта публика оскорбляет чувство эстетизма во мне…

Оказалось, что выбраться с балкона, на котором мы находились, можно, лишь спустившись вниз, к скульптуре и музыкантам. Другой выход наверняка существовал, но мы его не нашли. Я впереди, пачка с книгами под рукой, Мишка сзади — мы стали спускаться, распихивая народ. С далёкого вверху неба закапало вдруг. У бронзовой девки, спиной к ней, стоял кактусоволицый с платком под коленкой и, задрав вверх, в дождь, кларнет-трубу-дудочку, вывизгивал из неё мелодию. Жирная некрасивая девка в тесных джинсах, сплетя обе руки над головою, неудачно подёргивалась и кружилась в двух шагах от солиста хуева. У грубых ног статуи сидели ещё несколько ворсисто-волосатых существ с винного цвета физиономиями: стучали и пощипывали струны.

— Обрати внимание на исключительно мерзкую девку, Мишель.— Я нагло остановился между дудочником и танцовщицей и поглядел на экспонат, сопроводив взгляд гримасой отвращения. Так глядят на крысу, вдруг перебегающую рю де Розьер среди бела дня, местные евреи.— Живот вывалился из штанов…

— Корова,— согласился Мишка.— Но не смотри на неё так вызывающе, нас побьют.

— Они?.. Нас… Не смеши меня…

— Их много, а мы одни. Не забывай, что мы ещё не обплываем мирные берега на военном корабле. И приготовься к тому, что каждый участок мирного берега окажется защищённым национальным военно-морским флотом.

— Kill the suckers, fuck the fuckers!

— Ты что такой агрессивный сделался? Кальвадос в голову бьёт? На английский перешёл…

— Надоело потому что.— Я остановился у найденного наконец выхода с цементной арены и бросил книги оземь.— Везде одно и то же, Мишка! Через три страны прошёл — и везде молятся статуе простого среднего человека. Равенство распроклятое воспевается. Но ты-то знаешь, что это хуйня, Мишка. Люди вопиюще неравны. Даже если дать им идеально равные условия воспитания и образования. Толпа тупа, глупа и бесталанна на 95 или сколько там, биологи точно знают, процентов. Мы все уже рождены неравными. Кактусоволицый и животастая — ублюдки, а я — нет. И я ненавижу бесталанных сук вокруг, потому что они меня подавляют. В трёх странах — в СССР, ЮэСэЙ и Франции — политический строй один и тот же: диктатура посредственностей. Человек высшего типа безжалостно подавляется. Наша цивилизация планомерно уничтожает своих героев. Происходит ежедневный геноцид героев!

— Чего ты, на хуй, хочешь? Жалуешься на своё время? Хотел бы родиться во времена трубадуров, рыцарей и прекрасных дам? Так это сказка. В реальности никогда таких времён не было… Ты маленький, и я маленький. В тебе сколько росту?

— Метр семьдесят четыре.

— Так вот, в те прекрасные времена самый здоровенный, умеющий широко и долго размахивать дубиной, делался господином. Нам с тобой не светило бы в любом случае занять хорошее место в обществе, так как мы маленькие.

— Но мы крепенькие,— сказал я.— С чего ты взял, Мишка, что я идеализирую эпоху трубадуров и прекрасных дам или вообще прошлое?

— Ты же недоволен настоящим.

— А я что, бумагу подписывал быть довольным? К тому же эмоциональная неудовлетворённость — лучший мотор для писателя.

— Пойдём, мотор,— сказал Мишка.— Так мы никогда в пункт В не доберёмся. Давай я возьму книги.

— Я сам умею носить свои книги.

Мы пересекли бульвар Севастополь и вышли к Центру Помпиду. Если у Лехалля к сброду и черни ещё густо примешаны «branches», то есть одетая модно и ведущая себя а-ля мод молодёжь, то у Центра Помпиду процентное соотношение между чернью и браншэ резко нарушается в пользу черни. Обилие жуликов, шпагоглотателей, уголовников в трико, ложащихся на стекла, несвежих Чарли Чаплинов, безработных, не знающих, как убить время, подзаборных девочек и всяческого совсем уж неопределённого грязноватенького больного люда — непременного мусора больших городов — удручающе именно в этой точке Парижа. Недаром несколько полицейских автобусов дежурит денно и нощно вокруг чуда канализационной техники двадцатого века.

— Видишь, в каком доме обитает человек. В стеклянной башне. Лет пятнадцать добивался ателье, все «пистоны» использовал — и вот получил. Последний этаж — его. Восемьдесят пять квадратных метров…

— Шумно, наверное?— спросил Мишка.

— Звукоизоляция. Рамы двойные. Только ровный такой гул с площади, как океанский прибой.

Избегая стволов деревьев и скамей, на которых червями копошились клошары и безработные, мы направились к башне — обиталищу жрецов искусства. Большая часть их, по словам Генриха, никакого отношения к искусству не имела. Но зато имела «пистоны» в министерстве культуры и в Отель де Билль. Существо в мужской кожанке, в стоптанных ботах, заляпанных засохшей грязью, с бабьим лицом, растопырив руки, перегородило нам дорогу. «Один маленький франк, капитан?»

— А в ГУЛАГ не хочешь, пизда?— швырнул я существу по-русски и, не останавливаясь, проследовал к цели, к двери общежития художников. Проходя мимо скамьи, наполовину занятой телом какого-то чернявого бездельника, я небрежно швырнул мои книги рядом с ним. Разбрасывание предметов обычно является у меня неоспоримым признаком начинающегося опьянения. Существо с бабьим лицом прокричало нам вслед нечто вроде «Сало-ооо!».

— Смотри-ка,— удивился Мишка.— Русского не понимает, но интонацию твою поняла.

— Собаки, и те соображают, когда к ним сурово обращаешься.— Я нашёл фамилию приятеля на щитке интеркома и нажал пластиковую выпуклость. Из надрезов в дюралевом щитке не донеслось ни единого звука.

— Ну вот, его нет дома,— уныло сказал Мишка.— Зря тащились.

— Погоди. Может, он в туалете. Или в ванной. Там два этажа, пока спустится…

— Ну, жми ещё…— пробурчал Мишка.

Я нажал. В этот именно момент «он», или «тип», или «это говно», как я и Мишка впоследствии стали его называть, вспоминая об эпизоде, появился из-за Мишки и ловко сдёрнул с него очки.

Вообще-то Мишка очков не носит. Он надел их на минуточку, дабы разглядеть фамилии счастливцев, проживающих в стеклянном дворце… Мишка — бывалый человек. Мишка пережил в этой жизни многое. Посему он спокойно сказал, обращаясь к больному:

— Эй, отдай мои люнетт1 обратно.— И даже не протянул за своими люнетт руки.

Жлоб, на голову выше меня и Мишки — это он полулежал на скамье, на которую я бросил книги,— оскалился и посадил Мишкины люнетт себе на нос. Затем он воздел ручищи к небу и несколько раз обернулся вокруг себя под неслышимую нам мелодию.

— Наверное, обколотый героином,— предположил Мишка.— Посмотри, какие глаза чокнутые…— И, медленно взяв за локоть больного, объяснил ему почти ласково, как ребёнку: — Отдай мне, пожалуйста, мои очки? Они тебе не нужны, а я без них плохо вижу…

— Мишка! Ты просишь у этого гада отдать тебе очки? Да он над тобой издевается! Ты, motherfucker…— начал я. (Как всегда в подобных случаях, английские ругательства только и пришли мне в голову.) И я попытался, отодвинув Мишку, приблизиться к типу вплотную. Но Мишка не позволил себя отодвинуть.

— Спокойно,— сказал Мишка.— С такими нужно спокойно. Он отдаст мне очки. Положи мои люнетт туда, откуда ты их взял…— Мишка улыбнулся мазэр-факеру и похлопал себя по переносице.

Мазэр-факер улыбнулся Мишке в ответ, да так, что вся его сухая латинская физиономия растянулась грязным абажуром на каркасе лица… И он посадил мишкины очки Мишке на нос…

— Видишь!— Мишка поглядел на меня гордо, как дрессировщик, которому дикий зверь, против ожидания, не снял скальп.— С такими следует держать себя спокойно. Правду я говорю, мудило гороховый?— обратился Мишка к зверю.

Зверь вдруг положил большую красную лапищу Мишке на голову и ласково задрал Мишкину растительность. Заодно лапища пригладила лоб, брови и глаза и, сдвинувшись на свеженадетые очки, свезла их с носа.

— Эй-эй, потише, пожалуйста! Не будь медведем, что за медвежьи ласки!

Мишка поймал очки и спрятал их в карман куртки.

— Нужно валить отсюда,— сказал он мне и поморгал растерянно глазами.— Бери книги и пошли. Где книги?

— Что, испугался мазэр-факера? Погоди, попробуем последний раз.— Я прижал выпуклость. По тому, каким непомерно огромным, морщинисто-дактилоскопическим и жёлтым я увидел свой указательный палец, я догадался вдруг, что я пьян и пьянею ещё. И с большой скоростью. Прервав мои наблюдения, из-за кадра, однако, выдвинулась сизо-красная лапища и, накрыв мой палец, насильственно нажала на него и на кнопку. Довольно больно нажала.

— Эй ты, хуесос, stupid asshole2, что ты делаешь?— воскликнул я. И обернулся. Бессмысленное, глупое и жестокое лицо смеялось крупным планом. Нехорошие, грязными развалинами, колизеевским полукругом щерились верхние зубы. За лицом, как на голландском пейзаже, синел Центр Помпиду, сухие стволы пересекали перспективу, две розовые щекастые девки дули друг другу в рот с вывески магазина «Сохо», торгующего модными глупостями, и в ту сторону уходил спиной от меня миниатюрный Мишка. Должно быть, Мишка пошёл взять со скамьи книги, предположил я.

— Ты, глупый мазэр-факер,— продолжил я речь.— Мы тебя не трогаем, не трогай нас. ОК? Ты, стюпид мазэр-факер. ОК?

Все было вовсе не ОК, потому что он вдруг ударил меня коротко и резко в нос.

— Ты…— начал я. И вынужден был приложить руку к лицу, так как из носа на верхнюю губу выкатилось нечто тёплое и, свалившись с губы, упало мне на галстук. Ибо под бушлатом Ганса Дитриха Ратмана на мне были приличные одежды — полиэстровый костюм 60-х годов и синий галстук. Кровь!— понял я. И разозлился. А разозлившись, увидел, что очки мои, вследствие не замеченного мною маневра, оказались у гада в руке. У него была явная слабость к «люнетт».

— I am sorry!— сказал я и шмыгнул носом.— Я очень sorry. Я сожалею, что был с вами груб. Вы сильнее меня — я признаю. Давайте помиримся…— Рукавом бушлата я смазал кровь с верхней губы.

Он был доволен. Он победил меня и унизил. Он улыбался и поигрывал моими очками, зажатыми в руке.

— Стюпид Амэрикен,— произнёс он коряво.— Ты,— он ткнул в мою шею твёрдым пальцем,— стюпид!

— Да,— согласился я.— Я — stupid. I am sorry…

Видя, что я капитулировал, он расслабился. Пританцовывая передо мной, он стал работать на публику. Бездельники, конечно же, тотчас же собрались в некотором отдалении поглядеть, что происходит. Почему человек с кровавым носом и второй, в руке зажато — что?— топчутся друг перед другом.

Он поверил в моё подчинение и, разевая рот в хохоте, стал позировать толпе. От одного из деревьев в него прицелился телевиком фотограф. Он заметил телевик и бодро поглядел в объектив.

Продолжая бормотать: «Я извиняюсь, я виноват… Будем друзьями…», я соединил обе ладони замковым захватом, как учил меня больше тридцати лет тому назад Коля-цыган, и, перенеся в этот молот всю мою силу, какая имелась в пьяном, но тренированном теле, я ударил его сбоку и снизу в затылок, под ухо. Так сбесившаяся ветряная мельница могла бы сбить с ног зеваку, если бы идиот-турист вдруг оказался на уровне её могучего крыла.

Он рухнул наземь. И я без промедления ударил его сапогом в голову.

— Я убью тебя на хуй, мазэр-факер!— закричал я.— Ты решил, что я американец… Ты думал… Ты думал…

Я бил его сапогами в голову, чтобы он не встал. Если он встанет — меня ожидает минимум госпиталь. Он выше, тяжелее и сильнее меня. И судя по тому единственному удару, который он мне нанёс, он умеет драться.

Мишка, как футболист в телевизионном замедленном повторении гола, бежал на меня, вынося далеко вперёд ноги,— гиперреалистические подошвы тяжёлых типографских рабочих башмаков Мишки плыли на меня всей своей дратвой и всеми своими царапинами. Клошарка в мужской кожанке, широко разведя сизые алкогольные губы, кричала. Только на исключительно короткий момент я услышал: «Он убьёт его! Убьёт его!» — и внешние звуки были отключены. Я мог слышать отныне лишь звуки, издаваемые мною. И оказалось, что я ору по-русски, смешивая русские ругательства с английскими.

— …Ты думал я американец, ха! О нет, дебил, я — русский… И я убью тебя тут на хуй, на площади у Центра Помпиду, забью насмерть, и мне всё равно, что со мной произойдёт потом, sucker! Я тебя не трогал, ты первый начал. Первый! Первый! Первый! Я серьёзный человек, я не американец, я русский. Мне жизнь не дорога в конечном счёте, я из слаборазвитой ещё страны, где пока честь ценится дороже жизни… Я — русский, мазэр-факер, ты чувствуешь это на рёбрах или нет! Русский… Русский… Меня трогать не надо. Противопоказано. Я полудраться не умею. Я убью тебя на хуй…

Я избивал его как символ. В нём, лежащем у стены HLM для художников, было воплощено для меня всё возможное зло. Целый набор зла. Он вломился грубо и насильственно в мой мир, разбил невидимую оболочку, отделяющую и предохраняющую меня от других. «Ну вот и получай теперь, гад! Ты надеялся на лимитированное столкновение, на лимитированную войну, да… Но ты не знаешь русского характера, мудак… Теперь, когда ты тронул меня, гад,— война будет до последней ядерной боеголовки, до последнего патрона к Калашникову, до последнего глотка кислорода в атмосфере! Ты надеялся удачным толчком в нос подчинить меня? Эх ты, жалкий мудак… Да я уже десяти лет отроду выучил азиатский приём, может быть подлый, но ведущий к победе: если ты слабее — притвориться побеждённым, даже расплакаться, чтобы в удобный момент обрушиться на расслабившихся гадов всей своей волчьей мощью!»

Мишка, набросившись на меня сзади, схватил меня за руки. Но схватить меня за ноги он не мог. И я продолжал работать ногами, обутыми в дешёвые, чрезвычайно остроносые сапоги, купленные мною — я почему-то вспомнил об этом — в двух шагах, на рю Сен-Мартен, в бутике «Кингс-шуз». Покончив с национальными обидами, я уже пинал его королевско-шузовскими сапогами за себя персонально. Зато, что у меня нет паспорта, за то, что моя девушка не звонит мне уже неделю. За то, что он, здоровый битюг, ни хуя не делает, отираясь у Центра Помпиду, а я вкалываю всю мою жизнь, и у меня ничего нет! Классовая ненависть работника к подонку, налив мои сапоги свинцом, хлестала его по рёбрам. «Я тебе, блядь, не ресторан «Du Cœur»3, испорченный западный мазэр-факер! Я тебе покажу ресторан «Сердца» с бесплатным мясом!» Брюхастые, безработные — владельцы авто и мотоциклов… Мускулистые лодыри с широкими плечами, краснолицые здоровые и наглые рабы — они же профитёры этой цивилизации, я бил их всех сапогами в одно тело, лежавшее у стены…

— Он убьёт его! …Убьёт его!— Внезапно микрофоны зрителей заработали. Я ослаб и позволил Мишке утащить себя с площади. Свернув за угол, мы побежали…

*

Проснувшись, я позвонил Мишке. Тот спал ещё, но сориентировался быстро.

— А, это ты, убивец…

— Где книги?

— Они остались у тебя.— Мишка зевнул.

— У меня их нет.

— Тогда они остались в кафе…— Мишка зевнул два раза подряд.

— В каком кафе, Мишка?

— Я не знаю названия, но помню визуально местонахождение… Подожди, дай подумать…— Он там зашевелился, должно быть переворачиваясь.

— Давай-давай, рожай.

— Где-то на одной из улочек, впадающих в пляс Репюблик.— В Репюблик впадает с десяток улиц.

— Из этого кафе видна спина статуи на площади… Ну ты и агрессивный! Никогда больше не буду с тобой пить. Даже за денежное вознаграждение. Только чудом у Помпиду не оказалось полиции.

Я не стал слушать его ворчание, я положил трубку, побрился, надел тёмные очки поверх разбитого носа, поднял воротник плаща и спустился в улицы.

В Париже шёл дождь. Дождь не мешал, однако, манёврам целой толпы прохожих на пляс Репюблик… Оказалось, что только из одной улицы видна спина статуи (фас и бока были видны из многих). Два кафе располагались на ней. В первом бармен ответил мне, не колеблясь: «Нет, мсье, вы у нас не были вчера вечером». Во втором кафе, также не колеблясь, бармен сказал: «Да, вы у нас были и не заплатили, мсье».

— Я извиняюсь, я заплачу,— сказал я.— Скажите, не оставил ли я у вас книги?

— Оставил,— равнодушно сказал бармен и вытер мокрые руки о полотенце, болтающееся у пояса фартука.— Эй, Гастон, где книги?

— В шкафу,— ответил хмурый детина, названный Гастоном.

Бармен, порывшись в шкафу, извлёк две замызганные, заляпанные грязью и вином книжки.

— Это всё?! Со мной был целый пакет книг!

— Всё, мсье. Всё, что вы оставили.

Я вздохнул. У меня не было оснований сомневаться в словах бармена. На кой ему нужны книги, да ещё на русском языке.

— Я был очень пьян?— смущённо спросил я, выкладывая монеты на прилавок.

— Ты ещё спрашиваешь!— Бармен покачал головой. Безо всякого осуждения, впрочем.

— Победы, коварны оне, / Над прошлым любимцем шаля,— справедливо написал когда-то великий поэт Велимир Хлебников. Через одиннадцать месяцев в подобной же уличной драке мне проломили лоб. Некрасивая вогнутость повествует теперь всему миру о моей неразумности.

1 Lunettes (франц.) — очки.

2 Stupid asshole (англ.) — глупая жопа.

3 «Les Restaurants du Cœur» (франц.) — Рестораны «Сердца» — сеть ресторанов для неимущих. Затея клоуна Колюша [Coluche], постепенно выродившаяся в рекламную операцию.

из сборника рассказов

«Великая мать любви» • 1988 год

Дождь

В Люксембургском саду было сыро, хмуро и необычно пусто.

Дмитрия в саду не оказалось. Впрочем, он, может быть, и не подошёл бы к Дмитрию, если бы увидел его. Так бывало уже не раз. Скорее ему нравилось только увидеть мускулистую коренастую фигуру приятеля, мечущегося с ракеткой по корту или же бросающего фрисби на пыльном баскетбольном поле. С помощью этого манёвра Париж немедленно одомашнивался, превращался в родной провинциальный город, где, зайдя в соседний двор, можно крикнуть приятелю: «Привет!»

Он обошёл сад по периметру, по самым безлюдным его аллеям и ненадолго присел у новых кортов, где стал наблюдать плохую игру двух некрасивых девушек. Сам он играть в теннис не умел и никогда не пытался научиться. Впрочем, все игры казались ему бесполезной тратой времени. От игры в карты до игры в бейсбол. Он играл в жизнь.

В поле его зрения появился буйно заросший грязными волосами тип в тёмных мятых тряпках и, вынув из-за спины кусок картона, показал ему текст. «Я голоден… из тюрьмы…» Поморщившись, он пробормотал «нет» и подтвердил «нет» головой. Не обидевшись, тип убрал картон и ушёл из кадра. Нет работы — воруй, грабь, но не проси,— подумал он. Сам он, даже во времена тягчайшей бедности не опускался до попрошайничества… Даже… Ему пришлось стыдливо остановить мысль, так как он вспомнил себя подростком в Сочи и Туапсе, приближающимся к парочкам, обнимавшимся на скамейках. «Простите, пожалуйста, капитан, у вас не найдётся ли немного мелочи, я уже несколько дней ничего не ел…» Больше всех давали моряки и офицеры, отсюда эта нехитрая лесть — «капитан», даже если «клиент» был простой матрос или курсант… Он не любил и высмеивал христианство, эту удобную для среднего бесталанного человека поп-религию, но приходилось признать, что «кто из вас без греха — пусть бросит в неё камень», сказано мудро. Едва только ты забудешься и примешь суперменовскую снисходительную позу, глядя этак сверху вниз с мгновенно образовавшегося пьедестала-возвышения, ан тотчас всплывает почти забытый эпизод собственной жизни, и ты со вздохом вынужден спуститься и втиснуться в толпу. В тёплую и грязную толпу себе подобных. В толпе пахнет чесноком, отрыгивают прокисшим дешёвым вином, подванивают нестиранными носками, испускают газы, щиплют девушек за задницы, короче, родное и грешное, оря младенцами и зияя стариками, обступает тебя человечество.

Некрасивых девушек изгнала следующая пара: чёрный тоненький юноша и крепкая американка-блондинка. Из опыта многолетних посещений сада он знал, что юношу зовут Игнасио и он сын африканского ambasador. Какой страны, он, впрочем, не помнил.

Американочка — розовощёкая и пышная, наверняка не пересекла ещё границу двадцати лет, однако вполне уже могла кормить с помощью крупных сосцов нескольких младенцев. Корова с телячьим выражением лица, подумал он. Телячий гладкий раздвоенный носик, телячьи серо-голубые глаза. Он успел увидеть лицо американочки крупным планом, пока она снимала с плеч лёгкую куртку. В своё время в Калифорнии и Нью-Йорке он переспал с полусотней таких вот девушек с большими сосцами, задастыми и нежнокожими. Обычно дедушка или бабушка трогательных коров оказывались выходцами из германских или скандинавских стран. Он вспомнил, что на полублатном русском слэнге-арго таких девушек именно и называют «телками». Его связи с подобными подружками, однако, никогда не длились долго. Сам необычный тип, он выискивал необычных, трудных женщин…

«А с чего ты взял, что ты необычный?» — сказал он себе и даже вздохнул тоскливо, потому что это был его обычнейший, регулярно повторяющийся церемониальный вопрос к самому себе. И он влёк за собой другой, основной вопрос: имеет ли он право на циническое жестокое отношение к себе подобным, к коллективу людей? Merde, shit,— отмахнулся он от себя на двух языках. Что за блядское абстрактное интеллигенствование! Впрочем, всё объясняется просто, и ты знаешь объяснение. Прошло полтора месяца после того, как ты закончил очередную книгу, comrade писатель, и вот, предсказуемое, явилось сомнение в себе. Верный знак того; что следует начинать новую книгу. Он десяток раз напился за эти полтора месяца, в чём тоже ничего удивительного нет — он всегда нуждался в интенсивной расслабленности после интенсивной работы над книгой. Напился, совершил с полдюжины случайных сексуальных контактов — пора за работу. Только вот на чём остановиться, о чём писать книгу? Идей было множество. Существовало несколько заготовок — начал новых романов, несколько крутых фраз, которые можно было продолжить такими же крутыми, сильными мускулистыми фразами… Однако по опыту он знал, что выбрать будет трудно. Выбирать становится всё труднее. Писать всё легче.

Крупные, упали на скамью несколько капель. И на оголённые до локтя бронзовые руки его. Как они сказали, девочки в агентстве, когда он заходил подписывать договор: «Quelle couleur!»1 А он ответил им: «Soleil de Paris»2… Сильные, ещё несколько капель шлёпнули по чёрным, видавшим виды брюкам. И впитались в ткань, расплываясь. Брюки надо бы постирать. Пора. Он сам стирал свои вещи, даже пиджаки. Отдавать их в чистку в Париже дорого. В Нью-Йорке он отдавал их в чистку? Он не помнит. Когда работал у мультимиллионера, отдавал. Вместе с многочисленными костюмами мультимиллионера и своих несколько. Тогда он носил исключительно белое. Сейчас — исключительно чёрное. Капли участились, и, он поднялся. Игнасио и блондинка продолжали играть. И продолжали сражаться на других, соседних кортах. Деньги заплачены — дождь не дождь. Он направился к выходу на rue de Vaugirard. Поднял воротник старого пиджака. Вот что значит вещь от хорошего дизайнера. Пиджак служит ему шестой год. Много раз стиранный и выцветший от солнца, он, однако, сохранил форму и элегантность. В таком пиджаке, даже и надетом поверх чёрной t-shirt с белыми пулями, полиция много раз подумает, прежде чем остановить владельца и потребовать документы.

Он вошёл под крышу обширной, с асфальтовым полом беседки. Нужно было переждать дождь, сделавшийся слишком густым и назойливым. Хаотически брошенные, может быть, шахматистами, обыкновенно населяющими беседку, безмолвствовали на территории многочисленные люксембургские бледно-зелёные стулья. Взявшись за один, он отчленил его от железной толпы собратьев и уселся лицом к тропинке, ведущей к выходу из сада. И к туалетам.

Энергичный, черноволосый вкатил коляску с крупным младенцем отец. Второй ребёнок, девочка лет пяти, вбежала, держась за отцовский задний карман чёрных брюк. Буржуа. Неплохой ебарь. Старомоден, определил отца писатель. До сих пор делает любовь с женой, как с любовницей. Профессия? В каком-то энергичном он бизнесе, не с бумагами. Если бы с бумагами, он был бы полусонный. Скорее всего, владелец магазина. Посадив девочку на стул, отец, вынув из кармана платок, стал вытирать ей волосы. Девочка хохочет, следовательно, семья счастливая… Глупости, и несчастный ребёнок может хохотать. Почему нет?

Худая, симпатичная — светлые брюки и чёрный cotton пиджак (без подкладки?) поверх t-shirt — писатель почувствовал классовую близость к ней — вошла с тучным молодым человеком в очках, слишком свободных брюках и рубашке в крупных цветах. Вошла первая, и, ведомый за нею, ступил мешковатый в очках. Кто? Не сын. Не брат. Любовник? Вряд ли. Скорее всего, приятель, явившийся в Париж, она ему показывала сад, и вот их загнал сюда дождь. Возможен и другой вариант: она приехала в Париж, и он (в конце концов, рубашка в цветах близка по духу к Les Halles) прогуливает её в Люксембургском саду. Они уселись справа от писателя, лицом к лицу, на довольно приличном друг от друга расстоянии. Заговорили по-французски и, кажется, без акцента. Но её лицо может быть лицом итальянки.

Он выбрал лужу, дабы, глядя на частоту падения капель именно в эту лужу, следить за изменением интенсивности дождя. Лужа обильно пузырилась, но со стороны кортов, где не было крупных деревьев, только молодняк, небо оставалось светло-серым и, кажется, даже светлело. Большой голубь притопал пешком к его ногам и приступил к чесанию перьев. Как собака, у которой блохи. Существуют ли блохи у голубей? А может быть, это особые насекомые, голубиные блохи? При всём том голубь выглядел вполне здоровым, крупным голубем. Стать его соответствовала стати мужчины в метр восемьдесят ростом…

Широко загребая руками, тип в устарелой формы бежевых широких внизу брюках и свитере цвета люксембургских стульев вплыл рывками в беседку. Зад типа был куда обширнее обтекаемых свитером его плеч. На черепе, поверх редкого слоя волос, поблёскивал обруч наушников «walkman», а корпус «walkman» висел, зацепленный за карман брюк у ляжки. Тип заходил по беседке. Голова и туловище выдвигались первыми, затем следовали гребки рук, и только после этого сдвигался зад и ноги. Разумеется, подобный способ передвижения, как и форма тела, свидетельствует об анормальности типа. Walkman также ненатурально выглядел в обществе мужика среднего возраста. В фильмах такими представляют нам больных убийц и сексуальных маньяков. Что же, народ, созидающий фильмы,— неглупый народ. Различного таланта, но неглупый и наблюдательный. Как и фотографы. Связь между телом человека и его психикой, несомненно, существует. Хотя человечество осудило Ломброзо за его якобы расистские изыскания, последнее слово ещё не сказано, «щё не вечiр», как гласит украинская пословица. Поглядим, что будет дальше. Человечество не единожды уже осуждало свои собственные открытия как заблуждения, чтобы возвратиться к ним позднее. Разве не были осуждены первые храбрецы, утверждавшие, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот? Были…

Порыв сырого ветра ввинтился под лёгкий пиджак со спины и обдал спину холодом. Он застегнул пиджак на единственную пуговицу и отвернул рукава.

Пара стариков. Он — высокий, сутуло-горбатый, в бесформенной куртке — впереди, сумка в руке. Она — седая, стрижка под комсомолку двадцатых годов, в брюках, sneakers и куртке с капюшоном, руки уронены неживо, кукольно по обе стороны туловища,— вошла за ним, повторяя все его движения. Он отряхнулся и потопал ногами, сбивая с себя капли, она проделала то же. Стала вплотную к нему, подняла к нему лицо. Издала каркающий, вопросительный звук. Писатель вслушался. Ещё звук. Это не был французский язык, не был английский или немецкий. И не китайский. Она говорила на своём собственном языке. Требовательно, задрав голову. Так воронёнок, подобранный писателем в церковном дворе в городе Иванове и привезённый в Москву, каркал, задирая голову, и раскрывал клюв, требуя колбасы. «Кар?»

— Эдвард?

Он обернулся. Держась за ручки коляски, в ней спал маленький, может быть двухлетний, мальчик, за его стулом стояла незнакомая ему, очень худая женщина в чёрном комбинезоне и сандалетах на босу ногу. Оголённые кости локтей и предплечий торчали, обтянутые синей неровной колеёй, из рукавов. Неприятно худа, словно после тяжёлой болезни. Мальчик постарше, стоя в нескольких шагах, хмуро наблюдал непонятную ему сцену. Писатель не вспомнил женщину, но поднялся. Ему приходилось не единожды встречаться с людьми из прошлого, и он знал, что следует узнать незнакомку, следует сделать вид, что ты её узнал.

— Хэлло!— сказал он.— How are you?

— Ты не узнал меня? Нет?— воскликнула женщина.— Я — Мэрэлин. Мэрэлин Штейн. Помнишь Нью-Йорк? Аппер Вест Сайд?

— О, Мэрэлин!— воскликнул он всё так же лживо.— Ты надолго в Париж?

— Я живу здесь восемь лет, Эдвард. Я вышла замуж за Frenchman. Это мои мальчики.

Тот, что в коляске, спал, забыв закрыть один глаз. Слюнявый, с засохшими у губ белыми пятнами. Второй, переступив с ноги на ногу, отвернулся и замахнул ногу, целясь в голубя. Чесоточный одиночка не улетел, но отбежал чуть-чуть к деревянной колонне и стал наблюдать оттуда человеческую сцену.

Он не узнал её. И фамилия Штейн ему ничего не говорила. В нью-йоркской телефонной книге можно найти сотни Штейнов.

— Я знала, что ты живёшь в Париже. Ванда сказала мне. И я видела твои фото в журналах. Без них, я бы, пожалуй, тебя не узнала. Ты изменил причёску. И вообще… изменился.

Из облака пыли, окружающего прошлое, начинал появляться силуэт. Причёску он сменил в 1978 году. Следовательно, Мэрэлин Штейн относилась к знакомым его раннего нью-йоркского периода, сам он называл период «героическим»: 1975, 1976, 1977 годы.

— Садись, Мэрэлин,— сказал он, придвинув к своему стальному стулу ещё стул. В момент, когда она, переступив, сделала шаг по направлению к стулу и села, смешно разведя руками, он вспомнил её. Мэрэлин-Балерина!

— Кто твой счастливый супруг, Мэрэлин?

— Бизнесмен. Крупный бизнесмэн. «Индустриалист», как они здесь называют.

— Ни за что бы не сказал десять лет назад, что ты выйдешь замуж за бизнесмена. Скорее можно было предсказать, что ты свяжешь судьбу с секс-маньяком!

Она поёрзала на стуле. Тёмные глаза метнули несколько прежних, образца 1976 года, взглядов.

— Я была очень приличной девочкой. Это вы, русские, совратили меня…

Тогда ему казалось, что это она, Мэрэлин, совращала их, русских.

По крайней мере его. Оказалось, что возможна другая интерпретация прошлого. Он не стал оспаривать её интерпретацию. По выбранной им луже энергично запрыгали пузыри. Дождь усиливался. В беседку вошли два clochards. Оба в sneakers и джинсах. Он отметил, что на clochards новенькие отличные джинсы. Старший — джинсы были ему длинны, вельветовый пиджак и кепочка делали его удивительно спортивным и современным — шёл за младшим и бурчал. Как супруги, подумал писатель… В дальнем углу беседки уселась компания молодёжи, одетая в яркие, детсадовских цветов, тряпочки, и весело хохотала. Старуха, грудью упёршись в старика, грозно вопрошала на одной ей понятном языке «Где?» или, может быть, «Дай!».

— Я давно собиралась тебе позвонить,— сказала Мэрэлин,— но твой телефон не значится в телефонной книге.

— Я на liste rouge.— Он подумал, что, если бы она задалась целью найти его, могла бы позвонить в одно из двух его издательств или же его лит-агентше.

Массовый убийца с walkman резко остановился рядом с ними, так что его карман оказался на уровне лица писателя. Убийца уставился в кроны каштанов, покачиваясь в такт неслышимой писателю музыки. Каждый из нас слышит свою музыку. Какие же мелодии, интересно, слышит Мэрэлин? Странным образом он не помнил её тела. Не помнил ни единого ощущения от процесса делания любви с ней. А ведь Мэрэлин-Балерина не была всего лишь эпизодической тенью в его жизни.

…Индиец в тюрбане, дежуривший в ту ночь, остановил его, направлявшегося к лифту. «Мистер Савенко, вас ожидала мисс, но ушла, оставив вам вот это». Индиец помахал конвертом. «Хорошая мисс. Очень хорошая мисс!» Тюрбан скучал на ночном дежурстве, было три часа. Странный мистер русский Савенко, живущий в отеле «Опера», каковой тюрбан презирал, несмотря на то что работал в нем ночным porter, удостоился визита хорошо одетой мисс. Тюрбан был удивлён. Откуда у русского такие знакомства.

Он выдернул конверт из руки тюрбана. В лифте он оторвал край конверта и, скомкав его в шарик, сунул в карман кожаного пальто. Он был очень хорошо воспитан. Он вспомнил, как его, мальчишку тринадцати лет, поймали на кладбище «копачи» (могилокопатели) и привели, выламывая руки, в кладбищенскую сторожку. Оставшиеся на свободе участники экспедиции (вполне невинной, они хотели выкопать несколько кустов крыжовника, чтоб пересадить их на участок земли у нового дома Витьки) Витька Проуторов и Сашка Тищенко видели, спрятавшись в кустах, как он вытер ноги перед тем, как войти в сторожку. Такие вещи делаются подсознательно, родители таки вопреки его желанию незаметным образом воспитали его.

В конверте оказалась открытка. За десять лет он забыл всё её содержание, но помнит первые два слова. «Wonderful spirit!» — начиналось послание. Мэрэлин-Балерина высказывала ему своё восхищение его поведением. Предшествующей ночью на party в доме Балерины он бросился с ножом на экс-жену. Кто-то из мужчин успел схватить его за руку, нож лишь располосовал руку непрошенному спасителю. Была драка, его свалили. Тогда в нём ещё бушевали страсти. И какие! Сейчас он бы пожал плечами и ушёл. Или светски беседовал бы с бывшей супругой ни о чём. Американцы, вытаращив глаза, глядели на русские страсти. Несмотря на восхищение, кто-то вызвал полицию. «Wonderful spirit», однако, успел покинуть поле боя до прихода полиции. Сопровождаемый некрасивой девушкой.

Он позвонил ей и поблагодарил за открытку. Тогда всякий знак внимания, оказанный ему женщиной, расценивался им как приглашение к постели. Он предложил ей встретиться, хотя она была ему совершенно не нужна физически. Он самым вульгарным образом «покорял» женщин, желая избавиться от комплекса неполноценности, привитого ему изменой жены. Нет, он не установил себе цифры, количества, достигнув какового, ему следовало остановиться. Покорение женщин замещало ему все другие победы — успех, славу, деньги… Он пригласил Балерину в диско. Почему-то он решил, что пригласить её в «Барбизон-Плазу» будет прилично. «Барбизон-Плаза» — теперь он удивляется своей глупости — была скучнейшим заведением на Шестой Авеню в районе 58-й улицы. Туда ходили танцевать секретарши и salesmen. Уже через год он повёл бы её в «Mud Club» или в другую модную дыру в downtown. Но десять лет назад он очень расстроился, что в «Барбизон-Плазу» их не пустили. Почему не пустили? Тогда он не понимал, сегодня понимает. Балерина, зная, что он — бедный, оделась специально для него в старое зелёное пальто. Он же, зная, что отец Балерины очень well-to-do торговец готовой одежды, специально для неё нарядился в никогда ещё не надёванную апельсиновую дублёнку-кожух, бежевые брюки и розовые туфли на каблуках. Они выглядели, как pimp3 и дебютировавшая лишь вчера потаскушка.

— Ты помнишь, как мы ходили в «Барбизон-Плазу»?— Он улыбнулся.

— Отлично помню. На тебе были розовые туфли на пластиковых платформах, какие носят в Нью-Йорке чёрные pimps, а на мне старое пальто старшей сестры. Ну и парочку мы составляли!

— И шёл снег. Буря была над Нью-Йорком.

Ему внезапно стало стыдно, что он расчувствовался. Он уважал себя, образца 1976 года, за другие эпизоды. За то, что, сцепив зубы, он сел писать книгу. За то, что один выходил ночами на площадь к «Дженерал Моторс Билдинг», напротив отеля «Плаза», и сидел, запрокинув голову — таким образом ему были видны сомкнувшиеся вокруг куска звёздного неба вершины небоскрёбов. За то, что, глядя на них, он шептал: «Всё равно я выебу вас всех! Я стану известным, самым известным писателем! Больше вашего Нормана Мейлера. I gonna fuck you all!» За то, что кричал то же самое, кричал в небо, когда бывал пьян. За то, что приходил на холодную каменную скамью у «Дженерал Моторс» несколько лет кряду и ни разу в себе не засомневался, хотя книгу его не хотели и его самого никто не хотел. В 1983-м, приехав к публикации романа в самом лучшем их издательстве, в «Рэндом Хауз», он не удержался — сходил к «Дженерал Моторс», сел на ту же скамейку, задрал голову и закричал: «Ну, что, я выебал вас! Выебал! Все считали меня мечтателем, а у меня оказался стальной хребет!» Защекотало в глазах, но только на мгновение. Через несколько минут он спокойно встал и ушёл, как уходит солдат, взяв наконец трудную стратегическую высоту. Ушёл к другим высотам, не оглянувшись на могилы друзей. За такие жесты он себя уважал.

Но себя, вышедшего тогда вместе с Балериной в нью-йоркский ветер, выгнанного, он не уважал. Они пошли в диско-бар, находящийся на той же Шестой Авеню. Это была его идея. Он хорошо подготовился, изучил местность. Перед свиданием с ней он проверил окрестности и изучил цены. И именно за эту трусливую подготовленность, за чрезмерную заботу о встрече с женщиной, ему вовсе не нравящейся, он себя и не уважал. Сегодня он стеснялся того типчика не из-за того, что тип имел на ногах розовые башмаки на каблуках в 13 сантиметров, но за заискивание перед каждой пиздой.

— Ты был очень mysterious тогда, Эдвард!— Обернувшись на старшего мальчишку,— тот ломал пальцы, сунув их в переплетение железных прутьев стула, на котором она сидела,— мать приказала зло: «Пойди поиграй с детьми!» В беседке скопилось уже с полдюжины детей, и они сообща наладили игры. Ребёнок нехотя вынул пальцы из стула и ушёл.

— Ты развратил меня!— воскликнула она внезапно.— Ты познакомил меня со злом!

Он не ожидал упрёка. Искренне рассмеялся.